おはようございます。

昨日4月26日は、清水冠者・源義高さまの御命日でした。

・・・もっとも、旧暦なので、

今の暦に直すと6月6日とのことですが・・・。

来週の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第17回「助命と宿命」では

ついに義高(市川染五郎さん)さまが・・・

本日は、春に義高様の終焉の地を訪ねた記憶をアップいたします。

どうぞ、おつきあいくださいませ。

(この日、ランチをした「いも膳」の雛人形をかたどった器。

義高様と大姫のようです。)

まずは、鎌倉幕府が編纂し、現在の研究上の基本史料である「吾妻鏡」で、

義高様の最期を、追ってみましょう。

「吾妻鏡」では義高様は「志水冠者」と表記されています。

なお「冠者(かじゃ)」とは、「少年」の意味です。

元暦元年(寿永3年/1184)正月(1月)20日、

近江国粟津で、父・源義仲が討たれます。

義高さまは、その後の4月21日に登場。

「…是志水冠者雖為武衛<頼朝>御聟、亡父<源義仲>蒙勅勘、

被戮之間、為其子其趣尤依難遁、可被誅之由内々思食立

被仰含此趣於昵懇壮士等...」185頁

(志水冠者は武衛の御聟となっていたが、亡父がすでに勅勘を蒙り

誅されていて、その子であるから罪は全く逃れ難いため、

誅殺すべきだと<頼朝は>内々にお決めになった。

側近くの壮士太刀に、その御命令を言い含められていたところ…33頁)

これを、女房が漏れ聞いて、大姫に伝えます。

大姫は、このとき8歳くらいですから、おそらく母・政子の指揮で

義高は、この日の夜明けに、鎌倉を脱出します。

この様子を「吾妻鏡」は伝えます。

大姫の侍女に囲まれた義高は女房姿、隠しておいた馬に乗るにも、

人に聞えないよう蹄を綿で包んだという念の入れよう。

一方、鎌倉には、いつも一緒にいた同い年の従者・海野小太郎幸氏が

義高になりすます。寝所で横になり、昼間は義高の好きな双六を続ける。

誰もが、義高の居ないことに気づかなかったほど・・・

ところが、夜になって、事が露見。

頼朝は怒り狂い、替え玉の幸氏を拘禁、

義高を討ち取るよう、追っ手を向けた・・・

そして、4月26日。

「甲午。堀藤次親家郎従藤内覚澄帰参、於入間河原誅志水冠者之由申此」

187頁

(甲午<午後11時から13時> 堀藤次親家の郎従である藤内光澄が帰参し、

入間河原において、志水冠者を誅したことを報告した)35頁

「吾妻鏡」には、これだけ・・・

報告の内容の細かいことは書かれていません。

現在、義高様終焉の地は、埼玉県狭山市の清水八幡宮となっています。

事件の後、北条政子によって、壮麗なお社が建立されたものの、

その後の洪水などで、流されてしまったのだとか。

場所も、神社があったのは、

おそらく、このあたりだろうとの推測とのことです。

それでも・・・

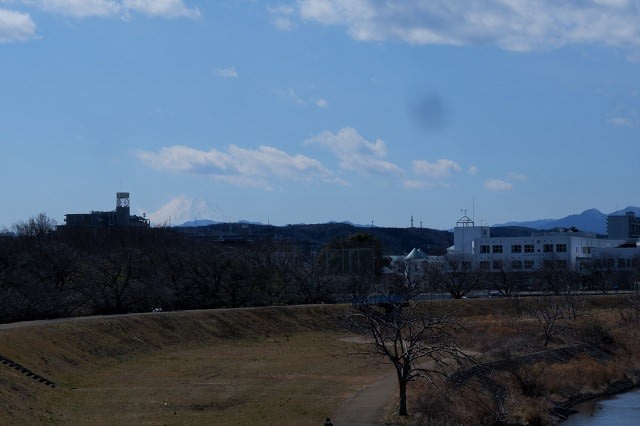

すぐ、脇には、「吾妻鏡」の報告通り、入間川が流れており・・・

遠く、秩父の山並みや、富士山まで見えました。

義高様も、ご覧になったのかしら・・・

追っ手を気にしながらの逃避行、どれほど恐ろしかったことか・・・と

考えたら、涙が止らなくなりました。

想えば・・・

10代の頃、大河ドラマ「草燃える」で、大姫と義高様の悲劇を知り・・・

夢中になってから、半世紀近くの年月が流れました。

少女の頃、あんなに涙した記憶も、いつか遠い彼方・・・

それが、今 暦が一回りする年齢になって、

大姫と義高様の跡をたどったのは、再び鎌倉時代が舞台となった、

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のおかげです。

去年から、少しずつ、大姫や鎌倉幕府の跡を追い始めました。

義高様の墓参も済ませ(→「歴史さんぽ②常楽寺」)

終焉の地に立ち、手を合わすこともでき、感無量でした。

この年齢になってもなお、あの頃と同じ・・・

いや年齢を重ねた分、命を重く受け止められた気がしています。

「吾妻鏡」は、

その後の頼朝一家について書き残しています。

6月27日の記録によると・・・

姫公(大姫)は悲しみのあまり、病床につき、日々憔悴するばかり。

政子は義高様を失ったせいだと憤慨し、

その怒りは、直接、義高様に手をくだした藤内光澄に向けられます。

そこで、武衛も「追求を逃れることができず、(自ら命じておきながら)

かえって断罪にしょされたという」43頁

この日、記録によると、藤内は「梟首」、

つまり首をはねられ、さらされたのでした。

ドラマでは・・・

第15回「足固めの儀式」で頼朝討伐を計画する坂東武者が

義高様に旗頭になってくれるよう、頼み込む場面がありました。

その頃の坂東武者にとって、旗頭は平氏に対抗する、

源氏なら、自分たちの利益を損なわない限り、誰でも良いわけで・・・

義高様が、頼朝に代わることだってありえるのです。

そのあたりを描くところは、

さすが、三谷幸喜さんだなぁと、感服しております。

さて、第17回「助命と宿命」・・・

三谷さんは、義高様を、どう描いて下さるのでしょうか・・・

待ち遠しいような、待ち遠しくないような・・・

本日も、おつきあいいただき、どうもありがとうございました。

********************************

参考

◆高橋秀樹編『新訂 吾妻鏡一 頼朝将軍記1

治承四年1180~元暦元年1184』和泉書院

本記事の「吾妻鏡」原文は、ここから引用しました。

◆五味文彦・本郷和人編『現代語訳 吾妻鏡』吉川弘文館

本記事の現代語訳は、わたしの補足<>を加え、ここから引用しました。