おはようございます。

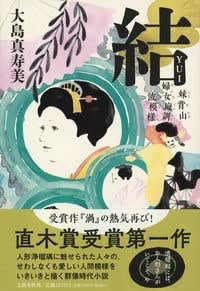

本日は、大島真寿美『結 妹背山婦女庭訓波模様』(文藝春秋)の

感想文に、どうぞ、おつきあいくださいませ。

直木賞受賞作『渦 妹背山婦女庭訓魂結 』(文藝春秋)から第一作、

しかも2年ぶりのうえ、受賞作の続編です。

良かった!

ずっと楽しんで読むことができましたから・・・

最近、小説を読んでいると、辛くて辛くて、

最後に、ふっと肩の力が抜けて、気がつけば、ほっこり・・・

そんなパターンばかりだった気がします。

それだけに、なおさらだったのかもしれません♫

実を言うと、図書館に予約はしたものの・・・

この本は、そんなに期待していませんでした。

というのも、前作の『渦』が、わたしには今ひとつで・・・

あんなにピンポイントな内容で、大衆性の高い文学賞である直木賞を

受賞して良いのだろうか・・・と、

当時、本好き仲間と話し合ったものです。

直木賞受賞作・云々を抜きにしても、主人公である、近松半二が

創作の上で、悩み苦しみ、もがく様子ばかりが続くので

読んでいて、苦しいばかりでした。

それが・・・どう!?

この変貌ぶりは!?

先走りましたが、お話は・・・江戸時代後期、

「操浄瑠璃(あやつりじょうるり)」、つまりは現代で言う「文楽」に

魅せられた三人の人物による、群像連作小説です。

一人目は、耳鳥斎(ニチョウサイ)寂物屋(現代で言う骨董店)の主人にして、

画家であり、義太夫の語りも玄人を超えるという

ひょうひょうたる人物。

ついで、同年の徳蔵も娼家の大店のぼんぼんながら、商売そっちのけ・・・

そして、二人の師である近松半二の娘、おきみ。

はるかに年下ながら、浄瑠璃については父・半二仕込みの娘です。

それぞれに、操浄瑠璃に、魅せられ、

いや「魅入られて」いきます。

三者三様ながら、道頓堀での出会いから、

十数年にわたるつながりを読むことは、

上方の操浄瑠璃の流れに身を任せていくことともなりました。

さて、これだけの歳月ですから、人の死もあれば、浮き沈みや

果ては京都の大火事まであります・・・

ところが、読んでいて、ちっとも気分が沈みません。

耳鳥斎の語りもかくや、と思わせられます。

浄瑠璃作者の菅専助が言いました(124頁)

「きいているもんをこう、浮き浮きさせる。おもろい味がある」と。

本書も、まさに!

これは、私の勝手な想像ですが・・・

作者の大島氏は、直木賞から受賞から、新作(本作)まで空白があります。

本作の冒頭・第一話は、2020年春に雑誌掲載されました。

おそらく、コロナ禍の不安が忍び寄る頃の執筆だったことでしょう。

連載は続き、2020年12月号に雑誌掲載された「月かさね」には、

こんな一節があります。

「おんなし日々をただもくもくと暮らしているようで、季節は巡り、時は

過ぎる...くりかえしくりかえしやり過ごし、やがてなにかを手放していく。

...そう思うと、なにやら寂しい気にもなるが、過ぎ行く月日を

だいじにだいじに慈しみたくもある。飽きもしないくりかえしこそを

愛おしいと思う。」235頁

これは、今、誰しもが感じていることではないでしょうか。

コロナ禍以前、くりかえされていた日常が、今、たまらず愛おしい・・・

あの日々が、どんなにかけがえのない日々だったか・・・

・・・少なくとも、私の周囲では、そんな話が、よく出ます。

大島氏も、コロナ禍に遭い、お心が影響されたのではないかしら・・・

その結果が、今作『結』であったように思えるのです。

いずれにせよ、おもしろく読み通し、

明るく前向きな心にしてもらえました。

そして、歌舞伎や人形浄瑠璃の興味があるなしにかかわらず、

どなたも、楽しめる一冊でしょう♫

そもそも、この本を期待もせずに、読み始めたのは、

最近、歌舞伎でも「丸本物」に惹かれているからです。

「丸本物」とは、もともとは、歌舞伎の中でも、

もともとは人形浄瑠璃の作品だった演目を指します。

歌舞伎は、幸様こと松本幸四郎丈に惹かれ、早30年・・・

昔は、「丸本物」が、かかると、睡魔との戦いでした。

それが、最近面白くてならないのです!

これは、ぜひ、大本である「文楽」も観てみなくては・・・

そう思っていた矢先に、本書の登場でした。

読み終えて、いっそう、その想いが募りました。

先月の歌舞伎座公演「盛綱陣屋」も、近松半二(合作)です。

(→「九月大歌舞伎」へ♫)

『渦』以来、半二作品に親近感を抱いて、舞台を拝見するようになりました。

生きていると、こんな風につながってくるんですね・・・

やっぱり、この世は耳鳥斎の言う「戯場」なのかもしれません・・・

楽しいなぁ・・・

・・・と、思わせてくれたところが、本当にありがたい一冊でした。

さて、わたしの文楽デビューは、いつになるのか・・・

コロナ禍次第でございましょうか・・・w

本日も、おつきあいいただき、どうもありがとうございました。