銀行前のバス停からバスに乗って近鉄奈良駅まで。

そこから徒歩で奈良国立博物館までやってきました。

氷室神社では明後日5/1に献氷祭が行われるようです。

前回訪れた時には忘れ物をして入館をあきらめたのですが、

今回は入館します。

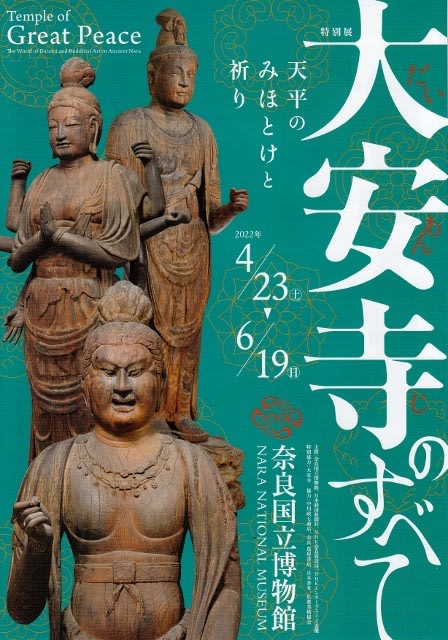

入館すると大きな吊り広告。

今回の特別展は「大安寺のすべて 天平のみほとけと祈り」。

大安寺は何度も訪れていますが、宝物殿には入ったことが無かったので、

こんなに多くの仏像があるとは知りませんでした。

わが国最初の天皇発願の寺を原点とし、平城京に壮大な寺地と伽藍を構えた大安寺。奈良時代、東大寺や興福寺などとともに南都七大寺の1つに数えられ、一時期を除き筆頭寺院としての格を有していました。1250年の時を経て今も大安寺に伝わる9体の仏像は、奈良時代を代表する木彫群の1つです。かつての伽藍の発掘調査で出土した品々からは、往時の壮大な堂塔や華やかな営みの様子をうかがい知ることができます。また、菩提僊那、空海、最澄をはじめ、1,000人にも及ぼうかという国内外の僧侶たちがここに集い、後に諸方面で活躍しました。天智天皇の発願により造られたとみられるかつての本尊・釈迦如来像は、今は失われてしまいましたが、平安時代には奈良・薬師寺金堂の薬師三尊像よりも優れていると評され、古代から中世の仏像制作に影響を与えました。本展では、まさに時代をリードする大寺院であった大安寺の歴史を、寺宝、関連作品、発掘調査成果など様々な角度からご紹介します。

前期・後期に分かれていて、

重要文化財 十一面観音立像(本堂の秘仏本尊)は前期に、

重要文化財 伝馬頭観音立像は後期に出展されます。

次回の特別展

同時に開催されるわくわくびじゅつギャラリー

もう奈良県立美術館には間に合いそうにはありません。

なので前回と同じく興福寺を通って近鉄奈良駅まで歩いて行きます。

国立博物館の新館と仏像館の間にある藤棚と藤。

幹がとんでもないことになっていますね。

興福寺の南円堂の東にある藤棚と藤。

不動堂の前の藤棚と八重の藤。

南円堂の橘の実と白い花。

八重桜と中金堂。

八重桜もずいぶん散って花の数がへってきています。

南円堂と馬酔木。

南円堂とかなり散ってしまった八重桜。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます