朝起きると青空が広がっています。

平城宮跡の大極殿も、東院庭園の隅楼の黄金の鳳凰もよく見えていました。

夏のタオルケットやベッドパッド、下着や上着、チノパンを洗濯して、

ベランダに干していると宅配便の配達があって、

荷物を見てみるとコーヒー豆でした。

そういえば10/1は国際コーヒーの日ですね。

さてこのあと何しようかとおもっていると、近所で道路工事が始まったようで工事の音がうるさい。

散歩をかねて昼食に出かけます。

シャトルバスでミナーラのフードコートに出かけ、

リンガーハットで長崎皿うどんと餃子のセット。

本屋で立ち読みをして、今帰ってもまだ工事は終わっていないよなぁと思っていると、

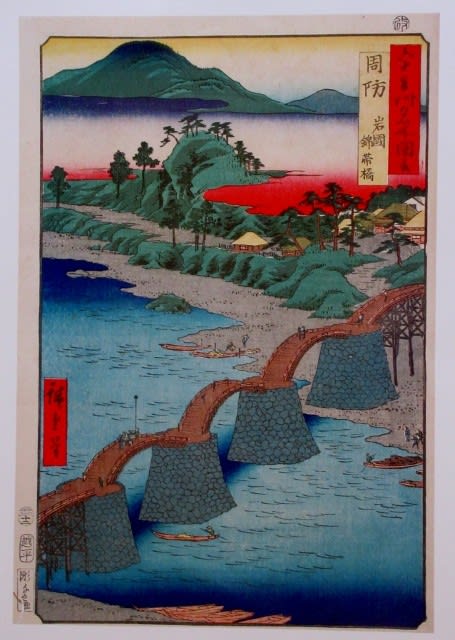

奈良県立美術館で「生誕 200 周年記念 森川杜園展」が始まっている。

近鉄奈良行きの路線バスに乗って近鉄奈良駅まで。

そこから奈良県立美術館へ。

森川杜園(もりかわとえん)は、幕末から明治という時代の変革期に、奈良人形(一刀彫)の制作を軸

に活躍した奈良の彫工です。古都・奈良の風雅な趣の伝統美を造形上の理想に掲げ、鋭い刀法と高度な

彩色技術を用いてこれを制作しました。その卓越した技術と豊かな造形性は、単なる職工の域にとどま

らない優れた芸術性を示すものとして、竹内久一や平櫛田中といった後世の彫刻家から高く評価されて

います。

森川杜園(幼名・友吉)は、文政3年(1820)現在の奈良県奈良市で生まれました。13歳の頃から興福寺

終南院の代官で四条派の画風で知られる内藤其淵に絵を学び、その画技を認められて当時の奈良奉行から

扶疏(ともしげ)の名と杜園の号を与えられました。また、この頃より学んだ狂言では、大蔵(山田)

八右衛門の名跡を継ぎ、大蔵流狂言師山田弥兵衛を襲名するほどの名手となりました。

一方同時期、漆芸家で画家の柴田是真のすすめにより奈良人形(一刀彫)の制作を開始します。奈良

人形は、春日大社の摂社・春日若宮の祭礼で用いられる花笠や島台の装飾に淵源を持つと伝わる奈良の

伝統工芸で、面と稜線を生かした簡素な形態の木彫りの人形です。杜園は、元禄期以来の伝統を継ぐ岡

野松寿の作品に学びながらも、写生を踏まえた豊かな表現と極彩色を特徴とする華麗な作風で、これを

芸術の域にまで高めました。

また、幕末には「春日若宮大宿所神前絵師」や「春日有職奈良人形師」と称して、独特の鹿彫や、能

や狂言を題材とする奈良人形を制作する一方、維新後の神仏判然令に端を発した廃仏毀釈の混乱を経て、

政府の古器旧物(文化財)保護活動や、奈良県の振興を目的とする奈良博覧会社の事業に携わり、正倉

院宝物や県下の名宝の模写・模造の制作に取り組みました。杜園の妙技が発揮されたこれら後年の作品

は、内国勧業博覧会(第1 、2、 3回展)やシカゴ万国博覧会で受賞を重ね、日本の彫刻史に確かな足跡

を残すこととなりました

このように杜園は、奈良人形(一刀彫)中興の祖として位置づけられると同時に、日本近代彫刻の先

駆け的存在として近年見直されつつあります。杜園の生誕 200 周年を記念する本展は、杜園芸術の全貌

を紹介しようとするもので、その意義と特質を改めて検証する機会とします。

なお本展では、「令和 3 年度国立博物館貸与促進事業」を活用し、国立博物館が所蔵する森川杜園の代

表作などを借用し、公開いたします。

大林杜壽園一刀彫、奈良一刀彫 万葉堂、㈱誠美堂、大林杜壽園一刀彫、瀬谷桃源一刀彫、奈良人形一刀彫白鹿園など

一刀彫の店舗は奈良市内には多くありますが、なんといっても作者としては杜園が有名ですね。

その色彩の鮮やかさ、造形に感動しました。