■マーケット

日銀 物価↑2%まで長期戦も

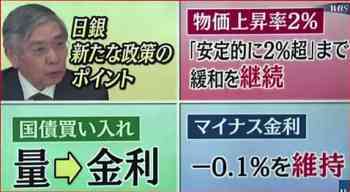

日本銀行は2日間開いた金融政策決定会合で、これまでの大規模な金融緩和に対する「総括的な検証」と、新たな金融政策を決定しました。「総括」では、マイナス金利や国債の大量購入には一定の効果があったと評価。「2年で物価上昇率2%」という目標が達成できなかったのは、原油安など外部要因によると説明しました。これを受けて発表した新たな金融政策では、一連の金融緩和を「物価が安定的に2%を超えるまで」続けるとし、「長期戦」も辞さない姿勢を示しました。一方で、マイナス金利は0.1%を維持。金融政策の軸を「量」から「金利」に移して、償還期間が長い国債の金利が下がりすぎない仕組みを作り、それらの国債で運用する銀行や年金などに配慮しました。日銀の黒田総裁は一連の政策について「金融緩和強化のための新しい枠組みだ」と述べ、緩和の手は緩めないという姿勢を強調しました。

【新たな金融政策発表・検証!デフレ脱却なるか?】

今日午後1時過ぎ、株式市場が沸いた。東京株式市場は全面高となり、日経平均株価は昨日より300円以上値上がりした。さらに債券市場も沸いた。震源地は日銀。これまでの金融政策を大転換した日銀。これでデフレ脱却なるか、徹底検証する。

【日銀・金融政策が新局面へ・物価2%上昇に不退転の決意】

日銀は金融政策決定会合を開き、これまでの金融緩和策を総括的に検証した上で、物価上昇率が安定的に2%を超えるまで金融緩和を続けると発表した。その為に新たな枠組みを導入するなど、デフレ脱却への強い姿勢を示した。

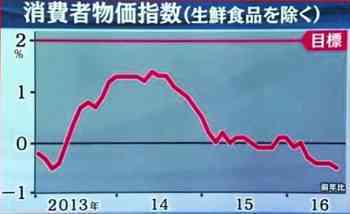

デフレ脱却を目指し、2年で2%の物価上昇を掲げてきた日銀。異次元の金融緩和を続けて3年半。まずはその総括から始まった。マイナス金利や国債の大量購入などで金融政策は一定の効果を発揮したが、原油安や消費税増税などによる外部要因により、2年で2%上昇という目標を達成する事ができなかったとした。これを受けて新たな金融政策を発表。異次元の金融緩和を物価が安定的に2%を超えるまで続けるとした。また今年2月に導入したマイナス金利は-0.1%のまま据え置いたが、必要があればさらに引き下げると表明。この日銀の強いメッセージを受けた市場は、マイナス金利が拡大すると業績が悪化すると懸念されていた銀行株を中心に買いが入り、日経平均は全面高になった。そして今回の一番の目玉は、長短金利操作付き量的質的金融緩和の導入。これまでは国債などを大量に購入することで、市場に資金を供給してきたが、今後は短期と長期の国債それぞれの金利について、目標を設定するという方針を柱にする。これは世界でも例のない政策だ。すると長期金利の指標となる10年物国債の利回りは一時約半年ぶりにプラスとなった。日銀は至上命題の物価2%上昇に向け、長期戦も辞さないという不退転の決意を示した。

【日銀の新たな金融政策のポイント】

【日銀の新たな金融政策のポイント】《大浜キャスター解説》

《物価上昇率2%の達成について》

黒田総裁は当初は2年で2%という目標を掲げていたが、実際に消費者物価の推移を見てみると、黒田総裁が大規模な金融緩和を始めてから、この3年半の間に、2%どころか直近ではむしろマイナスという非常に厳しい状況だ。2年という目標の達成時期自体も先送りを繰り返してきたという状況だ。そこで今回は、安定的に2%を超えるまで緩和を継続するとした。つまり「いつまでに」という時期を撤回した格好だ。これはもう短期決戦ではなくて、長期戦も辞さないという、大きな方針転換と言える。

《国債の買い入れについて》

これまで日銀は、国債を大量に買うことで、世の中にいくらお金を行き渡らせるか、つまり「量」に重点を置いてきた。しかし今回の発表によると、国債を購入する基準を金利に転換するということである。国債というのは償還までに期間が短いほど金利は低い傾向に、期間が長いものは金利が高いというものであるが、今回、「代表的な国債10年物国債の金利0%程度に維持する」ことを目安とした。これで10年物より期間の長い国債の金利は確実にプラスにしていこうという考え方だ。実はこの期間の長い国債というのは銀行や企業年金が多く保有して運用している。現状でいうと低金利で運用難に陥っていたので、それに配慮した格好だ。

《マイナス金利について》

日銀が銀行から預かったお金にマイナスの金利をつける。つまりお 金を預けると手数料みたいにお金を取られるというものだが、こちらにも配慮が見られる。今回マイナス幅を拡大するという見方も、事前に多くあったが、実際には-0.1%を維持、これ以上銀行の負担を増やさないという、これも気を配った結果というふうに見られる。

金を預けると手数料みたいにお金を取られるというものだが、こちらにも配慮が見られる。今回マイナス幅を拡大するという見方も、事前に多くあったが、実際には-0.1%を維持、これ以上銀行の負担を増やさないという、これも気を配った結果というふうに見られる。

金を預けると手数料みたいにお金を取られるというものだが、こちらにも配慮が見られる。今回マイナス幅を拡大するという見方も、事前に多くあったが、実際には-0.1%を維持、これ以上銀行の負担を増やさないという、これも気を配った結果というふうに見られる。

金を預けると手数料みたいにお金を取られるというものだが、こちらにも配慮が見られる。今回マイナス幅を拡大するという見方も、事前に多くあったが、実際には-0.1%を維持、これ以上銀行の負担を増やさないという、これも気を配った結果というふうに見られる。ただ一方で黒田総裁は・・・

「私どものコミットメント(約束)はできるだけ早期に2%の物価安定目標を達成することであります。マイナス金利につきましては、この公表文でも示してある通り、必要に応じて追加緩和(拡大)をする。」

マイナス金利の拡大については含みを残しているが、ただトータルで見てみると、日銀のデフレ脱却への取り組みというのが、今までのサプライズ中心の短期的な決戦から、金融緩和の副作用を抑えながら長期戦を覚悟したものに変わったとの見方が多くなっている。

《モルガンスタンレーMUFG証券チーフエコノミスト/ロバート・A・フェルドマン氏》

「私はやっぱり10年国債の金利を目標にした事が一番大きいと思いますね。そろそろ買える国債がなくなってしまうのではないかという心配がずっとあったので、どこかで仕組みを変えないといけないという必要性があったので、よく準備したなと思いますね。」

【日銀金融政策が新局面へ・政府・経済界の反応は】

今回の日銀の新たな金融政策について政界や経済界はどう評価したのでしょうか。

《菅官房長官》 「政府としては歓迎したい。2%の物価安定目標に向けて、必要な措置をとることを期待している。政府と日銀はより緊密に連携しながら、その目標に取り組んで行きたい。」

《日本証券業協会/稲野和利会長》 「合理的な政策手段を選択しているという意味では、非常に納得性があるし、マーケットとの対話を重要視する姿勢の表れだと思いますし、その点は大いに評価するべきではないかと・・・。」

《経団連/榊原定征会長》 「2%を超えても緩和的な金融環境は引き続き維持するという、金融緩和についての非常に強い日銀のコミットメントを示されたものと受け止めておりまして、2%の物価安定目標に向けてプラスの材料になるであろうと評価しています。」

一方で同じ経済界でも、こんな声が・・・

《日本商工会議所/三村明夫会頭》 「さらに(金融緩和で資金の)供給を増やしても、企業の設備投資は増えていない。ですからそういう意味でのメリットはこれまでもなかったし、今回の決定でもあまり影響はないだろうと思っていますので、(評価は)中立的。」

--そしてたった今、安倍総理のアメリカでの反応が入ってきました。

《安倍総理》 「政府としては歓迎したい。今後も政府と日銀が一体となって緊密に連携をしながら、アベノミクスを加速させていきたいと思っています。デフレ脱却に向けて、しっかりと歩みを進めていく事はできると思っています。」

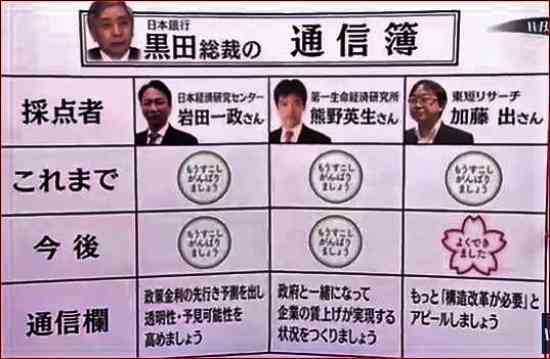

【日銀・黒田総裁の通信簿】

日本銀行・黒田東彦総裁の通信簿を作成。日本経済研究センター・岩田一政氏、第一生命経済研究所・熊野英生氏、東短リサーチ・加藤出氏に三段階(もうすこしがんばりましょう、よくできました、たいへんよくできました)でこれまでの金融緩和策と新たな金融政策を評価した。

《岩田氏》 「政策金利の先行き予測を出し、透明性や予見可能性を高めましょう」

今回10年物国債の利回りを0%程度に維持することを決めたわけだが、今後金利は上がっていくのか、下がっていくのか、これが分からないといけないので、日銀は世の中にヒントを示すべきだという指摘である。それで金利が上がっていくのか、下がっていくのかわかるようになると、仮に上がっていくとすれば、人々が消費や投資に早いうちに回すようになる可能性もあるということだ。先読みさせるのも大事である。

《熊野氏》 「政府と一緒になって企業の賃上げが実現する状況を作りましょう」

これまで金利を下げてきたが、物価は上がっていない。であればこの金融緩和のメリットを企業が、賃上げという形で早く国民に還元する段階にきているという指摘である。

《加藤氏》 「もっと『構造改革が必要』とアピールしましょう」

日銀はもう頑張る過ぎたという指摘をしたうえで、日銀の金融政策だけではもはや物価の上昇に対しては限界で、今度は政府が構造改革をする必要があるという指摘である。

---------------------------------

《ロバート・A・フェルドマン氏》

・日銀の新たな政策、評価の一方、矛盾も・・・

--採点はこちらです。これまでの政策については3段階で一番低い「もうすこしがんばりましょう」ですね。

--採点はこちらです。これまでの政策については3段階で一番低い「もうすこしがんばりましょう」ですね。「実は2つあって、国語ができて数学ができないようなもんですけれども、(これまでの政策は)量的緩和は非常に良かったと思います。一方、マイナス金利にしたということが私は失敗だったと思う。むしろインフレ期待を悪化させたということですから、こういう評価にしました。」

--そして今後の政策については、「よくできました」、3段階中の真ん中ですね。

「(今後の政策は)良いところはあると思いますね。いずれ買い入れる国債がなくなるから、準備して枠組みを変えよう、というのは非常に良いことですね。前もって準備したということです。もう1つは、総括検証の中でマイナス金利の副作用について、非常に細かく詳しく書いたわけですから、信頼性が上がったと思います。非常にしっかりレポートになっていたので良かったなと思いますね。」

--副作用をしっかり書いたということは、これからなかなか簡単にはマイナス金利を下げないという・・・。

「マイナス金利の深堀りはないでしょ、ということですから、これはちょっと私は安心しますね。」

--そしてもう1つ、通信欄の「政策に矛盾がある」、これが気になります。

「ちょっと矛盾があると思います。これは80兆円前後の量的緩和をやりましょうというということまで言っているけれども、10年国債は0%の水準ですと・・・。これはちょっと矛盾ですね。価格と量を同時に決定できませんね。価格を選ぶか、量を選ぶかということですけれども、じゃあどっちを優先するのか、という問題が出てきます。」

--これは黒田総裁が会見の中で、「保有残高の年間増加額、年間およそ80兆円、これは増減はある」、というふうに仰いました。

「だからやっぱり10年債利回りの優先順位が高いということを言いましたね。あともう1つ、ポイントがあります。さっき岩田さんの意見もありましたけれども、(金利を)どういう基準でこれからゼロではなく、0.1、0.2にするのか、あるいはもっと下げるか、どういう基準で決めるのかということが、きょうははっきりしていないんですね。だからこれをはっきりして頂きたいということですね。例えば、物価が上がるにつれて、ゼロではなくて0.1、0.2にする、そういうスライド制を導入したらどうかというのが私の考え方ですね。」

--昨日フェルドマンさんは、「金利を操作するというのは、不安も付きまといますよ」ということを仰っていましたけれども、そこはどうなんですか。

「今日も記者会見で総裁が仰いましたけれども、マイナス金利のマイナス0.1、10年債、この2つをやりますけれども、それ以外はやらないということを言っていますので、大体これでいいと思いますね。変にいじるということがないので、たぶん大丈夫ではないかと思いますね。」

--もう完全に固定してしまう、ペッグしてしまうというわけではない。そこがポイントになるということですね。

日銀・新政策 米の反応は…

今回の日銀の決定を受け、米国の反応はどうなのか、見ていきたいと思います。ニューヨークから新形さんに伝えてもらいます。

《中継担当:みずほ総研NY/新形敦氏》

日銀の決定をうけてのNY市場の受け止め方ですが、予想通りの結果で驚くような政策変更はないと皮肉にも冷静でした。

《ウェルズ・ファーゴ/スコット・レン氏》

「日銀の決定に驚きはない。緩和を続けると受け止めた。利回り曲線の長短金利差の拡大は良いことで、引き締めではない。」

ただ、日銀の黒田総裁が長期国債の買い入れ増減はあり得るとの発言をしたことから、市場参加者の一部は量的緩和拡大の可能性が小さくなったと受け止めた面も少なからずあるようで、外国為替市場は1ドル=100円台まで円高が進みました。

--この後アメリカでは金融政策を決めるFOMC=連邦公開市場委員会が開かれますが、やはり利上げは見送りでしょうか。

FOMCでは利上げは今回も見送りになるでしょう。9月の市場の利上げ予想確率は22%にとどまるなど、織り込みが十分でないことから、無理に利上げをすると金融市場が混乱しかねないためです。アメリカ経済は底堅いとみておりますが、FRBが市場混乱というリスクをとってまで利上げを急ぐとは思えません。ただし同時に発表される声明文では、8月末にイエレン議長が述べたように「利上げ時期が近づいている」といった内容の文言が入る可能性が高いとみています。今回は見送りでも、FRBは年内、おそらく12月利上げしようとするでしょう。

--FRBが年内利上げを目指すとすれば、今後為替はドル高円安が進むんでしょうか。

大幅なドル高はないと思います。来年以降の利上げペースは現在の想定よりも、さらに緩やかになるとみられるためです。今回FRBは利上げ回数の見通しを引き下げる可能性があります。円に対して大きくドルが買われる局面にはならないでしょう。以上ニューヨークでした。

■特集

光学の板橋を再生せよ

インスタグラム15万人のフォロワーを持つフォトグラファーのKoichiさんは、iPhone6用のひずみのでない広角レンズを作ってほしいと板橋区の中小企業に頼みました。依頼を受けたコゾフィルタースは製造は得意ですが、レンズを設計する光学設計士がいませんでした。そこでオリンパス出身の光学設計士木村さんに設計を依頼、ひずみのないレンズを作り上げることに成功。「トーキョーグラファー」という自社ブランドとして世界に打って出ます。実は木村さんは定年退職後、板橋区の企業活性化専門員に就任しました。板橋区は戦前から光学の街として知られていて、現在、中小企業の地盤沈下が進む中、もう一度「光学の板橋」を再生させようとしているのです。その取り組みを受けて新たな企業も生まれています。光学設計士集団のチームオプトです。中小企業の設計を請け負い、板橋区の光学産業を盛り上げようとしています。

取材先・コゾフィルタース・板橋区・板橋区産業経済部・チームオプト・システムズエンジニアリング

【ものづくりの町・スマホ向け製品で甦れ!】

東京・板橋区はかつてものづくりの町として栄えていたが、今そのものづくりは衰退しているのが現状。そんな中、スマートフォンに使うある意外な製品でものづくりの町の再生を目指そうとしている。

【「光学の板橋」再生へ・ひずまないレンズで世界に!】

世界でも高い評価を受けているモバイルフォトグラファー・Koichi。その作品は去年と今年連続してiPhoneの広告キャンペーンに採用され、渋谷の109やドイツ・ベルリン、フランス・パリ、米国・ワシントンなど世界中のビルボードを飾っている。インスタグラムのフォロワーは15万人以上。そんなKoichiが最近手に入れたのが開発中のレンズ。これは歪みなくクリアに撮影できる広角レンズで、Koichiが「歪みのないiPhone6用の広角レンズを作ってほしい」とある中小企業に依頼したもの。

【「光学の板橋」再生へ…ひずまないレンズで世界に!】

モバイルフォトグラファー・Koichiが「ひずみのないiPhone6用の光学レンズを作って欲しい」と依頼し、その光学レンズを作っているのが東京都板橋区にある中小企業「コゾフィルタース」。大手メーカーのレンズ製造の下請けをしているが、コゾフィルタース・石川晃社長は自社ブランドを作りたいという思いがあった。レンズを設計する光学設計士は中小企業にはほとんどいない。そこでコゾフィルタースは、オリンパスなどでレンズの設計をし、2年前に定年退職した光学設計士・木村正資に頼った。「トーキョーグラファー Easy Fit Mount Package」で世界に打って出ようと考えている。

【「光学の板橋」再生へ…ものづくり×設計士集団】

板橋区役所には、コゾフィルタース「トーキョーグラファー Easy Fit Mount Package」を設計した光学設計士・木村正資がいる。木村は定年退職後、板橋区ものづくり企業活性化専門員に就任している。板橋区は昭和初期から双眼鏡や陸軍の光学兵器を製造する工場が集まり、関連企業は全盛期で400社。光学の町として知られていた。今はわずか60社。そこで板橋区は「光学の板橋」を再生させようと木村を専門員として呼んだ。板橋区産業経済部産業戦略担当課長・諸橋達昭は「板橋のポテンシャル・光学を高めてもらい、外からの新しい風にも入ってもらう」と話す。

板橋区の取り組みを受けて新たな企業も誕生。チームオプト・槌田博文社長が去年、中小企業の設計を請け負う光学設計士集団を立ち上げた。集めたのはオリンパスやペンタックスなど大手企業の出身者。槌田社長はシステムズエンジニアリングから麻薬などの測定器の測定性能を高めて欲しいと依頼を受けた。ものづくり企業と設計士集団などを上手くマッチングさせていこうとする板橋区のプロジェクト。木村は大きな手応えを感じている。木村は「世界からネットを通して板橋区にこんなことできないかと連絡が来る。設計、製造の仕組み作りができたらいい」と話す。

■ニュース

ガバナンス改革でさらなる投資を

安倍総理大臣は先ほど、ニューヨークで金融関係者らを前に講演し、新たなコーポレートガバナンス強化策を打ち出しました。来年から、機関投資家に対し外からのチェック機能として第三者委員会などの導入を求めるもので、機関投資家による資金管理や運用の健全性を担保するのが狙いです。政府としては投資環境を整備することで、海外からの投資を呼び込みたい考えです。

8月の訪日客 過去最多

日本政府観光局は、今年8月に日本を訪れた外国人旅行者数の推計が、1年前と比べ12.8%増の204万9,200人に上り、過去最多だったと発表しました。1月から8月の累計は、1,606万人となり、去年よりもおよそ2ヵ月早く1,500万人を超えました。クルーズ船の寄港が増えたことや航空路線の拡充などが、追い風となりました。

電力料金 11月から値上げ

電力大手10社のうち東京電力など6社が、11月の電気料金を引き上げる見通しであることがわかりました。標準家庭で10月に比べ10円から25円程度の値上げとなる見込みです。これは、火力発電の燃料となる原油や液化天然ガスの価格の上昇が影響したものです。

もんじゅ 廃炉前提に見直し

高速増殖炉もんじゅについて、政府は関係閣僚会議を開き、廃炉を前提に抜本的に見直す方針を確認しました。年末までに正式な結論を出す見通しです。その一方で、、核燃料サイクル開発の政策については維持し民間も含めて高速炉の開発を行っていくとしました。もんじゅはこれまで1兆円以上の国費が投じられてきましたが安全管理上の不祥事が相次いでいて運転再開の見通しが立っていませんでした。

エネ政策 原発再稼働も

IEA=国際エネルギー機関は、東日本大震災後、初めて日本のエネルギー政策を評価した報告書を公表しました。原発の停止で化石燃料への依存度が大幅に高まった中、2030年度に政府が目標としている温室効果ガスの排出量を26%削減するためには、一部の原発の再稼働が重要だと提案しています。さらに、2050年までに排出量を80%削減する目標の達成については、再生可能エネルギーなどで新たな技術が不可欠だと指摘しました。

⇒ 【コメンテーター解説へ】

金融+ITで暮らしが変わる!

金融とIT技術を融合したフィンテックについてのシンポジウムが開かれました。麻生財務大臣は「スマートフォン1台が銀行支店とほぼ変わらない時代になりますから、時代が大きく変わっていきます。」と話しました。出展企業のブースをみると、年齢や年収など簡単な情報を入力するとAI=人工知能が、どの国の、どのような金融商品が自分の投資先として最適か提案し、実際に運用してくれるサービスや、クレジットカードの明細などから自動で家計簿を作成するソフトなどが展示されています。日々、新たなサービスが登場するフィンテック。私たちの暮らしを大きく変えつつあります。

家電業界にニューフェイス

スマートフォン周辺機器などを販売する会社が21日、家電事業の新ブランドを発表しました。家電事業の新ブランド「ユーフィ」を発表したのは、スマートフォン周辺機器などを販売するアンカーです。今回発売されるのは、ロボット掃除機や超音波加湿器など3種類。こちらのロボット掃除機は、2万9,800円と低価格ですが、大容量のバッテリーを搭載していて、3時間以上の連続稼働が可能となっています。これまで、スマートフォンのバッテリーなどを販売してきた強みを生かし、今回、本格的に家電事業に参入します。今後は、インターネットとつながる新たな商品も発売する予定です。

■【トレたま】食べるトランプ

小麦粉を使った生地で作られ、食べられるインクでマークや数字を印刷している。味は4種類、メロン、イチゴ、ココア、バニラ。川松社長は、ハードディスク関連部品を販売する会社を経営しており、「ハードディスクだけでは大変なので、他のものを作りたいと思った」と話す。製造は老舗のもなかの皮メーカーに依頼。

【商品名】食べる!トランプ

【商品の特徴】小麦粉の生地で作られた薄さ1ミリの食べられるトランプ

【企業名】ジーテム・ソリューションズ/川松剛社長

【住所】東京都北区豊島1-30-2-1306号

【価格】950円(53枚入り)

【発売日】発売中

【トレたまキャスター】北村まあさ

■【コメンテーター】ロバート・A・フェルドマン氏(モルガン・スタンレーMUFG証券チーフエコノミスト)

・ニッポンの総力を挙げて、もっとエネルギー革命を!

--このIEAの指摘をどうご覧になりますか。

「いいことも言っていますけれども、2050年までという期間は長い、すなわち野心がないなという気がしますね。ちょっと今原油が安くなっているから、怠慢しているのかなという世界中の動きではないかと思います。」

--再生可能エネルギーの開発が、ちょっと滞っていると・・・

「そういうことですね。既に存在している技術でほとんど賄えますということを、実はこの前、本が出ました。これはハーバード大学の『 Mara Prentiss 教授』、物理学の先生ですけれども、『 エネルギー革命 ENERGY REVOLUTION 』という本です。もう既にかなり技術ができていて、もうちょっと開発があるんですけれども、問題はいますでに存在している技術をどうやってインフラを整備して広げていくかということですね。応用ですね。その点でいろんな国で同じ問題がありますけれども、予算ですね。例えば、今日のIEAの出したレポートの中で、日本がエネルギーの研究開発のために使っているお金はいくらか、というと0.3兆円です。社会保障は130兆円ですよね。なぜ0.3兆円しか使っていないのか、ということで、少ないですね。日本はもう天才、エネルギーオタクもいっぱいいます。例えば新エネルギー機構(NEDO)というのがあります。素晴らしいことをやっています。だけどもうちょっとペースアップして、もっと早く目標を達成できるようにしたほうが、国の一つの使命になると思うので、頑張っていただきたいなと思います。」

「そういうことですね。既に存在している技術でほとんど賄えますということを、実はこの前、本が出ました。これはハーバード大学の『 Mara Prentiss 教授』、物理学の先生ですけれども、『 エネルギー革命 ENERGY REVOLUTION 』という本です。もう既にかなり技術ができていて、もうちょっと開発があるんですけれども、問題はいますでに存在している技術をどうやってインフラを整備して広げていくかということですね。応用ですね。その点でいろんな国で同じ問題がありますけれども、予算ですね。例えば、今日のIEAの出したレポートの中で、日本がエネルギーの研究開発のために使っているお金はいくらか、というと0.3兆円です。社会保障は130兆円ですよね。なぜ0.3兆円しか使っていないのか、ということで、少ないですね。日本はもう天才、エネルギーオタクもいっぱいいます。例えば新エネルギー機構(NEDO)というのがあります。素晴らしいことをやっています。だけどもうちょっとペースアップして、もっと早く目標を達成できるようにしたほうが、国の一つの使命になると思うので、頑張っていただきたいなと思います。」・次の焦点はFRBの一手に

--このあと日本時間の午前3時にアメリカの金融政策が発表されるわけなんですが、どうでしょう、今回の利上げは・・・?

「ないと思います。確率はかなり低いと思います。12月と思う人が多いようですけれども、弊社は来年の12月だと思っています。」

--どうしてそんなに利上げをするのに時間がかかるんでしょうか。

「やっぱり経済の体質が変わっているということだと思いますけれども、弊社の予測はGDPがかなり低いんですね。1.5%がずっと続くと思っています。加えて物価上昇率がまだ安定的に2%になるまでほど遠いと思ってます。

いろんな議論がありますね。例えば、いや物価が上がるよ、という議論もあります。女性の労働参加率がすごく上がっていますね。これ以上、上がらないだろう、だから労働供給が増えない、だから物価が上がる。そういう論もありますし、一方で、高い賃金の産業から引く賃金の産業へ移る人が多いから、所得がない、需要がない、だから物価が上がらない。(いろんな議論が)混ざってますね。」

--そうすると急激にインフレが進むような局面にはなりにくい。

「ならないから、連銀が簡単に金利を上げることはできないでしょう。」

--ニュースでもお伝えしたんですが、住宅着工件数が予想以上に悪化でしたね。

--ニュースでもお伝えしたんですが、住宅着工件数が予想以上に悪化でしたね。 --9月の利上げはないとの見方が多いわけですが、FOMCはどこに注目されていますか。

--9月の利上げはないとの見方が多いわけですが、FOMCはどこに注目されていますか。 --そしてマイナス金利が歩かないか、それぞれの場合のドル円の反応というのはいかがでしょうか。

--そしてマイナス金利が歩かないか、それぞれの場合のドル円の反応というのはいかがでしょうか。

--ではアメリカの利上げ確率から見ると、今後の日経平均の見通しはどうなるんでしょう。

--ではアメリカの利上げ確率から見ると、今後の日経平均の見通しはどうなるんでしょう。 (フリップ1:9月FOMCの注目ポイント)

(フリップ1:9月FOMCの注目ポイント) --不透明感漂っているのが大統領選ですね。

--不透明感漂っているのが大統領選ですね。 (フリップ3:長期は下がり続ける)

(フリップ3:長期は下がり続ける) 「そうなんですね。今日、総括的検証の後で、次回の緩和の方策が示されると思います、方向づけられると思いますけれども、その時に、例えば、日本のマイナス金利の深堀りと長期の情報への誘導というのがあありますと、日本の場合、イールドカーブが立つ。一方で、アメリカのほうは、今見て頂いた通り、最後のFF金利の中立のレベル、長期のレベルを下げますので、これはどちらかというと、イールドカーブを寝かせる方向になります。これだけ金利差があれば、為替に影響ないという話もできるかと思いますけれども、イールドカーブの変化の方向にある程度反応しますので、今日、場合によったら、これを見込んで為替相場が動いてしまうというようなことも、ある程度は見ておく必要があるかなと思います。」

「そうなんですね。今日、総括的検証の後で、次回の緩和の方策が示されると思います、方向づけられると思いますけれども、その時に、例えば、日本のマイナス金利の深堀りと長期の情報への誘導というのがあありますと、日本の場合、イールドカーブが立つ。一方で、アメリカのほうは、今見て頂いた通り、最後のFF金利の中立のレベル、長期のレベルを下げますので、これはどちらかというと、イールドカーブを寝かせる方向になります。これだけ金利差があれば、為替に影響ないという話もできるかと思いますけれども、イールドカーブの変化の方向にある程度反応しますので、今日、場合によったら、これを見込んで為替相場が動いてしまうというようなことも、ある程度は見ておく必要があるかなと思います。」 (フリップ5:17年も利上げできない?)

(フリップ5:17年も利上げできない?)