■マーケット

NY株、まちまち

18日のNY株式市場で主要指数は高安まちまちでした。各業界の大手企業の決算や業績の動向が相場全体に影響を与えました。原油価格の動向なども気にされたようです。金融大手ゴールドマン・サックスの好決算を受け、銀行株が上昇した一方で、小売り大手のターゲットが年末商戦の不振から業績見通しを引き下げ、小売業全体が軟調でした。地区連銀経済報告では、去年の年末にかけ物価の上昇が確認されたとしたものの、相場への影響は限定的でした。OPECの減産期待の中、シェールオイルの増産懸念が高まっていて原油価格の下落圧力となっています。株価の終値です。ダウは4日続落し22ドル安の1万9,804ドル。ナスダックは16ポイントの上昇、5,555。S&P500が4ポイントプラスの2,271でした。

18日のNY株式市場で主要指数は高安まちまちでした。各業界の大手企業の決算や業績の動向が相場全体に影響を与えました。原油価格の動向なども気にされたようです。金融大手ゴールドマン・サックスの好決算を受け、銀行株が上昇した一方で、小売り大手のターゲットが年末商戦の不振から業績見通しを引き下げ、小売業全体が軟調でした。地区連銀経済報告では、去年の年末にかけ物価の上昇が確認されたとしたものの、相場への影響は限定的でした。OPECの減産期待の中、シェールオイルの増産懸念が高まっていて原油価格の下落圧力となっています。株価の終値です。ダウは4日続落し22ドル安の1万9,804ドル。ナスダックは16ポイントの上昇、5,555。S&P500が4ポイントプラスの2,271でした。

【NY証券取引所中継】米鉱工業生産 今後に期待

解説は東海東京証券アメリカの笠原善彦氏

--引き続き様子見の感じでしょうか。

はい、大統領就任式を控えて警戒感が広がる中、経済指標は総じて景気の拡大持続を示したもの、出来高も低調で相場全体に方向感の乏しい展開になっています。

--さて今日発表になった鉱工業生産は安心感のある内容でしたね。

12月の米国鉱工業生産指数は前月比0.8%増と大幅に上昇し、市場予想の0.6%増を上回りました。但し11月分は0.4%減から0.7%減と下方修正され、全般としては改善が遅れているのが現状となっています。トランプ氏の政策への期待はあったものの、12月時点では実際の投資はまだ動いていなかったようです。

--ではこの先はどんな見通しなんでしょうか。

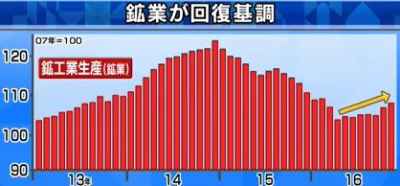

--ではこの先はどんな見通しなんでしょうか。(フリップ1:鉱業が回復基調)

本格的にトランプ次期政権の政策効果が加わることで、今年は明確に回復基調に入ると期待されます。鉱工業生産の内訳は製造業75%、鉱業15%、公益10%から構成されますが、2014年半ば以降、足を引っ張ってきたシェールオイルなどを含む鉱業が原油価格の上昇を背景に既に回復基調に入っていることが追い風になると見ています。

本格的にトランプ次期政権の政策効果が加わることで、今年は明確に回復基調に入ると期待されます。鉱工業生産の内訳は製造業75%、鉱業15%、公益10%から構成されますが、2014年半ば以降、足を引っ張ってきたシェールオイルなどを含む鉱業が原油価格の上昇を背景に既に回復基調に入っていることが追い風になると見ています。

【NY証券取引所中継】米働き方改革

解説は東海東京証券アメリカの笠原善彦氏

解説は東海東京証券アメリカの笠原善彦氏

--大引けにかけて少し値を戻しましたかね。

今日は大統領就任式を控えて警戒感が広がる中、経済指標が総じて景気の拡大持続を示したものの、出来高も低調で相場全体に方向感の乏しく、最終的に指数は高安まちまちで引けました。

--さて日本でも注目の働き方改革、アメリカの方が一歩進んでいるみたいですね。

(フリップ1:80%超の企業がフレキシブルな働き方導入)

アメリカでは在宅勤務をはじめとするさまざまな働き方がますます一般的になりつつあります。ある調査ではアメリカの80%超の企業が、フレキシブルな働き方を従業員に認め導入しています。また別の調査では2005年以降の10年間で、非自営業者のうち、正規の在宅勤務者は2倍以上の伸びとなっています。

アメリカでは在宅勤務をはじめとするさまざまな働き方がますます一般的になりつつあります。ある調査ではアメリカの80%超の企業が、フレキシブルな働き方を従業員に認め導入しています。また別の調査では2005年以降の10年間で、非自営業者のうち、正規の在宅勤務者は2倍以上の伸びとなっています。--これはもちろんメリットがあるから伸びているわけですね。

はい、しかも従業員・雇用主双方にメリットがあります。従業員にとっては家族との時間が作れたり、遠隔地での就業や、持病を持っていても仕事をすることが可能になります。一方、雇用側はオフィススペースなどの費用削減や採用対象の拡大なども期待できます。

--これは投資の面でも注目されているようですね。

はい、それはESG投資です。これは、E(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)に配慮している企業への投資のことで、働き方改革はS(社会)に当てはまります。従来の財務情報の分析だけではなく、将来の事業戦略にこのE・S・Gを織り込むことで、先駆的な取り組みができる体力を備えているとの評価につながり、より深く企業を洞察することの重要な視点となっています。これらが長期的な成長と業績向上につながるとすれば、投資判断の一つとなりそうです。

【為替見通し】注目ポイントは「ECB理事会」

解説はドイツ証券の小川和宏氏

--ドル高が急速に進みましたね。

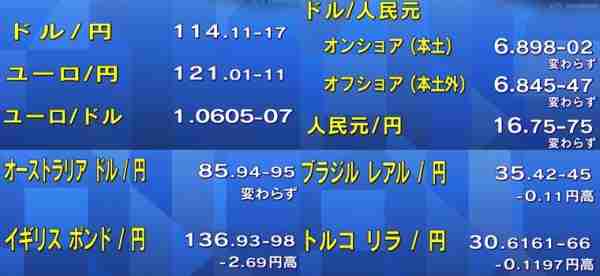

イエレンさんの発言で最後グッと上がっているんですけれども、昨日の夜の間については、トランプ政権のプレスカンファレンスみたいなものがあるという話であるとか、共和党の税制改革案をもう一度検討するという報道がありまして、ドルは緩やかに上がっておりました。

--今日の予想レンジは、113.80~115.00円です。

トランプ陣営からのプレスカンファレンス、もしくは明日の就任演説待ちだと思っております。

--注目ポイントは「ECB理事会」です。

(フリップ1:サプライズインデックス、モメンタムインデックス、ユーロ圏製造業PMI)

本日はECB理事会がございます。こちらのグラフはユーロ3ヵ国の鉱工業生産や企業の消費者信頼感などを、複数の先行指標を弊社でインデックス化したグラフです。モメンタムインデックスは90日の動きを採ったもので、サプライズインデックスというのは予想と実績値の差をプロットしたものでございます。これを見る限り欧州経済圏、現状はかなりアップサイドの方向に来ているといえると思います。

本日はECB理事会がございます。こちらのグラフはユーロ3ヵ国の鉱工業生産や企業の消費者信頼感などを、複数の先行指標を弊社でインデックス化したグラフです。モメンタムインデックスは90日の動きを採ったもので、サプライズインデックスというのは予想と実績値の差をプロットしたものでございます。これを見る限り欧州経済圏、現状はかなりアップサイドの方向に来ているといえると思います。--雰囲気もいいし、ポジティブサプライズだということですね。そうなるとECBの出口戦略というのはどうなるのですか。

ECBは今年の4月から債券購入金額を減額しつつも、12月までの継続を決定しているんですけれども、次の段階として、いつからテーパリングが始まるかということが今年の注目ポイントになると思っています。さすがに本日でのECBでの示唆はないと思っておりますけれども、弊社では今年の欧州の政治イベントが無事通過すれば、2018年初から100億ユーロドルづつぐらい減額して、2018年中盤ぐらいには今回の債券購入プランを一旦終了するのではないかというふうに見ています。

【日本株見通し】注目ポイントは「年度末は自社株買いの季節」

解説はニッセイ基礎研究所の井出真吾氏

解説はニッセイ基礎研究所の井出真吾氏

--今日の予想レンジは、18800-19000円です。

NYダウは若干下げたんですけれども、円安を受けて今日は小幅反発で始まりそうですね。明日のトランプ次期大統領の就任演説だけではなくて、日本時間の今夜には財務長官候補のムニューチンさんの指名承認公聴会も開かれます。ドル高に関する発言もありうるので、市場は警戒感を増す可能性があります。今日も神経質な展開になると思っています。

--注目ポイントは「年度末は自社株買いの季節」です。

--注目ポイントは「年度末は自社株買いの季節」です。そうなんです。自社株買いの設定には季節性がありまして、最も多いのが4~6月、3月の本決算の発表と同時に自社株買いを発表します。夏場は一旦落ち着くんですけれども、秋口に一旦回復して、例年この時期1~3月はさらに多くなる傾向があります。これは年度末が近づいて今期の業績の着地点が見えてくるので、内部留保を株主還元する動きが強まるためと考えられます。それから自己資本が増えすぎてROEが悪化するのを避ける狙いもありそうですね。

--つまり年度末というのは株価の下支えが期待できるということなんですね。

昨年はNTTドコモやソフトバンクなどがこの時期に大型の自社株買いを発表して話題になりました。去年11月以降の円安で業績の上振れも期待できますので、大きく下げたところでは押し目買いのチャンスとなりそうです。ただ要人の円安牽制発言があった場合は注意が必要です。

■【プロの眼】トランプ政権発足で米経済は再び強くなる

トランプ政権は発足後100日でオバマケアの見直しや戦略的通商政策(例えば国境税と米本国投資法など)を決めると考えられる。これらが実行された場合、ドイツ証券ではGDPが17年4Qで4%成長に。10年債利回りは3.6%に上昇。ドル円は年末に125円を見ている。原則から言え、財政出動と金利上昇のポリシーミックスで自国通貨高になるのはやむを得ないが、経常赤字国なので自国通貨安よりはネットで見ればメリットが大きい。アメリカ自身が成長を高めることで世界中から投資資金が集まれば、米国内の株・不動産などの資産価格が上昇し経済の活性化が期待される。解説はドイツ証券の小川和宏氏。

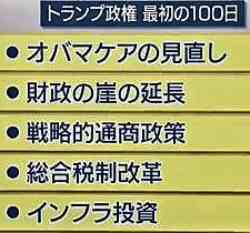

--明日の大統領就任をもっていよいよトランプ政権が本格始動するのですが、トランプ氏が就任して最初の100日で取り組むと見られているものがコチラですね。

--明日の大統領就任をもっていよいよトランプ政権が本格始動するのですが、トランプ氏が就任して最初の100日で取り組むと見られているものがコチラですね。(フリップ1:トランプ政権、最初の100日)

・ オバマケアの見直し

・ 財政の崖の延長

・ 戦略的通商政策

・ 総合税制改革

・ インフラ投資

インフラ投資は10年で1兆ドル規模というふうに言われていますが、さてこれはどのようにアメリカの景気を強くしていくかですね。

・ オバマケアの見直し

・ 財政の崖の延長

・ 戦略的通商政策

・ 総合税制改革

・ インフラ投資

インフラ投資は10年で1兆ドル規模というふうに言われていますが、さてこれはどのようにアメリカの景気を強くしていくかですね。

「弊社のほうではこれによって、アメリカのGDPはほぼ倍になって、今年の第4クォーターには4%、10年債の利回りについては今年いっぱいのところで途中で一時3.6%まで上がり、年末には3.1%ぐらい。そしてドル円については年末に125円まで上昇するといううふうに見ております。」

「弊社のほうではこれによって、アメリカのGDPはほぼ倍になって、今年の第4クォーターには4%、10年債の利回りについては今年いっぱいのところで途中で一時3.6%まで上がり、年末には3.1%ぐらい。そしてドル円については年末に125円まで上昇するといううふうに見ております。」--かなり強く見ていらっしゃるんですね。ただやはりこの為替に関しましては、今週トランプ氏のドル高牽制という発言がありましたけれども、今後の影響は考えられませんか。

「牽制発言はこれからもまだ出てくると思うんですけれども、原則からいえば、財政出動と金利上昇のポリシーミクス(組み合わせ)というのは、自国通貨高になることはやむを得ないと思っております。またアメリカは経常赤字国であることで、自国通貨安よりも自国通貨高になるほうがネットで見ればメリットは大きい。またアメリカ自身がこうやって成長を高めることによって、世界最大の資本市場に対して、世界中から投資資金が集まるということが、アメリカの株や不動産、資産価格が上昇して経済の活性化が期待されているという状況だと思います。」

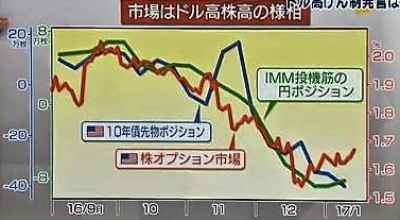

--それを踏まえて今後のシナリオというのをどう見るか。こちらのグラフがヒントになります。

--それを踏まえて今後のシナリオというのをどう見るか。こちらのグラフがヒントになります。(フリップ2:市場はドル高株高の様相)

「こちらは株・債券・ドル円のポジショニング、先物であるとか、オプションもマーケットでどのくらい上昇する方向にベットしているかというもののポジショニングです。これを見ていただくと、11月から急激にここまでポジションがここまで作り上げられているという状況でございます。」

--株でいうと、この場合は株高のほうにベットしている。

「ですので何か牽制発言、不規則発言が出てくると、こういったポジションががちょっとアンワインド・修正されるということがありえます。ただ原則的にはこのトランプの政策への期待が根底から覆らない限りにおいては、このトレンドというのは続くんじゃないかなと思っております。」

--ですから金利は上昇するほうにベットが大きくなっているし、株も株高のほうだし、為替に関してはドルが全体的に上がる方向にベットしている。

■【ワードバンク】仮想通貨

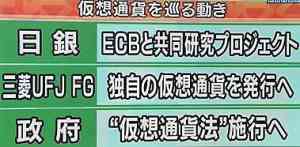

(フリップ1:仮想通貨を巡る動き)

(フリップ1:仮想通貨を巡る動き)仮想通貨はインターネット上だけで使われるお金の総称です。日銀とECBの仮想通貨技術の共同研究プロジェクトが本格的に動き始め、三菱UFJフィナンシャルグループが今年中に独自の仮想通貨を一般向けに発行することを計画、また利用者保護を目的とした改正資金決済法、通称“仮想通貨法”が今年施行されるなど、大きな動きのあることから、今年は“仮想通貨元年”といわれています。インターネット上のやり取りが中心の仮想通貨には不安を感じる人もまだまだ多い中、一般の消費者にどう受け入れられていくのでしょうか。

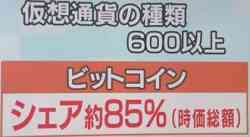

(フリップ2)

今、仮想通貨の種類は世界で600以上あると言われています。その中でシェアおよそ85%を占めるのがビットコインです。

今、仮想通貨の種類は世界で600以上あると言われています。その中でシェアおよそ85%を占めるのがビットコインです。

(フリップ3)

実際にビットコインの取引所を運営する企業を取材してきました。国内最大のビットコイン取引所のビットフライヤー、ここでビットコインの売買ができます。ビットフライヤーの加納裕三社長のもと売買取引を体験させてもらいました。ビットコインの利便性は送金面で発揮されます。国や中央銀行の管理下にないという特徴が決済機能の強さにつながっているのです。

実際にビットコインの取引所を運営する企業を取材してきました。国内最大のビットコイン取引所のビットフライヤー、ここでビットコインの売買ができます。ビットフライヤーの加納裕三社長のもと売買取引を体験させてもらいました。ビットコインの利便性は送金面で発揮されます。国や中央銀行の管理下にないという特徴が決済機能の強さにつながっているのです。《ビットフライヤー/加納裕三社長》

「国境がないというところで、ビットコイン自体は国際送金という概念もない。」

通常、金融機関を通して海外へ送金する場合、一般的に数千円の手数料がかかります。一方でビットコインの場合、10円程度の手数料で世界中どこにでも送金できます。

《加納社長》 「今後、大企業の採用が進み、世の中の決済手段の1つとして、ビットコインが使われるようになって、それが国境をまたいで世の中が便利になるといいなと思っています。」

--確かに決済が簡単だし、どこでもできるということで、万里そうですけれども、ただやはり価格の変動が荒いという印象がありますね。

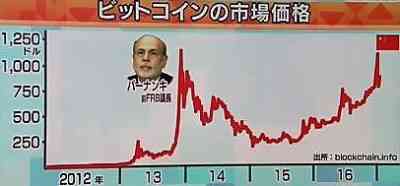

(フリップ4:ビットコインの市場価格)

(フリップ4:ビットコインの市場価格)--はい、市場価格の動きを見てみましょう。例えば、当時のバーナンキFRB議長がビットコインを容認する発言をしたことで価格が高騰しました。そして最近、中国が規制に乗り出すとの報道で、最後に急落したりもしているんです。

--この価格の変動を狙ってという気の対象という動きが出てくるというふうに言われていますし、そもそもインターネットでやり取りするというのにちょっと不安があるのではないか。

--そのセキュリティーという面で重要なのがブロックチェーンという技術なんです。世界中で行われているビットコインの取引1つ1つの取引が、一定数集まるとブロックにまとめられて、取引記録が蓄積されていく。これまでの全てのビットコインの取引が記録されているという仕組みで、最も重要なことは、この取引記録を一人の管理者が保有しているのではなくて、世界中の多くの人が共有しているというの大事なんです。そのために勝手に書き換えられたり、データが消えたりしないというシステムです。

--要するにみんなで見張っている、リスクをみんなで分散しているということですね。

(フリップ5:仮想通貨を巡る動き)

(フリップ5:仮想通貨を巡る動き)--このブロックチェーンは完全に安全なシステムとは言えないという見方もあるんですが、この技術に三菱UFJFGは目をつけて、独自通貨を発行しようとしている。この動きについて、専門家は・・・。

《信州大学経法学部/真壁昭夫教授》

「銀行にとって仮想通貨を導入したことでシステムに対する投資額はかなり減る。どういうシステムを作るかにもよるが、1桁2桁ぐらい違うという見方がある。」

「銀行にとって仮想通貨を導入したことでシステムに対する投資額はかなり減る。どういうシステムを作るかにもよるが、1桁2桁ぐらい違うという見方がある。」

--コスト面のメリットが大きいことに加え、決済機能を奪われるという金融機関としての危機感もあったと指摘します。

《真壁教授》 「銀行の振替決済機能は、銀行の専売特許だった。ところが仮想通貨ができ、信用力が付き、ブロックチェーンで簡単にできるようになると、要するに、銀行のできることが一般企業にも誰にでもできるようになってしまう。これは銀行にとっては脅威だと思いますね。」

--金融機関も動かざるを得なかった。それだけ仮想通貨広がりというのがインパクトがあることなんですね。金融機関が発行する仮想通貨、これが一般の消費者にどう受け入れられていくか、これが今後の仮想通貨の広がりのカギを握ることになりそうです。

■日経朝特急

東芝・損失5000億円超も

東芝のアメリカ原子力事業で発生する損失が、最大で5000億円を超える可能性が出てきた。2017年3月期の連結決算に反映する損失額は算定中だが、最終赤字は避けられない。自己資本が大きく棄損する見通しになり、東芝は日本政策投資銀行に資本支援を要請した。

東芝のアメリカ原子力事業で発生する損失が、最大で5000億円を超える可能性が出てきた。2017年3月期の連結決算に反映する損失額は算定中だが、最終赤字は避けられない。自己資本が大きく棄損する見通しになり、東芝は日本政策投資銀行に資本支援を要請した。

タカタの法的整理を提案

エアバッグの大規模リコール問題に揺れるタカタの有力スポンサー候補の2つの陣営が、いずれも法的整理を提案していることが明らかになった。裁判所の管理下で事業を継続しながら、巨額の負債を処理し早期の再建を目指す。

週休3日、広がる

週休3日制の導入が広がってきた。ケンタッキーフライドチキンを運営する日本KFCホールディングスやファーストリテイリングなど大手に続き、地方の企業でも採用が目立っている。導入企業の比率は2015年に8%となり、10年前に比べて3倍に増えた。政府は働き方改革の議論を進めていて、週休3日制も働き方の多様化を後押ししそう。

高齢者向けジム参入

イオンが高齢者向けジムに参入。健康機器大手・タニタと組み、タニタの健康管理プログラムを活用。激しい運動より利用者の交流を重視し、店の約半分は飲食や休憩スペースに充てる。首都圏の郊外を中心に年間10店の出店を目指す。

■日刊モーサテジャーナル

米国・機密漏洩受刑者・恩赦で釈放へ

オバマ大統領が退任前に64人の受刑者の恩赦を発表し、その中に内部告発サイト「ウィキリークス」に機密漏洩していたマニング元上等兵が含まれていたことを、各紙が1面で伝えている。

ニューヨークポストの見出しは、「オバマ大統領が裏切り者を自由にした」と今回の恩赦を不安視している。マニング元上等兵はイラクで米国軍のヘリコプターが爆撃した人々の中に、ジャーナリストが含まれていたとわかる映像や、国務省の数十万件に上る機密連絡の内容を入手させるなど、米国史上最大の機密漏洩事件の1つに関わった人物とされていて、禁錮35年の刑で服役中。しかし今回の恩赦により5月にも釈放される予定だ。この恩赦について共和党ライアン下院議長が国家の安全を危険に晒した人物を自由にするとは言語道断と述べるなど、共和党議員を中心に批判の声が広がっている。

オバマ大統領が退任前に64人の受刑者の恩赦を発表し、その中に内部告発サイト「ウィキリークス」に機密漏洩していたマニング元上等兵が含まれていたことを、各紙が1面で伝えている。

ニューヨークポストの見出しは、「オバマ大統領が裏切り者を自由にした」と今回の恩赦を不安視している。マニング元上等兵はイラクで米国軍のヘリコプターが爆撃した人々の中に、ジャーナリストが含まれていたとわかる映像や、国務省の数十万件に上る機密連絡の内容を入手させるなど、米国史上最大の機密漏洩事件の1つに関わった人物とされていて、禁錮35年の刑で服役中。しかし今回の恩赦により5月にも釈放される予定だ。この恩赦について共和党ライアン下院議長が国家の安全を危険に晒した人物を自由にするとは言語道断と述べるなど、共和党議員を中心に批判の声が広がっている。

フェイスブック・VR技術盗用を否定

各紙が注目しているのは、VR(仮想現実)の技術を開発するIT企業のオキュラス、今ヘッドセット開発の技術を盗用した疑いで訴えられているが、オキュラスを傘下に持つフェイスブックのザッカーバーグCEOが出廷し疑惑を否定した。訴えているのは大手ゲーム制作会社ゼニマックスメディア、オキュラスがVRシステム開発でゼニマックスの知的財産を不正に入手したと主張している。これに対しザッカーバーグ氏は法廷でオキュラス製品は自社技術で作られたものと自信を持っていると強調、ワシントンポストは、「ザッカーバーグ自ら出廷したことは、フェイスブックにとってVR事業がいかに重要かを物語っている」と分析している。

各紙が注目しているのは、VR(仮想現実)の技術を開発するIT企業のオキュラス、今ヘッドセット開発の技術を盗用した疑いで訴えられているが、オキュラスを傘下に持つフェイスブックのザッカーバーグCEOが出廷し疑惑を否定した。訴えているのは大手ゲーム制作会社ゼニマックスメディア、オキュラスがVRシステム開発でゼニマックスの知的財産を不正に入手したと主張している。これに対しザッカーバーグ氏は法廷でオキュラス製品は自社技術で作られたものと自信を持っていると強調、ワシントンポストは、「ザッカーバーグ自ら出廷したことは、フェイスブックにとってVR事業がいかに重要かを物語っている」と分析している。

米大統領就任式、演説を単語数で比較

2日後に迫った大統領就任式で、トランプ次期大統領は新しい政権の理念を示す就任演説を行う予定だが、USAトゥデイは、歴代大統領の就任演説を単語の数で比較、単語数が最も少なかったのはワシントン初代大統領の135、一方、最も多かったのはハリソン大統領の8460。ただ演説は長ければいいというものではないようで、長い演説を敢行したハリソン大統領は、寒空で長い時間雨に打たれたことが原因で肺炎になり、就任からわずか1ヶ月後に亡くなってしまったということだ。トランプ氏の演説は20分以内の比較的短い演説になるという。

2日後に迫った大統領就任式で、トランプ次期大統領は新しい政権の理念を示す就任演説を行う予定だが、USAトゥデイは、歴代大統領の就任演説を単語の数で比較、単語数が最も少なかったのはワシントン初代大統領の135、一方、最も多かったのはハリソン大統領の8460。ただ演説は長ければいいというものではないようで、長い演説を敢行したハリソン大統領は、寒空で長い時間雨に打たれたことが原因で肺炎になり、就任からわずか1ヶ月後に亡くなってしまったということだ。トランプ氏の演説は20分以内の比較的短い演説になるという。

・米20日に大統領就任式、政策の全体像は見えるか

--マーケットはどういったところに一番注目していますか。

《ドイツ証券/小川和宏氏》

「ディテールに関しては何も期待はしていないんですが、全体のグランドデザイン、トランプ政策と言われるグランドデザインがどんな形なのか、雇用をアメリカに持ってくる。make Amerika great again と言っているわけですけれども、これをどういう手段でやるのか、というそのグランドデザインが聞きたい。」

■今日の予定

ECB理事会

米16年12月住宅着工件数

米1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

米ムニューチン次期財務長官の公聴会

米決算IBM

米16年12月住宅着工件数

米1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

米ムニューチン次期財務長官の公聴会

米決算IBM

■ニュース

米FRBイエレン議長 「年2-3回の利上げが適当」

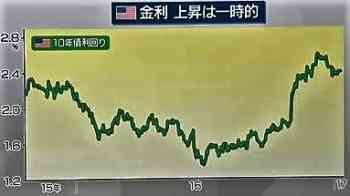

FRB=連邦準備制度理事会のイエレン議長は先ほどサンフランシスコで講演し「2019年までは年2-3回の利上げが適当」との認識を示しました。イエレン議長は講演で「雇用の改善と物価の上昇は目標に向かっている」と指摘した上で「2019年までは年2-3回の利上げが適当」との認識を示しました。またFRBの幹部や12の地区連銀総裁の考えは一致していると強調しました。一方で、労働生産性が過去30年間とは対照的に年に0.5%しか伸びていないことを指摘し、注視する必要があるとしています。

FRB=連邦準備制度理事会のイエレン議長は先ほどサンフランシスコで講演し「2019年までは年2-3回の利上げが適当」との認識を示しました。イエレン議長は講演で「雇用の改善と物価の上昇は目標に向かっている」と指摘した上で「2019年までは年2-3回の利上げが適当」との認識を示しました。またFRBの幹部や12の地区連銀総裁の考えは一致していると強調しました。一方で、労働生産性が過去30年間とは対照的に年に0.5%しか伸びていないことを指摘し、注視する必要があるとしています。

米地区連銀経済報告 「物価の上昇圧力高まる」

FRBは18日、最新のベージュブック=地区連銀経済報告を公表し物価の上昇圧力がいくぶん高まったとの見方を示しました。また製造業の動向について12ある地区連銀のほとんどが「増収基調にある」と楽観的な見解を示したほか、雇用については、引き締まっている、もしくは引き締まりつつあるとの見方を強調しました。

FRBは18日、最新のベージュブック=地区連銀経済報告を公表し物価の上昇圧力がいくぶん高まったとの見方を示しました。また製造業の動向について12ある地区連銀のほとんどが「増収基調にある」と楽観的な見解を示したほか、雇用については、引き締まっている、もしくは引き締まりつつあるとの見方を強調しました。

米消費者物価↑0.3%

18日発表されたアメリカの去年12月の消費者物価指数はエネルギー価格の上昇を背景に前の月に比べ0.3%のプラスとなりました。また1年前に比べると2.1%上がっていて、物価の上昇傾向がやや強まっていることが明らかになった形です。

18日発表されたアメリカの去年12月の消費者物価指数はエネルギー価格の上昇を背景に前の月に比べ0.3%のプラスとなりました。また1年前に比べると2.1%上がっていて、物価の上昇傾向がやや強まっていることが明らかになった形です。

ゴールドマン・サックス 純利益3倍

アメリカの金融大手ゴールドマン・サックスの去年の10月から12月期の決算は純利益が23億4,700万ドルで、訴訟関連の経費が利益を圧迫した1年前に比べ、およそ3倍になりました。総収入、1株利益も市場予想を上回りました。機関投資家向けの為替や債券、商品の取引からの収入が78%増加しました。また、同じく金融大手のシティグループが発表した10月から12月期の決算はおよそ7%の増益で、1株利益は市場予想を上回りました。アメリカの大統領選後に市場の取引が活発になり、これが、金融大手の業績に追い風となりました。

アメリカの金融大手ゴールドマン・サックスの去年の10月から12月期の決算は純利益が23億4,700万ドルで、訴訟関連の経費が利益を圧迫した1年前に比べ、およそ3倍になりました。総収入、1株利益も市場予想を上回りました。機関投資家向けの為替や債券、商品の取引からの収入が78%増加しました。また、同じく金融大手のシティグループが発表した10月から12月期の決算はおよそ7%の増益で、1株利益は市場予想を上回りました。アメリカの大統領選後に市場の取引が活発になり、これが、金融大手の業績に追い風となりました。

米小売り大手 ターゲット 年末商戦不調 業績予想を下方修正

アメリカの小売り大手ターゲットは18日、去年の年末商戦が不調だったとして業績予想を下方修正しました。特に家電と食品・生活用品の販売が振るわず、11月と12月の2ヵ月間の売上高は1年前に比べ4.9%減少しました。メーシーズなど競合他社も年末商戦の不調を理由に相次いで見通しを下方修正していて小売り大手の苦戦が浮き彫りになっています。

アメリカの小売り大手ターゲットは18日、去年の年末商戦が不調だったとして業績予想を下方修正しました。特に家電と食品・生活用品の販売が振るわず、11月と12月の2ヵ月間の売上高は1年前に比べ4.9%減少しました。メーシーズなど競合他社も年末商戦の不調を理由に相次いで見通しを下方修正していて小売り大手の苦戦が浮き彫りになっています。

JINS 働き方提案 「メガネ」で集中力見える化

長時間労働が社会問題となり、働き方改革が注目を集める中、働き過ぎを防ぐきっかけになるかもしれません。眼鏡チェーンのジェイアイエヌはきのう、効率的な働き方を提案する企業向けサービスを始めると発表しました。利用者が、メガネ型のウエアラブル端末を着用すると、眉間と鼻パッドについたセンサーが、瞬きの回数や眼球の動き、作業中の姿勢などを計測して、「集中力」を数値化してくれます。企業が集中の度合いを管理することで、勤務時間の短縮や仕事の質を高めることができるといいます。

《ジェイアイエヌ/井上一鷹氏》

「データをもとにマネジメントできることが、次の世代の働き方だと思う」

長時間労働が社会問題となり、働き方改革が注目を集める中、働き過ぎを防ぐきっかけになるかもしれません。眼鏡チェーンのジェイアイエヌはきのう、効率的な働き方を提案する企業向けサービスを始めると発表しました。利用者が、メガネ型のウエアラブル端末を着用すると、眉間と鼻パッドについたセンサーが、瞬きの回数や眼球の動き、作業中の姿勢などを計測して、「集中力」を数値化してくれます。企業が集中の度合いを管理することで、勤務時間の短縮や仕事の質を高めることができるといいます。

《ジェイアイエヌ/井上一鷹氏》

「データをもとにマネジメントできることが、次の世代の働き方だと思う」

トヨタや欧州企業13社 水素エネルギーで協議会設立

トヨタ自動車は、ドイツのダイムラーやBMWなどの自動車メーカー、そしてヨーロッパのエネルギー大手など13社で「水素協議会」を設立したと発表しました。日本からは、ホンダや川崎重工業も参加します。燃料電池車などで水素エネルギーの活用を推進するのが狙いで、スイスで17日に初会合を開き、水素エネルギー分野の開発投資を増やす方針を確認しました。投資額の合計は、今後5年間で1兆2,000億円以上を見込んでいます。

トヨタ自動車は、ドイツのダイムラーやBMWなどの自動車メーカー、そしてヨーロッパのエネルギー大手など13社で「水素協議会」を設立したと発表しました。日本からは、ホンダや川崎重工業も参加します。燃料電池車などで水素エネルギーの活用を推進するのが狙いで、スイスで17日に初会合を開き、水素エネルギー分野の開発投資を増やす方針を確認しました。投資額の合計は、今後5年間で1兆2,000億円以上を見込んでいます。

小型セダン「サニー」 日産 ミャンマーで生産開始

日産自動車はきのう、ミャンマーで初めてとなる自動車生産を始めたと発表しました。マレーシアのタンチョンモーターグループの既存施設を使用し、小型セダン「サニー」を生産します。来年度の販売目標は200台です。日産とタンチョンは、ミャンマーの新車市場の拡大を見据え、新工場を2019年末までに建設する計画です。年間の生産能力は、1万台を予定しています。

日産自動車はきのう、ミャンマーで初めてとなる自動車生産を始めたと発表しました。マレーシアのタンチョンモーターグループの既存施設を使用し、小型セダン「サニー」を生産します。来年度の販売目標は200台です。日産とタンチョンは、ミャンマーの新車市場の拡大を見据え、新工場を2019年末までに建設する計画です。年間の生産能力は、1万台を予定しています。

関西空港 LCC国際線の新ターミナル完成

関西空港でLCC=格安航空会社専用の国際線のターミナルビルが完成し、きのう公開されました。中国の旧正月などに合わせ、今月28日に開業します。手荷物検査場には同時に複数の乗客が利用できる従来よりも長めのレーンを設置し、通過にかかる時間を減らします。また、出国審査後の商業エリアには、壁を取り払った免税店を設けるなどして収益拡大を狙います。

関西空港でLCC=格安航空会社専用の国際線のターミナルビルが完成し、きのう公開されました。中国の旧正月などに合わせ、今月28日に開業します。手荷物検査場には同時に複数の乗客が利用できる従来よりも長めのレーンを設置し、通過にかかる時間を減らします。また、出国審査後の商業エリアには、壁を取り払った免税店を設けるなどして収益拡大を狙います。

政府 上野の観光振興強化へ

(菅官房長官)「世界の観光客をひきつける魅力的な文化施設に成長していくことを期待」菅官房長官はきのう、美術館や博物館が集まる東京・上野地域の観光振興を、政府として後押しする考えを示しました。上野では、美術館などの文化施設が連携し、地域の文化交流の拠点化を進めています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、周辺の美術館などで使える共通入場券の対象施設を増やすなどして、訪日外国人客などの拡大を目指します。

(菅官房長官)「世界の観光客をひきつける魅力的な文化施設に成長していくことを期待」菅官房長官はきのう、美術館や博物館が集まる東京・上野地域の観光振興を、政府として後押しする考えを示しました。上野では、美術館などの文化施設が連携し、地域の文化交流の拠点化を進めています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、周辺の美術館などで使える共通入場券の対象施設を増やすなどして、訪日外国人客などの拡大を目指します。

中国 住宅価格20都市で下落

中国の国家統計局がきのう発表した去年12月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち、20都市で前の月に比べ低下しました。低下した都市は前の月より9都市増えました。住宅価格の高騰を抑えるため地方政府が強化している購入抑制策の影響が顕著になっていて、このところ値上がり幅が大きかった北京や上海など大都市で下落しました。

中国の国家統計局がきのう発表した去年12月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち、20都市で前の月に比べ低下しました。低下した都市は前の月より9都市増えました。住宅価格の高騰を抑えるため地方政府が強化している購入抑制策の影響が顕著になっていて、このところ値上がり幅が大きかった北京や上海など大都市で下落しました。

米ロス次期商務長官 中国を名指しで批判

アメリカの議会上院は18日、トランプ次期大統領が商務長官に指名した著名投資家、ウィルバー・ロス氏の公聴会を開きました。ロス氏は保護主義的な国だとして中国を名指しで批判しました。「中国は大きな国でもっとも保護主義的な国だ。非常に高い関税と非関税障壁の両方を備えている」。ロス氏はこのように述べた上で、ルールに従わず貿易を行っている国は「厳しく罰せられるべきだ」との認識を示しました。また、NAFTA=北米自由貿易協定の見直しを「最優先課題だ」と指摘し、メキシコやカナダと再交渉に入る考えを示唆しました。

アメリカの議会上院は18日、トランプ次期大統領が商務長官に指名した著名投資家、ウィルバー・ロス氏の公聴会を開きました。ロス氏は保護主義的な国だとして中国を名指しで批判しました。「中国は大きな国でもっとも保護主義的な国だ。非常に高い関税と非関税障壁の両方を備えている」。ロス氏はこのように述べた上で、ルールに従わず貿易を行っている国は「厳しく罰せられるべきだ」との認識を示しました。また、NAFTA=北米自由貿易協定の見直しを「最優先課題だ」と指摘し、メキシコやカナダと再交渉に入る考えを示唆しました。

韓国大統領の疑惑めぐり サムスン事実上トップの逮捕状棄却

韓国のソウル中央地裁は先ほど朴槿恵大統領の親友、崔順実被告の国政介入事件をめぐり、サムスングループの事実上のトップ李在鎔氏に対する逮捕状請求を棄却しました。李氏は、サムスングループ内の企業合併の際、政府の後押しを期待し、崔被告側におよそ42億円の賄賂を贈った疑いが持たれています。特別検察官の捜査チームがきのう逮捕状を請求したことを受け、ソウル中央地裁は逮捕の妥当性を審査していましたが、先ほど逮捕状請求を棄却しました。すでに検察がサムスン電子の家宅捜索を行っていることなどから、逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断したもようです。捜査チームは今後、朴大統領の収賄容疑での立件を目指して捜査を継続し、李氏を在宅起訴する方針です。

原子力規制委員会 玄海原発3・4号機 審査合格

原子力規制委員会はきのう、佐賀県にある九州電力玄海原子力発電所3・4号機について、再稼働に必要な新しい規制基準を満たしているとする「審査書」を全会一致で正式決定しました。審査合格は、合わせて5つの原発で、10基となりました。九州電力は、夏までの再稼働を目指していますが、地元の同意など手続きが必要で、一年程度かかる可能性もあります。

原子力規制委員会はきのう、佐賀県にある九州電力玄海原子力発電所3・4号機について、再稼働に必要な新しい規制基準を満たしているとする「審査書」を全会一致で正式決定しました。審査合格は、合わせて5つの原発で、10基となりました。九州電力は、夏までの再稼働を目指していますが、地元の同意など手続きが必要で、一年程度かかる可能性もあります。

■【コメンテーター】ドイツ証券/小川和宏氏

・FRBイエレン議長発言

--FRBイエレン議長の発言を受けて、マーケットは動いています。為替も動いていますし、金利も上昇しています。

「昨日ベージュブックが出たんですが、その時はほとんど相場の反応はなかったんですが、そのあと今回の記者会見ということで、一応FOMCのメンバーのメインストリームのしかも一番ハトな人から2019年までに3回と言われると、さすがに相場は反応するかなと・・・。この見立てがトランプの政策をある程度織り込んで出てきているものなのかどうかというところが、よりちょっと注意したいところですかね。」

--もともと景気が回復しているところを受けての発言であったとすれば、トランプ氏でもっと加熱すれば、もっと強い利上げの・・・

「そういう可能性も出てくるかなと・・・。」

・今日の経済視点 「 Deal Maker 」

「トランプ自身が、俺はこれまでビジネスマンとして成功してきた、『 Deal Maker 』だ、と言い続けている。いろんな約定・契約を結んできていると・・・。基本的に高い球を投げて譲歩を引き出すという、おそらくそういう戦術なんですけれども、今回やらなきゃいけないことが政治家として出てきているんですけれども、さっき申し上げたオバマケアの見直し、戦略的通商政策、総合税制改革とか、インフラ投資、こういったものをどういった形で決めていけるのか、ということですかね。」

--一部報道で、就任初日に4~5の分野で大統領令を発令する方針を決めたというふうに報じられています。トランプ氏が高い優先事項とする課題が含まれると言い、重要政策が発表されるかもしれないことで、一部報道ですからわかりませんけれども、そういう見立てがあります。優先事項というと、オバマケアというのはやはりトランプは相当注目しているんですね。

「かなりツイッターでも言っていますけれども、これが割高なものになっているということで、もっとベターなものにすると言っている。まずこれが一番最初に出てくるのではないか。」

--少し失速気味ですけれども、株価はそれでも高値圏ですよね。

--少し失速気味ですけれども、株価はそれでも高値圏ですよね。

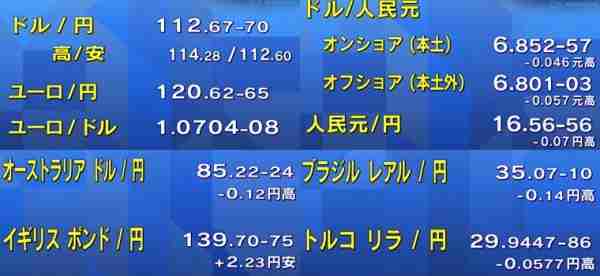

またドル上昇の主な要因となった米国債利回りを見ましても、売り越しポジションは依然高い水準を維持しています。このドルと米国債のポジション状況を合わせて鑑みますと、基本的にはトランプ新政権による財政拡張への期待が根強い状況と整理できます。大統領就任式や一般教書演説において、経済政策や通貨政策への具体的な言及を待つ間は、ドル円は112円近辺をボトムに堅調に推移すると考えています。マーケットの期待に沿う形で政策が実行もしくは打ち出された場合には、ドル円が再び120円台の大台を目指して上値を伸ばす展開を引き続き視野に入れておきたいところです。

またドル上昇の主な要因となった米国債利回りを見ましても、売り越しポジションは依然高い水準を維持しています。このドルと米国債のポジション状況を合わせて鑑みますと、基本的にはトランプ新政権による財政拡張への期待が根強い状況と整理できます。大統領就任式や一般教書演説において、経済政策や通貨政策への具体的な言及を待つ間は、ドル円は112円近辺をボトムに堅調に推移すると考えています。マーケットの期待に沿う形で政策が実行もしくは打ち出された場合には、ドル円が再び120円台の大台を目指して上値を伸ばす展開を引き続き視野に入れておきたいところです。

(フリップ1:上位上昇5業種の絶対リターン)

(フリップ1:上位上昇5業種の絶対リターン)

--アメリカの金利、歴史は繰り返すということなんですけれども、現状で言いますと、アメリカ大統領選後、金利は急上昇してきましたけれども、一旦少し落ち着いて少し下落に転じていますね。

--アメリカの金利、歴史は繰り返すということなんですけれども、現状で言いますと、アメリカ大統領選後、金利は急上昇してきましたけれども、一旦少し落ち着いて少し下落に転じていますね。 (フリップ2:米国10年金利、年初は低下傾向)

(フリップ2:米国10年金利、年初は低下傾向) (フリップ3:米金利、いつ上昇?)

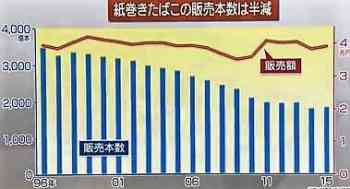

(フリップ3:米金利、いつ上昇?) いま、日本のたばこ市場に革新が起きています。紙巻きたばこの販売額は4兆円規模を維持する一方、販売本数は1,833億本とピーク時からほぼ半減しています。規制強化や健康志向の高まりで落ち込む需要を値上げでカバーする状況が続いているわけですが、ここにきて「加熱式たばこ」と呼ばれる次世代のたばこが急速に普及しています。拡大する新市場を巡り、日米欧のたばこメーカーの競争が激しくなっています。

いま、日本のたばこ市場に革新が起きています。紙巻きたばこの販売額は4兆円規模を維持する一方、販売本数は1,833億本とピーク時からほぼ半減しています。規制強化や健康志向の高まりで落ち込む需要を値上げでカバーする状況が続いているわけですが、ここにきて「加熱式たばこ」と呼ばれる次世代のたばこが急速に普及しています。拡大する新市場を巡り、日米欧のたばこメーカーの競争が激しくなっています。 専用器具にタバコの葉を入れ、電気で加熱、発生した蒸気を吸うことでニコチンを摂取する。副流煙や灰が出ず、匂いもないと話題になり、販売台数は200万台を突破、フィリップモリスは今年次世代たばこ市場に約1700億円を投資するほどの力の入れよう。

専用器具にタバコの葉を入れ、電気で加熱、発生した蒸気を吸うことでニコチンを摂取する。副流煙や灰が出ず、匂いもないと話題になり、販売台数は200万台を突破、フィリップモリスは今年次世代たばこ市場に約1700億円を投資するほどの力の入れよう。

「プルームテック」には電源スイッチはなく、吸う力にセンサーが反応、器具内の液体が蒸気化し、タバコの葉を通過する仕組みだ。現在「プルームテック」は福岡市とインターネットの限定販売だが、今年中に主要都市へ販売エリアを拡大するとしている。

「プルームテック」には電源スイッチはなく、吸う力にセンサーが反応、器具内の液体が蒸気化し、タバコの葉を通過する仕組みだ。現在「プルームテック」は福岡市とインターネットの限定販売だが、今年中に主要都市へ販売エリアを拡大するとしている。

--そして注目ポイントは「米10年債利回り」です。

--そして注目ポイントは「米10年債利回り」です。

--予想レンジは18900~19200円です。

--予想レンジは18900~19200円です。 --注目ポイントは「アナリスト予想のコンセンサス」です。

--注目ポイントは「アナリスト予想のコンセンサス」です。 --ではそこ(フリップ2の最下段)をベースに考えていきましょう。

--ではそこ(フリップ2の最下段)をベースに考えていきましょう。 --そして大きな転換点として今言われているのは債権市場ですね。

--そして大きな転換点として今言われているのは債権市場ですね。 (フリップ2:米金利低下の時代は終わり?)

(フリップ2:米金利低下の時代は終わり?) 「そうですね。バブルというと、バブル崩壊というのは簡単に言ってしまうと、バリュエーションの急拡大と、その収縮のプロセスだということだと思うんですね。ここに80年代からもう40年近くの日本株のリターンの推移(1行目:総リターン)を出していますけれども、80年代は強烈な高いリターンですけれども、一転して90年代に入るとマイナスになってきている。この間ざっくりならしてみると、日本株のリターンというのは5%ぐらいだったわけですけれども、ただこの5%のリターンの内訳に、バリュエーション(2行目:RBRの変化率)というのは全く寄与していないんですよね。結局高くなったものはまた調整されるということなので、PBRの上昇というのは一時的に株価を押し上げるけれども、すごく長期ではバリュエーションというの結局、効果なし。一番の株のリターンの源泉というのは何かというと、やはり純資産の成長(3行目)であるとか、配当(4行目)であるとか、結局これは企業が稼ぐ力なんですね。企業が稼いだものを株主に配当で分配する。残ったものは内部留保で自己資本を成長させていく。これをファンダメンタル・リターンと言いますけれども、長期で見るとやはりバリュエーションより、ファンダメンタル・リターンがいかに大切かということです。ただこのバブルとバブル崩壊の30年のプロセスを経て、2010年以降は実はバリュエーションが安定する中で、ファンダメンタル・リターンがまた高まってきている。特に配当は過去にないくらいに高まっています。こういうのはやはりコーポレートガバナンスの意識が強まったこととかいろんなことが関係しているんだと思うんですよね。バリュエーションの上昇を伴わなくても、非常にファンダメンタル・リターンの高さで相応に良いリターンが達成できている。だから平成30年が終わるとともに、僕は平成時代というのはバブル清算の30年と言ったけれども、実際は3分の2が精算で、最後の10年は極めて健全なマーケットに戻ってきているんじゃないかな。このままこういった時代が終わっていくんじゃないかなと思いますね。」

「そうですね。バブルというと、バブル崩壊というのは簡単に言ってしまうと、バリュエーションの急拡大と、その収縮のプロセスだということだと思うんですね。ここに80年代からもう40年近くの日本株のリターンの推移(1行目:総リターン)を出していますけれども、80年代は強烈な高いリターンですけれども、一転して90年代に入るとマイナスになってきている。この間ざっくりならしてみると、日本株のリターンというのは5%ぐらいだったわけですけれども、ただこの5%のリターンの内訳に、バリュエーション(2行目:RBRの変化率)というのは全く寄与していないんですよね。結局高くなったものはまた調整されるということなので、PBRの上昇というのは一時的に株価を押し上げるけれども、すごく長期ではバリュエーションというの結局、効果なし。一番の株のリターンの源泉というのは何かというと、やはり純資産の成長(3行目)であるとか、配当(4行目)であるとか、結局これは企業が稼ぐ力なんですね。企業が稼いだものを株主に配当で分配する。残ったものは内部留保で自己資本を成長させていく。これをファンダメンタル・リターンと言いますけれども、長期で見るとやはりバリュエーションより、ファンダメンタル・リターンがいかに大切かということです。ただこのバブルとバブル崩壊の30年のプロセスを経て、2010年以降は実はバリュエーションが安定する中で、ファンダメンタル・リターンがまた高まってきている。特に配当は過去にないくらいに高まっています。こういうのはやはりコーポレートガバナンスの意識が強まったこととかいろんなことが関係しているんだと思うんですよね。バリュエーションの上昇を伴わなくても、非常にファンダメンタル・リターンの高さで相応に良いリターンが達成できている。だから平成30年が終わるとともに、僕は平成時代というのはバブル清算の30年と言ったけれども、実際は3分の2が精算で、最後の10年は極めて健全なマーケットに戻ってきているんじゃないかな。このままこういった時代が終わっていくんじゃないかなと思いますね。」

--注目ポイントは「日柄調整は進展」です。

--注目ポイントは「日柄調整は進展」です。 ブラジルのGDP成長率は15年の-3.8%に続き、去年は-3.5%と深刻な景気後退が続いていますが、金利の急低下に加え、レアル安が支えとなり、景気回復の兆しが見えつつある。サンパウロ市では新市長が市政の大改革に取り組んでいて、その改革が成功した場合、19年以降の国政を左右するかもしれないと言います。解説は大和証券の横路史生氏。

ブラジルのGDP成長率は15年の-3.8%に続き、去年は-3.5%と深刻な景気後退が続いていますが、金利の急低下に加え、レアル安が支えとなり、景気回復の兆しが見えつつある。サンパウロ市では新市長が市政の大改革に取り組んでいて、その改革が成功した場合、19年以降の国政を左右するかもしれないと言います。解説は大和証券の横路史生氏。

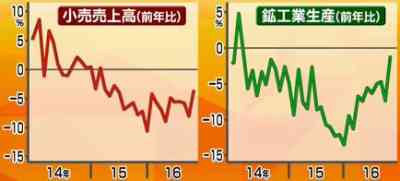

(フリップ2:小売売上高、鉱工業生産)

(フリップ2:小売売上高、鉱工業生産)

(フリップ1:ビッグデータ活用、具体的には)

(フリップ1:ビッグデータ活用、具体的には) (フリップ2:統計改革、民間データ利用の課題)

(フリップ2:統計改革、民間データ利用の課題) (フリップ3:衛星写真)

(フリップ3:衛星写真) (フリップ4:関東地方の衛星写真)

(フリップ4:関東地方の衛星写真)

そうですね。12月輸入物価(前月比)は全体0.4%増、そのうち石油が7.9%増で全体を押し上げています。

そうですね。12月輸入物価(前月比)は全体0.4%増、そのうち石油が7.9%増で全体を押し上げています。 --実はナスダックは今年に入って初めてのマイナス、ここまで好調だったんですね。これは何か理由はあるんですか。

--実はナスダックは今年に入って初めてのマイナス、ここまで好調だったんですね。これは何か理由はあるんですか。

これはアメリカの労働市場におきまして、生産性が伸び悩んでいる点が一つのポイントなんですね。戦友の雇用統計でも見られましたように、雇用状況が改善し、賃金の上昇がみられている中で、今後アメリカ企業は生産性を高めるべく、設備投資を行う必要性が高まってきます。その生産性の向上にはハイテクの力が欠かせなくなるという話なんですね。賃金が安い環境では、企業がただ人員を増やすことも可能ですが、今後は少ない人数で、どう仕事の効率を高めていくかというところが重要なカギとなっていきます。

これはアメリカの労働市場におきまして、生産性が伸び悩んでいる点が一つのポイントなんですね。戦友の雇用統計でも見られましたように、雇用状況が改善し、賃金の上昇がみられている中で、今後アメリカ企業は生産性を高めるべく、設備投資を行う必要性が高まってきます。その生産性の向上にはハイテクの力が欠かせなくなるという話なんですね。賃金が安い環境では、企業がただ人員を増やすことも可能ですが、今後は少ない人数で、どう仕事の効率を高めていくかというところが重要なカギとなっていきます。 (フリップ1:15年ぶりの高水準)

(フリップ1:15年ぶりの高水準) 引き続きトランプ次期政権の政策発表待ちです。来週の大統領就任式を経て、一般教書演説に向けて財政政策に対する期待感が再び高まるかどうかに注目です。財政政策より保護貿易主義に政策の主眼が置かれると、これまでドル高を支えてきた株価にも影響が出始めます。

引き続きトランプ次期政権の政策発表待ちです。来週の大統領就任式を経て、一般教書演説に向けて財政政策に対する期待感が再び高まるかどうかに注目です。財政政策より保護貿易主義に政策の主眼が置かれると、これまでドル高を支えてきた株価にも影響が出始めます。

(フリップ:地政学的リスクに注意)

(フリップ:地政学的リスクに注意) (フリップ1:典型的な「リスクオンモード」)

(フリップ1:典型的な「リスクオンモード」) (フリップ2:日米貿易摩擦で日本株調整)

(フリップ2:日米貿易摩擦で日本株調整)

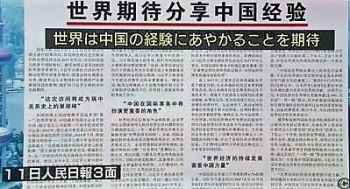

習近平主席が17日からスイス東部のダボスで開かれる世界経済フォーラム(ダボス会議)に中国国家主席として初めて出席することが発表された。中国メディアでも大きく取り上げられていて、11日付の人民日報の3面の見出しには「世界は中国の経験にあやかることを期待」と習近平国家主席に出席は今回の目玉であり、世界は中国に期待しているという論調が占めている。

習近平主席が17日からスイス東部のダボスで開かれる世界経済フォーラム(ダボス会議)に中国国家主席として初めて出席することが発表された。中国メディアでも大きく取り上げられていて、11日付の人民日報の3面の見出しには「世界は中国の経験にあやかることを期待」と習近平国家主席に出席は今回の目玉であり、世界は中国に期待しているという論調が占めている。 (フリップ2:2800万台超で過去最高を更新)

(フリップ2:2800万台超で過去最高を更新) 今後の消費拡大に向け、政府は2020年までに取引額を現在の約30兆元から40兆元(約660兆円)、小売総額は現在の4兆元から10兆元(約165兆円)、就業者数を5000万人との目標を掲げた。

今後の消費拡大に向け、政府は2020年までに取引額を現在の約30兆元から40兆元(約660兆円)、小売総額は現在の4兆元から10兆元(約165兆円)、就業者数を5000万人との目標を掲げた。