■マーケット

NYダウ反発 98ドル高

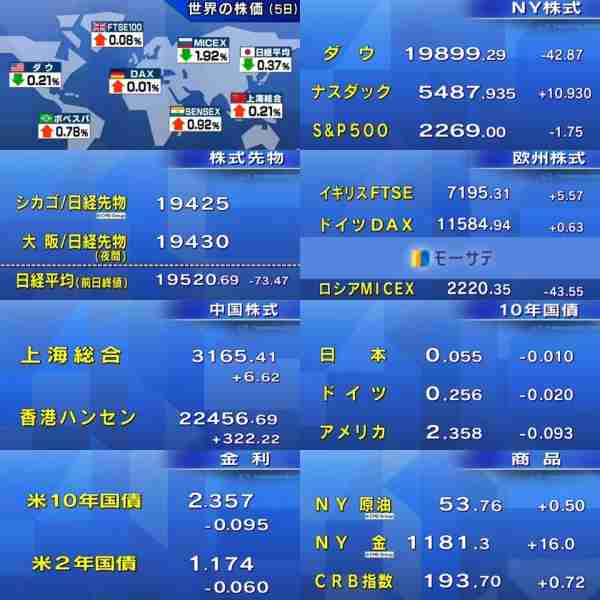

去年12月半ばからこう着状態が続き2万ドル達成も近くて遠いダウ平均。きょうのイベントをきっかけにしたいところでした。アメリカに雇用を取り戻す事などは強調したものの、市場が望んでいた減税や財政政策についての具体的な言及はなく、株価も一時マイナス圏に転じるなど記者会見を受け振れ幅が大きくなりました。ただ原油価格が52ドル台を回復した事は好材料で引けかけには若干値を戻しています。ダウは3日ぶりの反発98ドル高、1万9,954ドル。ナスダックが7日続伸、高値更新11ポイント上昇の5,563。S&P500が6ポイントプラスの2,275でした。

去年12月半ばからこう着状態が続き2万ドル達成も近くて遠いダウ平均。きょうのイベントをきっかけにしたいところでした。アメリカに雇用を取り戻す事などは強調したものの、市場が望んでいた減税や財政政策についての具体的な言及はなく、株価も一時マイナス圏に転じるなど記者会見を受け振れ幅が大きくなりました。ただ原油価格が52ドル台を回復した事は好材料で引けかけには若干値を戻しています。ダウは3日ぶりの反発98ドル高、1万9,954ドル。ナスダックが7日続伸、高値更新11ポイント上昇の5,563。S&P500が6ポイントプラスの2,275でした。

【NY証券取引所中継】トランプ会見 マーケットの反応は?

解説はマキシム・グループの久野誠太郎氏

--結局なんか上下してますね

本日のトランプ会見ではマーケットが期待していました財政政策や税制改革に関する内容が示されなかったことで、会見前に買われていた水準から株式・ドルともに値を下げることになりました。しかし午後には買い戻される動きから、日中の下げ幅を縮めて推移しています。

--本当にトランプ氏の会見は市場的には少し拍子抜けの面もありましたね。

そうですね。医薬品業界を批判しまして、薬品価格に競争を持ち込むと発言したことで、ヘルスケア関連が急落し、相場の下げを主導しました。またトランプラリーの恩恵を受けている金融関連も、期待外れから一時マイナスへ。そしてF35戦闘機のコストに言及し、ロッキード・マーチンが下落。一方でサイバー攻撃への防御の必要性から、サイバー・セキュリティー関連が上昇しています。

--株価全体の先行きに対するヒント探しは続きそうですね。

トランプ経済政策の詳細につきましては、20日の就任式以降に持ち越されそうになります。これまでのトランプラリーを受けた持ち高調整の動きからセクターローテーションによるハイテク関連への資金シフトが続きそうです。また今週銀行決算から始まります10-12月期の企業決算の注目度がなおさら高まりそうです。

【NY証券取引所中継】米 家電ショーでIoTが身近に

解説はマキシム・グループの久野誠太郎氏

解説はマキシム・グループの久野誠太郎氏

--IoT(Internet of things)のさらなる普及への道筋が見えてきたようですね。

先週に開催されていたラスベガスの家電ショーでは、今後の消費者向けIoT製品の中で大きなトレンドとなってくるものがはっきりしてきたと言えそうです。ポイントはAI(人工知能)の進歩です。これまでIoTはスマホなどでの操作が主流で、実は手でスイッチを入れるほうが簡単な場合もありましたが、AIを使った音声認識機能の発展で、より身近なものとなってきそうです。

--これは開発競争も激しくなっているみたいですね。

--これは開発競争も激しくなっているみたいですね。(フリップ1:11年以降で140社近くの買収)

ある調査会社によりますと、2011年以降で140社近いAI技術の新興企業が買収されるなど、アルファベットやマイクロソフトなど、大手ハイテク企業が競合しています。

ある調査会社によりますと、2011年以降で140社近いAI技術の新興企業が買収されるなど、アルファベットやマイクロソフトなど、大手ハイテク企業が競合しています。

(フリップ2:AIの市場規模は右肩上がり)

(フリップ2:AIの市場規模は右肩上がり)別の調査会社はAIの市場規模は年率58%成長で、2025年には368億ドルになるとの見通しを示しいます。

--そんな中で注目の企業はどこなんでしょうか。

アマゾンが頭一つリードしている言えます。アマゾンの音声認識機能アレックスアーを搭載したエコーは、この年末商戦での売り上げが前年比9倍以上となりました。今回の家電ショーではそのアレックスアーを利用する製品が多く発表され、例えば家電のワールプールは洗濯機や冷蔵庫などでアレックスアーを活用。またフォードはエンジンやドアロック、ナビゲーションなどをアレックスアーで操作できるようにしました。アマゾンのアレックスアーが、消費者IoT製品のオペレーティングシステムにおいて、事実上の標準規格になる可能性もありそうです。

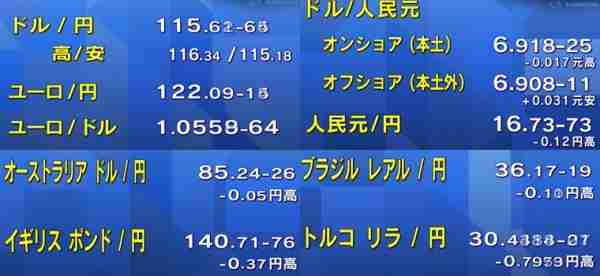

【為替見通し】注目ポイントは「安定化する米金利」

解説はシティグループ証券の高島修氏

解説はシティグループ証券の高島修氏

--NY市場、トランプ氏の会見への反応はいかがだったでしょうか。

昨日の東京タイムはオバマ大統領が大統領としての最後の演説を行ったんですが、それはほとんど材料視されず、ドル円は116円台でじり高という感じだったんですね。ところがトランプ次期大統領の会見が始まったとたんドスンと114円台ということで、やはり保護主義化の動きに警戒感が高まっているんだと思いますね。

--今日の予想レンジが、114.80~116.00円です。

NY時間の今晩、東京時間でいうと明日の午前9時、FRBのイエレン議長の講演が予定されていまして、それ以外にもFRB高官が何人か今日話すんですね。そういった中、基本的にはドル円の上値は重いんじゃないかなというふうに考えています。

--注目ポイントは「安定化する米金利」です。

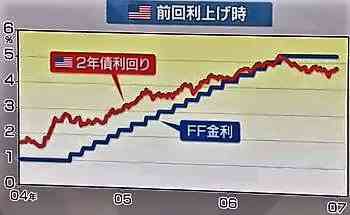

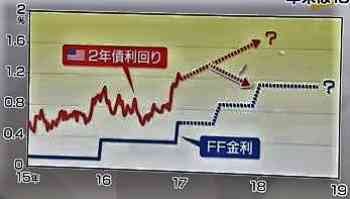

(フリップ1:米国実施質金利低下でドル安へ)

(フリップ1:米国実施質金利低下でドル安へ)特に重要なのが米債市場における期待インフレ率と金利動向の関係だと思うんですね。アメリカの10年金利を見ますと、12月の半ばに2.6%にワンタッチした後、緩やかに低下を始めました。この間、期待インフレ率は高どまっていまして、その中で名目金利の上昇が止まっているんですね。その結果、両者の差である実質金利が低下するようになってきています。

--通常は実質金利の低下というのはドル安要因となりますね。それはどうなんでしょうか。

基本的には10年金利は2.6%で一旦、天井を付けたと思っていますので、原油が底堅い間は期待インフレ率はあまり下がらない。そうすると実質金利は低下しやすくてドルは値を崩しやすい。向こう1ヵ月間くらいだと112~113円ぐらいはあるのかなと考えています。

【日本株見通し】注目ポイントは「裁定買い残の増加」

解説はみずほ証券の三浦豊氏

--今日の予想レンジは、19200円~19400円です。

記者会見の中で貿易不均衡への言及というところもありましたので、やはり為替のほうが上値が結構重いというところだと思います。ドル円がちょっと上値を抑えられるというところだと思います。ただ米株が上昇しておりますので、今晩の米株にらみというところの動きになるんじゃないかなというふうに思います。

--注目ポイントは「裁定買い残の増加」です。

(フリップ1:日経平均上昇は裁定買いがけん引?)

昨年11月以降のトランプラリーで、裁定買いが大きく寄与していたというところで、裁定買い残の動向に注目しているんですけれども、裁定買い残は大発会に13億株まで上昇しているんですが、当面は昨年3月と同水準の16億株程度といったあたりが当面のピーク水準かなというふうに考えています。先週末で12億株弱というところですので、増加余地が残っていますから、日経平均は裁定買いで上昇する場面も見られるというところなんですけれども、買いが16億株を超えますと日経平均の上値もちょっと抑えられそうかなと思いますね。

昨年11月以降のトランプラリーで、裁定買いが大きく寄与していたというところで、裁定買い残の動向に注目しているんですけれども、裁定買い残は大発会に13億株まで上昇しているんですが、当面は昨年3月と同水準の16億株程度といったあたりが当面のピーク水準かなというふうに考えています。先週末で12億株弱というところですので、増加余地が残っていますから、日経平均は裁定買いで上昇する場面も見られるというところなんですけれども、買いが16億株を超えますと日経平均の上値もちょっと抑えられそうかなと思いますね。

昨年11月以降のトランプラリーで、裁定買いが大きく寄与していたというところで、裁定買い残の動向に注目しているんですけれども、裁定買い残は大発会に13億株まで上昇しているんですが、当面は昨年3月と同水準の16億株程度といったあたりが当面のピーク水準かなというふうに考えています。先週末で12億株弱というところですので、増加余地が残っていますから、日経平均は裁定買いで上昇する場面も見られるというところなんですけれども、買いが16億株を超えますと日経平均の上値もちょっと抑えられそうかなと思いますね。

昨年11月以降のトランプラリーで、裁定買いが大きく寄与していたというところで、裁定買い残の動向に注目しているんですけれども、裁定買い残は大発会に13億株まで上昇しているんですが、当面は昨年3月と同水準の16億株程度といったあたりが当面のピーク水準かなというふうに考えています。先週末で12億株弱というところですので、増加余地が残っていますから、日経平均は裁定買いで上昇する場面も見られるというところなんですけれども、買いが16億株を超えますと日経平均の上値もちょっと抑えられそうかなと思いますね。--裁定解消の売りが出てくるタイミングというのはどういうふうに見極めればいいんでしょうか。

(フリップ2:25日線下回ると裁定買い解消?)

(フリップ2:25日線下回ると裁定買い解消?)足下で7日以上増えていますので、裁定解消が出る場面もあるんですが、そういったところは、例えば、NYダウが25日線を下回りまして、ドル円も今のところ115円を下回る状態になりますと、先物が売られまして、裁定解消売りで日経平均は予想外に下落るという動きになりそうです。ですから今後、日経平均は裁定売買でかなり乱高下しやすくなっているというふうに考えてます。

■【プロの眼】トランプ氏のレパトリ減税で今年はドル安?

アメリカのトランプ次期大統領が掲げる経済政策の1つレパトリ減税。過去には2005年のブッシュ政権下で導入し大幅なドル買いへと導いたが、果たして今回は。シティグループ証券/高島修氏が解説する。

--今後1年間、今年は、という点で見ると、「レパトリ減税で今年はドル安のほうに行くのか」、という話なんですが、以前トランプ氏勝利でドル高と予想されていましたよね。

このレパトリ減税もその1つの理由だったんですが、レパトリ減税というのはアメリカ企業が国外に置きっぱなしにしている収益をアメリカに戻したときに軽減税率を適用するというものなんですね。実は2005年にブッシュ政権のもとで1度実施されたことがありまして、その時はドル円は101円台から121円台まで上昇したんですね。ですから今回も基本的にはドル高要因だと考えていまして、来年には2015年高値の125円を突破することもあり得るんじゃないかとというふうに考えています。

--ではブッシュ政権のレパトリ減税でどのくらいの規模のお金が戻ったのかということを見ていきます。こちらのグラフは「米企業の海外再投資収益(海外留保利益)」ですね。

(フリップ1:レパトリ減税の効果は?)

(フリップ1:レパトリ減税の効果は?)ちょっと分かりにくいんですが、実は海外留保利益に関する正確な統計というのはないんですね。ただ米企業が国外で稼いだ利益のうち、そのまま海外で保有しているものを「海外再投資収益」というふうに呼びます。ずーっと増えてきていて、2005年の時には約1兆ドル(100億円ぐらい)あった。その3割がアメリカに戻って、そのうちの2割がユーロ・円からドルに転換されたといわれますから、だいたい600億ドルということですね。現在、海外留保利益はだいたい3兆ドルぐらい、当時の3倍と言われていますから、単純計算だと1800億ドルぐらいのドル買いが発生することになってきます。

--ということは、ドル買いということは、今年、ドル高になるというふうに見ればいいんじゃないですか。

そうですね、ただ他の経済政策もそうだと思いますが、立法手続きにある程度時間がかかりますから、このレパトリ減税もその実施期間の大半は2018年にずれ込んでくると思われます。その時は、これはリスクシナリオではあるんですが、ひょっとしたらドル円は130円が見えることもあるかもしれないと思う。ただ今年2017年はどうかというと、短期的にはむしろドル安的に作用する可能性があると思う。と言いますのは、アメリカ企業の経営者の多くは、来年減税になるのであれば、今年は海外からアメリカに戻す収益の額を例年より減らそうと考えますね。あまり慌てて戻してしまうと、株主訴訟とかになってしまうかもしれませんし・・・。つまり今年はアメリカ企業によるドル買いは例年より減る可能性があるということです。

(フリップ2:レパトリ減税でドル高?ドル安?)

(フリップ2:レパトリ減税でドル高?ドル安?)--まとめてみましょう。そうするとレパトリ減税でどうなるかというと、今年は少なくなるだろう。逆に18年に一気に増えていって、いわゆる財政刺激も来年のほうが大きいと・・・。

今年はむしろ今回のアメリカの金利の上昇とドル高の悪影響で、アメリカ経済がスローダウンする懸念が出てくると思うんですね。

--となると17年はどのくらいのレンジか。

110円ぐらいを向こう半年間ぐらいで試す可能性があるんじゃないかと思いますね。

--一方で先ほど仰ったように、18年はこのレパトリ減税の効果が大きく出てくるので130円も・・・と仰っているんですね。

そうですね。125円突破で、130円が見えるかどうかというところじゃないかなと考えています。

■【ワードバンク】AI投資

様々な業界で広がりを見せるAI(人工知能)技術の活用ですが、株の超高速取引を始め、株価の予想や株式売買システムの開発に取り組む動きなど、その波は投資の世界にも押し寄せています。新たなトレンドとして注目される「AI投資」が広がることで市場環境はどう変化していくのでしょうか。

人工知能を使った投資でである。NYの中継でも先ほど話題に出ていたが、AIというと、自動車の自動運転技術や世界最高峰の囲碁棋士を任すなど、注目の技術になっている。

マーケットで活用されるAI

マーケットで活用されるAI・ 株の超高速取引

・ 株価予想

・ 売買システム

マーケットではAIを使った株の超高速取り引き、予想、売買システムの開発などに取り組む動きが急速に広まっている。最近では経済指標やSNSなどを通じた多種多様なビッグデータを利用したAI投資も始まっている。その現場を取材した。

マグネマックス・キャピタル・マネジメント(大阪市)では去年12月からヤフーのビッグデータを活用したAIによる投資の運用助言を始めている。

《マグネマックス・キャピタル・マネジメント/東高広執行役員》

「ヤフーファイナンスにたくさんのニュースが流れていて、その中のテキストデータを言葉として一つ一つ分解するような処理が行われている。」

「ヤフーファイナンスにたくさんのニュースが流れていて、その中のテキストデータを言葉として一つ一つ分解するような処理が行われている。」

ニュース以外にも企業に関わるあらゆるテキストデータを単語に分解する。その他の語の中から、株価に影響するような言葉をAIが見つけ、独自に分析し、株式投資に利用するという。さらに・・・。

《東高広執行役員》 「ヤフーが持つあらゆるデータを組み合わせた後に、総合的な判断から銘柄を1つ1つ選んでいく。その1例として投資助言書を日々出している。その中には当然のことながら、銘柄名・売り買いといった売買の方向性、枚数、買い方の支持に至るまでAIが判断して指示書として毎日配信される。」

このAIによる投資助言を参考に、運用会社は銘柄を選びファンドを作っていくという。サービス開始から3週間ほどだが、AIの助言を基に作られたファンド「Yjamプラス!」の運用資産額は100億円を超えた。

《マグネマックス・キャピタル・マネジメント/岡田勝彦CEO》

「いくら有能なファンドマネージャーでも、見れる範囲というのは限られている。上場銘柄は約4000社あるが、全てについて情報取得・選択できているかというとそうではない。それをアルコリズムを実装して機械にやらせようというのがAI投資の方向性です。ですので劇的に何かが変わるというよりも、AIにファンドマネジャーがだんだん代替されていくという世界に今後なっていくと思う。」

「いくら有能なファンドマネージャーでも、見れる範囲というのは限られている。上場銘柄は約4000社あるが、全てについて情報取得・選択できているかというとそうではない。それをアルコリズムを実装して機械にやらせようというのがAI投資の方向性です。ですので劇的に何かが変わるというよりも、AIにファンドマネジャーがだんだん代替されていくという世界に今後なっていくと思う。」

--でもAI狙い通りの成績・パフォーマンスを出せるかどうかが重要ですね。

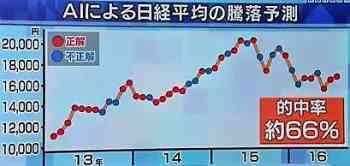

取材したAI投資サービスはまだ始まったばかりで、運用成績のデータというのはなかったんですが、日経平均の騰落予想をしたデータがあります。これは三菱UFJモルガンスタンレー証券の瀬之口潤輔氏がAIを使って予測をしているんですけれども、まず予測の材料となるものが・・・

《AIによる日経平均の騰落予測》

・ 国内外の31種の経済指標を利用

(ISM製造業景気指数・景気ウォッチャー調査など)

・ 過去150ヵ月の市場データで学習

・ 国内外の31種の経済指標を利用

(ISM製造業景気指数・景気ウォッチャー調査など)

・ 過去150ヵ月の市場データで学習

これらをもとに前の月よりも上昇するか、下落するかを予想クした結果、(赤丸)が予測が当たった部分、(青丸)が間違えた部分です。2013年1月~去年の8月までトータルの的中率の結果は66%でした。このようにいろいろなデータから投資判断をするAI。今後どうなっていくか、専門家は・・・。

これらをもとに前の月よりも上昇するか、下落するかを予想クした結果、(赤丸)が予測が当たった部分、(青丸)が間違えた部分です。2013年1月~去年の8月までトータルの的中率の結果は66%でした。このようにいろいろなデータから投資判断をするAI。今後どうなっていくか、専門家は・・・。《インベストラスト/福永博之氏》

「人間の行き届かない部分をカバーしてくれる心強いものになってくれるが、一方で使い方を誤ると行き過ぎたり思いもよらない動きをすることが考えられるので、その辺りは人間がきちんとコントロールをしていく必要があると思う。それが今後マーケットなり個人投資家や運用関係者が普通に使い、広がっていくポイントになる。」

「人間の行き届かない部分をカバーしてくれる心強いものになってくれるが、一方で使い方を誤ると行き過ぎたり思いもよらない動きをすることが考えられるので、その辺りは人間がきちんとコントロールをしていく必要があると思う。それが今後マーケットなり個人投資家や運用関係者が普通に使い、広がっていくポイントになる。」

今年はAI投資元年になるかもしれない。

■日経朝特急

インターバル制、導入機運

退社から出社まで一定時間を空けるインターバル制度を導入する企業が増えている。KDDIなどに続き、三井住友信託銀行が去年12月から導入したほか、ユニチャームやいなげやも今年から導入する。制度が義務化されているヨーロッパに比べ日本での取り組みは遅れている。長時間労働の是正が経営の重要課題になる中、政府も制度の普及を後押しする考えで、今後、追随する企業が増えそうだ。

退社から出社まで一定時間を空けるインターバル制度を導入する企業が増えている。KDDIなどに続き、三井住友信託銀行が去年12月から導入したほか、ユニチャームやいなげやも今年から導入する。制度が義務化されているヨーロッパに比べ日本での取り組みは遅れている。長時間労働の是正が経営の重要課題になる中、政府も制度の普及を後押しする考えで、今後、追随する企業が増えそうだ。

景気一致指数、1.6ポイント上昇

景気の現状を示す一致指数は前月から1.6ポイント上昇した。内閣府発表「11月の景気動向指数」によると一致指数は115.1と3ヵ月連続で上昇。自動車などの生産や小売指数が改善した。また内閣府は一致指数の動きから見た基調判断を「改善を示している」に据え置いた。一方、数ヵ月先の景気を示す先行指数は1.9ポイント上昇している。

景気の現状を示す一致指数は前月から1.6ポイント上昇した。内閣府発表「11月の景気動向指数」によると一致指数は115.1と3ヵ月連続で上昇。自動車などの生産や小売指数が改善した。また内閣府は一致指数の動きから見た基調判断を「改善を示している」に据え置いた。一方、数ヵ月先の景気を示す先行指数は1.9ポイント上昇している。

銀行預金、伸び最高

全国銀行協会は、手形と小切手を除いた実質預金が、去年12月末に1年前比6.1%増え、過去最高の伸びになったと発表した。大企業などがマイナス金利に陥った国債を持てなくなり、手元資金を預金に滞留させているのが主因とみられる。一方で地方では預金が流出していて、預金の都市集中が鮮明になっている。

全国銀行協会は、手形と小切手を除いた実質預金が、去年12月末に1年前比6.1%増え、過去最高の伸びになったと発表した。大企業などがマイナス金利に陥った国債を持てなくなり、手元資金を預金に滞留させているのが主因とみられる。一方で地方では預金が流出していて、預金の都市集中が鮮明になっている。

■日刊モーサテジャーナル

オバマ大統領、最後の演説

各紙が写真付きで大きく報じているのは、10日にオバマ大統領が地元シカゴで行った任期最後の演説について。

USAトゥディは「立派な大統領が感謝の気持ちでサヨナラを述べた」との見出し。オバマ大統領の人気の根強さが伺える。

またウォールストリートジャーナルはさよなら演説のテレビ放映時間の長さを紹介。ブッシュ前大統領が13分7秒、クリントン元大統領が7分23秒と短い演説だったのに対し、オバマ大統領は49分55秒と歴代大統領の中でも長かったと紹介している。オバマ大統領の演説は分断したアメリカの統一を呼びかけたものだったと総轄。ただオバマ大統領がトランプ次期大統領について言及したのは、最大限円滑な政権移行を実現させるとトランプ氏と約束したと述べた1回のみで、2人の距離感を感じる内容だったと分析している。

各紙が写真付きで大きく報じているのは、10日にオバマ大統領が地元シカゴで行った任期最後の演説について。

USAトゥディは「立派な大統領が感謝の気持ちでサヨナラを述べた」との見出し。オバマ大統領の人気の根強さが伺える。

またウォールストリートジャーナルはさよなら演説のテレビ放映時間の長さを紹介。ブッシュ前大統領が13分7秒、クリントン元大統領が7分23秒と短い演説だったのに対し、オバマ大統領は49分55秒と歴代大統領の中でも長かったと紹介している。オバマ大統領の演説は分断したアメリカの統一を呼びかけたものだったと総轄。ただオバマ大統領がトランプ次期大統領について言及したのは、最大限円滑な政権移行を実現させるとトランプ氏と約束したと述べた1回のみで、2人の距離感を感じる内容だったと分析している。

米国、子育て費用が増加、平均2700万円

米国では子育てにかかる費用が年々増加していて、2015年に産まれた子供を17歳まで育てるのに平均23万ドル(2700万円程度)かかるという。これはアメリカ農務省の報告で明らかになったもので、2015年の子育て費用は前年比3%増えた。特に保育・教育費の増加が目立っていて、アメリカで1年間フルタイムで保育施設に預けた場合、平均100万円以上かかるという。記事は、こうした子育て費用の増加傾向が、アメリカで出生率の低下につながっていて、2015年の出生率は過去最低水準まで低下したとしている。

米国では子育てにかかる費用が年々増加していて、2015年に産まれた子供を17歳まで育てるのに平均23万ドル(2700万円程度)かかるという。これはアメリカ農務省の報告で明らかになったもので、2015年の子育て費用は前年比3%増えた。特に保育・教育費の増加が目立っていて、アメリカで1年間フルタイムで保育施設に預けた場合、平均100万円以上かかるという。記事は、こうした子育て費用の増加傾向が、アメリカで出生率の低下につながっていて、2015年の出生率は過去最低水準まで低下したとしている。

サッカーW杯出場枠の拡大、欧米紙が苦言

FIFA国際サッカー連盟がサッカーW杯の出場枠を2026年から現在の32チームから48チームに増やすことを決定したことについて、フィナンシャルタイムズやワシントンポストは苦言を呈している。フィナンシャルタイムズは、出場枠の拡大によりFIFAは10億ドルに上る収入を新たに確保できるものの、スポーツの理由というより政治的な理由から決定したものだとの批判的見方を紹介。ワシントンポストも出場チーム1.5倍増による試合の質の低下を危惧している。また参加チームが増えることで、ワールドカップ開催に必要な資金やインフラ投資が増えることから、ワールドカップの開催に立候補する国が減る可能性があるほか、出場のハードルが下がることで、予選が盛り上がりに欠けてしまうかもしれず、記事は、拡大は必ずしも良いこととは言えないとしている。

FIFA国際サッカー連盟がサッカーW杯の出場枠を2026年から現在の32チームから48チームに増やすことを決定したことについて、フィナンシャルタイムズやワシントンポストは苦言を呈している。フィナンシャルタイムズは、出場枠の拡大によりFIFAは10億ドルに上る収入を新たに確保できるものの、スポーツの理由というより政治的な理由から決定したものだとの批判的見方を紹介。ワシントンポストも出場チーム1.5倍増による試合の質の低下を危惧している。また参加チームが増えることで、ワールドカップ開催に必要な資金やインフラ投資が増えることから、ワールドカップの開催に立候補する国が減る可能性があるほか、出場のハードルが下がることで、予選が盛り上がりに欠けてしまうかもしれず、記事は、拡大は必ずしも良いこととは言えないとしている。

■今日の予定

11月国際収支

12月景気ウォッチャー調査

決算(セブン&アイ・ファストリ)

ユーロ圏11月鉱工業生産

米12月財政収支

12月景気ウォッチャー調査

決算(セブン&アイ・ファストリ)

ユーロ圏11月鉱工業生産

米12月財政収支

■ニュース

トランプ次期大統領 「サイバー攻撃はロシアの仕業」

アメリカのトランプ次期大統領は11日、大統領選後初めてとなる記者会見を開き、「大統領選を狙ったサイバー攻撃はロシアの仕業だ」と述べました。(トランプ次期大統領)「ハッキングはロシアによるものだろう。しかし他の国によるハッキングも起きている」。トランプ次期大統領はこのように述べるとともに、「ロシアがトランプ氏に不利な情報を持っている」とのアメリカの一部メディアの報道について、「偽りのニュースだ」と厳しく批判しました。今回の記者会見は、トランプ氏自ら特定の報道機関の記者からの質問を拒絶するなど極めて異例な形で進められました。一方、記者会見が開かれたニューヨーク五番街のトランプタワーの前ではトランプ氏の政策に反発するデモ隊が抗議活動を展開し、現場が混乱する場面もありました。

アメリカのトランプ次期大統領は11日、大統領選後初めてとなる記者会見を開き、「大統領選を狙ったサイバー攻撃はロシアの仕業だ」と述べました。(トランプ次期大統領)「ハッキングはロシアによるものだろう。しかし他の国によるハッキングも起きている」。トランプ次期大統領はこのように述べるとともに、「ロシアがトランプ氏に不利な情報を持っている」とのアメリカの一部メディアの報道について、「偽りのニュースだ」と厳しく批判しました。今回の記者会見は、トランプ氏自ら特定の報道機関の記者からの質問を拒絶するなど極めて異例な形で進められました。一方、記者会見が開かれたニューヨーク五番街のトランプタワーの前ではトランプ氏の政策に反発するデモ隊が抗議活動を展開し、現場が混乱する場面もありました。

米 ティラーソン次期国務長官 ロシアとの対話訴える

国務長官への指名承認を巡りアメリカ議会上院の公聴会で証言したティラーソン氏は、米露関係の先行きに懸念を示しつつも対話の必要性を訴えました。今回の議会証言でティラーソン氏はウクライナやシリアをめぐるロシアの行動を批判し「ロシアは危険な国だ」との認識を表明しました。エクソンモービルの前会長でプーチン大統領とも親しいことで知られるティラーソン氏をめぐっては国務長官に就任した後にロシアに近づきすぎるのでは、との懸念もささやかれていて、その懸念を払しょくするためあえてロシアに対し厳しい見方を示した形です。このほか中国に関しては南シナ海で建設を進める人工島は違法だという見解を示しました。

国務長官への指名承認を巡りアメリカ議会上院の公聴会で証言したティラーソン氏は、米露関係の先行きに懸念を示しつつも対話の必要性を訴えました。今回の議会証言でティラーソン氏はウクライナやシリアをめぐるロシアの行動を批判し「ロシアは危険な国だ」との認識を表明しました。エクソンモービルの前会長でプーチン大統領とも親しいことで知られるティラーソン氏をめぐっては国務長官に就任した後にロシアに近づきすぎるのでは、との懸念もささやかれていて、その懸念を払しょくするためあえてロシアに対し厳しい見方を示した形です。このほか中国に関しては南シナ海で建設を進める人工島は違法だという見解を示しました。

フォルクスワーゲン 排ガス不正で和解

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンは11日、アメリカ当局と続いていた排ガス不正問題に関する協議の中で刑事責任を認め、罰金と民事制裁金として総額43億ドル、約5,000億円を支払うことで合意したと発表しました。また法令順守を強化するため独立監視人を今後3年間置くことをあわせて発表しました。

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンは11日、アメリカ当局と続いていた排ガス不正問題に関する協議の中で刑事責任を認め、罰金と民事制裁金として総額43億ドル、約5,000億円を支払うことで合意したと発表しました。また法令順守を強化するため独立監視人を今後3年間置くことをあわせて発表しました。

OECD指数 緩やかな成長示す

OECD=経済協力開発機構が発表した去年11月の景気先行指数は99.8で、長期の平均の100を下回ったものの緩やかな成長が続いていることが示されました。国別でみると「ドイツの成長が加速している」とされたほか、日本、アメリカ、イギリスについて「成長が加速する兆しが見える」との判断が示されました。

OECD=経済協力開発機構が発表した去年11月の景気先行指数は99.8で、長期の平均の100を下回ったものの緩やかな成長が続いていることが示されました。国別でみると「ドイツの成長が加速している」とされたほか、日本、アメリカ、イギリスについて「成長が加速する兆しが見える」との判断が示されました。

厚労省 違法残業の疑い 三菱電機を書類送検

三菱電機が男性社員に違法な長時間労働をさせていたとして厚生労働省神奈川労働局は三菱電機などを書類送検しました。書類送検されたのは三菱電機と労務管理を担当する当時の上司1人で、2014年1月から2月、入社一年目だった男性社員に労働組合との協定で定めた上限の月60時間を超える78時間9分の残業をさせた疑いです。男性社員は2014年4月に適応障害と診断され、うつ病の治療を受けたといいます。男性は療養期間が過ぎたとして去年6月に解雇されましたが、その後、労災認定を受けていました。三菱電機は、「真摯に対応していく。適切な労働時間の管理を徹底する」とコメントしています。

三菱電機が男性社員に違法な長時間労働をさせていたとして厚生労働省神奈川労働局は三菱電機などを書類送検しました。書類送検されたのは三菱電機と労務管理を担当する当時の上司1人で、2014年1月から2月、入社一年目だった男性社員に労働組合との協定で定めた上限の月60時間を超える78時間9分の残業をさせた疑いです。男性社員は2014年4月に適応障害と診断され、うつ病の治療を受けたといいます。男性は療養期間が過ぎたとして去年6月に解雇されましたが、その後、労災認定を受けていました。三菱電機は、「真摯に対応していく。適切な労働時間の管理を徹底する」とコメントしています。

総理と日銀総裁 米国経済で意見交換

安倍総理大臣はきのう、日銀の黒田総裁と総理官邸で会談し、トランプ次期大統領の就任を今月20日に控えるアメリカ経済の動向などについて意見交換しました。会談は去年9月以来、およそ4ヵ月ぶりです。会談は、およそ30分間行われ、黒田総裁は、トランプ次期大統領の就任を控えたアメリカ経済の動向に加え、ヨーロッパ経済やアジアなど新興国経済の見通しについて、安倍総理に説明しました。去年11月のアメリカ大統領選でトランプ氏が当選してから、外国為替市場では円安ドル高が進んでいるため円安が日本経済に及ぼす影響などについても議論したとみられています。

安倍総理大臣はきのう、日銀の黒田総裁と総理官邸で会談し、トランプ次期大統領の就任を今月20日に控えるアメリカ経済の動向などについて意見交換しました。会談は去年9月以来、およそ4ヵ月ぶりです。会談は、およそ30分間行われ、黒田総裁は、トランプ次期大統領の就任を控えたアメリカ経済の動向に加え、ヨーロッパ経済やアジアなど新興国経済の見通しについて、安倍総理に説明しました。去年11月のアメリカ大統領選でトランプ氏が当選してから、外国為替市場では円安ドル高が進んでいるため円安が日本経済に及ぼす影響などについても議論したとみられています。

業界初 東京-大阪間 全席個室 高速夜行バス

関東バスと岡山市の両備ホールディングスはきのう、業界初となる全席個室の夜行バスを発表しました。11席ある客席は全て壁と扉で仕切られていて、スイッチを操作することで座席が倒れ、足を伸ばすことも可能です。移動中に快眠できる「走るホテル」と位置付け、出張や観光で利用する顧客の獲得を狙います。料金は片道2万円で、今月18日から東京、大阪間で運行します。

関東バスと岡山市の両備ホールディングスはきのう、業界初となる全席個室の夜行バスを発表しました。11席ある客席は全て壁と扉で仕切られていて、スイッチを操作することで座席が倒れ、足を伸ばすことも可能です。移動中に快眠できる「走るホテル」と位置付け、出張や観光で利用する顧客の獲得を狙います。料金は片道2万円で、今月18日から東京、大阪間で運行します。

2年連続赤字 イオン 純損失172億円

流通大手イオンはきのう2016年3月から11月期の連結決算で、およそ172億円の最終赤字となったと発表しました。赤字は2年連続です。衣料など幅広い商品をそろえる主力の総合スーパー事業の不振が響きました。売上高は、1年前に比べ1.1%増の6兆998億円で食品スーパーやドラッグストアなどの事業は総じて堅調でした。

流通大手イオンはきのう2016年3月から11月期の連結決算で、およそ172億円の最終赤字となったと発表しました。赤字は2年連続です。衣料など幅広い商品をそろえる主力の総合スーパー事業の不振が響きました。売上高は、1年前に比べ1.1%増の6兆998億円で食品スーパーやドラッグストアなどの事業は総じて堅調でした。

政府が検討 19年元日から「新元号」

天皇陛下の退位をめぐり、2019年の1月1日に皇太子さまが新しい天皇に即位し、同時に元号を改める案を政府内で検討していることがわかりました。新しい元号を元日から始めることで、国民生活への影響を最小限に抑える狙いがあるものとみられます。一方、政府の有識者会議は今月下旬の論点整理の公表に向け、詰めの議論を行い、一代限りの退位を認める特例法での対応を軸に検討を進めています。

天皇陛下の退位をめぐり、2019年の1月1日に皇太子さまが新しい天皇に即位し、同時に元号を改める案を政府内で検討していることがわかりました。新しい元号を元日から始めることで、国民生活への影響を最小限に抑える狙いがあるものとみられます。一方、政府の有識者会議は今月下旬の論点整理の公表に向け、詰めの議論を行い、一代限りの退位を認める特例法での対応を軸に検討を進めています。

中国外務次官 日中韓首脳会談「早期開催困難」

中国外務省の劉振民外務次官は、日本が年内の開催を目指す日中韓首脳会談について早期開催は難しいとの認識を示しました。劉次官はまた、「日中韓首脳会談の開催には、2国間の関係が障害になってきた」と述べ、少女像の撤去をめぐって悪化している日韓関係が首脳会談の開催を遅らせる原因だと示唆しました。

中国外務省の劉振民外務次官は、日本が年内の開催を目指す日中韓首脳会談について早期開催は難しいとの認識を示しました。劉次官はまた、「日中韓首脳会談の開催には、2国間の関係が障害になってきた」と述べ、少女像の撤去をめぐって悪化している日韓関係が首脳会談の開催を遅らせる原因だと示唆しました。

2.4億円詐取疑い 金融会社代表ら逮捕

年利13%の配当を約束して投資をもちかけ都内の男性からおよそ2億4,000万円をだまし取ったとして、警視庁は落合文太郎容疑者と息子の是光容疑者を詐欺の疑いで逮捕しました。2人は容疑を否認しています。警視庁によりますと、2人は消費者金融への投資名目で集た金の大半をを遊興費に使っていました。被害は告訴分だけで11億円に上るということです。

年利13%の配当を約束して投資をもちかけ都内の男性からおよそ2億4,000万円をだまし取ったとして、警視庁は落合文太郎容疑者と息子の是光容疑者を詐欺の疑いで逮捕しました。2人は容疑を否認しています。警視庁によりますと、2人は消費者金融への投資名目で集た金の大半をを遊興費に使っていました。被害は告訴分だけで11億円に上るということです。

■【コメンテーター】シティグループ証券/高島修氏

・米国大統領選後の初会見、“トランプ節”さく裂

--トランプ次期大統領の会見を受けまして、為替はドル円が一時114円台を付けました。これはどういうところに反応しているのか。

「やはり保護主義化ということに対して警戒感が強まっているんだと思う。昨日、メキシコの壁が問題になりましたけれども、このところ通商チームを見ても対中強硬派が揃ってきていて、特に中国市場は資本流出で不安定化している。そういうことで市場環境が脆弱化し始めている予感がします。」

--となると中国の影響が日本にやってきて、円高リスクになるということですね。

「直接日本が攻撃されなくても、中国が崩れることによって、グローバルマーケットがリスクオフ、円高があり得るとおもいます。」

・ 日刊モーサテジャーナル/オバマ大統領、最後の演説

--オバマ大統領の演説、途中涙ぐむ場面もありましたね。

「2期やった大統領としては、この最終期にあっては非常に支持率が高くて、これは異例なことなんですね。過去1年間も非常に精力的に活動されたいたんですが、やはりTPPを成立するところまで行けなかったというのは多分残念に思ているんじゃないでしょうか。」

--それにオバマ大統領の後に、トランプ大統領が誕生したということも何か現実と理想の中で違いがあったのかなという気も・・・。

「そうですね。理想に振り切れず、ちょっと現実に戻ったということでしょね。」

・ワードバンク/AI投資

--AIが資産運用にどんどん活用される。為替の世界ではどういう状況ですか。

「為替の世界でもAIを用いたトレーディングというのはもう数年前から実用化されている。ただ投資助言のところまではまだ来ていないが、5年後ぐらいにはそうなっているかもしれなくて、私に代わってコンピュータがここで話しているかもしれないですね。」

・今日の経済視点 「ボーダータックス」

「これはこの2-3週間、海外勢が使い始めた言葉んですけれども、要は国境税というものです。ですからトランプ政権がメキシコをはじめとした国に高関税をかけて、アメリカからの輸出には減税をするというもです。」

--それを本当にトランプ政権が実行するかどうか。

「そうですね。かなり細かいところまで踏み込んで見てみないと、実際にそういったことが実行可能かどうかわからないと思うんですね。ただ1つのポイントはこういった関税政策はアメリカの貿易赤字を減らしますから、本質的にはドル高要因なんですね。ただドル高になってしまうとアメリカの輸出は伸びませんから、それをどうにか抑え込みたいだろうという思惑が強まりやすいということだと思う。」

--そういう状況になったら輸入品が高くなりますから、アメリカ国民にとってはどうなのか。

「そうですね。その時にはFRBの金融引締も進んでいくでしょうから、金利も上昇して、アメリカ経済はプラスの面、マイナスの面、両方出てくると思いますね。」

(フリップ:変更回数少ないとリターン大)

(フリップ:変更回数少ないとリターン大) (フリップ1:トランプ相場に一服感)

(フリップ1:トランプ相場に一服感) そうですね、期待感が高いだけに、上乗せというのは難しくて、良くて現状維持と・・・、あるいはこれが中期的にはアメリカの経済やドル高に関しては、維持されるとしても、むしろ一旦はピークアウトして長期金利、あるいはアメリカの株価の天井が意識されると、ドル相場の調整局面は長引く可能性があるというふうにみています。

そうですね、期待感が高いだけに、上乗せというのは難しくて、良くて現状維持と・・・、あるいはこれが中期的にはアメリカの経済やドル高に関しては、維持されるとしても、むしろ一旦はピークアウトして長期金利、あるいはアメリカの株価の天井が意識されると、ドル相場の調整局面は長引く可能性があるというふうにみています。

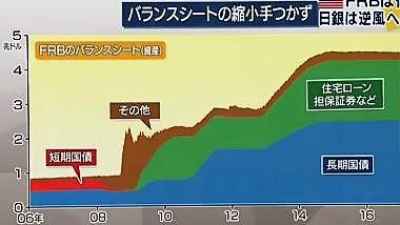

(フリップ:連動性が薄れる局面へ)

(フリップ:連動性が薄れる局面へ) リーマン危機の時から増え始めて、今だいたい5倍になっています。QE3はこの辺(2015年のあたり)ぐらいで終わったんですけれども、持っている証券が満期が来ると、普通は減ってくるんですけれども、減らないようにまた再投資、また買うということをやって残高を維持しています。従って短期金利は引き上げ始めたんですけれども、「量」のほうは全く手つかずという状態ですね。

リーマン危機の時から増え始めて、今だいたい5倍になっています。QE3はこの辺(2015年のあたり)ぐらいで終わったんですけれども、持っている証券が満期が来ると、普通は減ってくるんですけれども、減らないようにまた再投資、また買うということをやって残高を維持しています。従って短期金利は引き上げ始めたんですけれども、「量」のほうは全く手つかずという状態ですね。 --それだけFRBも苦労しているということを考えると、日本はいまだに80兆円をめどにまだ膨らましているわけですよね。これを見てください、どんどんと・・・。

--それだけFRBも苦労しているということを考えると、日本はいまだに80兆円をめどにまだ膨らましているわけですよね。これを見てください、どんどんと・・・。 (フリップ:2017年世界のリスク)

(フリップ:2017年世界のリスク)

用者数は予想に届かなかった一方、内訳をみると製造業が4ヵ月連続減少の後、今回は1.7%の増加で、足下のISM製造業景況感指数などの好調な数字と一致しています。11月分も上方修正され、米失業率は11月4.6%→12月4.7%に上昇したものの、労働参加率も上昇し良い失業率の上昇になったと考えています。

用者数は予想に届かなかった一方、内訳をみると製造業が4ヵ月連続減少の後、今回は1.7%の増加で、足下のISM製造業景況感指数などの好調な数字と一致しています。11月分も上方修正され、米失業率は11月4.6%→12月4.7%に上昇したものの、労働参加率も上昇し良い失業率の上昇になったと考えています。 はい、賃金上昇は企業にとってはコスト増の面もありますが、物価上昇を加速させる側面もあります。物価と企業の関係を見るとほぼ連動していることが分かります。決算が始まり業績に目が向きやすくなる中で、株式市場にとってもポジティブな材料になりそうです。

はい、賃金上昇は企業にとってはコスト増の面もありますが、物価上昇を加速させる側面もあります。物価と企業の関係を見るとほぼ連動していることが分かります。決算が始まり業績に目が向きやすくなる中で、株式市場にとってもポジティブな材料になりそうです。 (フリップ1:10-12月期は増益へ)

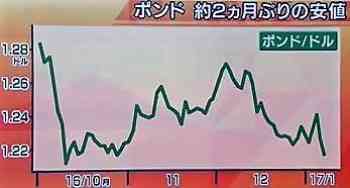

(フリップ1:10-12月期は増益へ) (フリップ1:ポンドやく2ヵ月ぶりの安値)

(フリップ1:ポンドやく2ヵ月ぶりの安値) (フリップ2:ドル・円・ユーロが弱い)

(フリップ2:ドル・円・ユーロが弱い)

(フリップ1:トランプ氏が掲げる政策)

(フリップ1:トランプ氏が掲げる政策) 私は新大統領の目標は海外企業をたたくことではなくて、アメリカ国内への投資を活発化させて、アメリカ経済を強くすることだと考えています。ですので先週の自動車メーカーへの批判も、日本企業を真っ先にやり玉に挙げたわけではなくて、アメリカ事象のでの上位1,2,3と順番に批判しているという形ですから、そこはちょっと修正しないといけないかなと思います。最終的に差し引きで積極財政による景気刺激効果が残るわけですから、日本株にとってはプラスになると考えています。

私は新大統領の目標は海外企業をたたくことではなくて、アメリカ国内への投資を活発化させて、アメリカ経済を強くすることだと考えています。ですので先週の自動車メーカーへの批判も、日本企業を真っ先にやり玉に挙げたわけではなくて、アメリカ事象のでの上位1,2,3と順番に批判しているという形ですから、そこはちょっと修正しないといけないかなと思います。最終的に差し引きで積極財政による景気刺激効果が残るわけですから、日本株にとってはプラスになると考えています。 (フリップ1:ドル安の兆候)

(フリップ1:ドル安の兆候) (フリップ2:クリントン政権時の円高局面)

(フリップ2:クリントン政権時の円高局面) (フリップ3:米実質金利は低下)

(フリップ3:米実質金利は低下) ・ 今週末の日経平均予想。

・ 今週末の日経平均予想。 ・ 今週末のドル円相場の予想。

・ 今週末のドル円相場の予想。

米国の高級車トップ3年間販売台数、メルセデスベンツ34万台、レクサス33万台、BMW31万台。

米国の高級車トップ3年間販売台数、メルセデスベンツ34万台、レクサス33万台、BMW31万台。 英 メイ首相発言でポンド急落

英 メイ首相発言でポンド急落

--民間のADP雇用報告は予想を大きく下回りました。ちょっと心配ですか。

--民間のADP雇用報告は予想を大きく下回りました。ちょっと心配ですか。 --さて今年の相場を占ううえで、森本さんはある動きに注目されたらしいですね。

--さて今年の相場を占ううえで、森本さんはある動きに注目されたらしいですね。 (フリップ:トランプ相場調整局面入り?)

(フリップ:トランプ相場調整局面入り?)

(フリップ:リスク資産への投資が増加)

(フリップ:リスク資産への投資が増加) --まず商品市況について伺っていきたいです。イラクが減産を開始して、今年の原油相場をどう見ていますか。

--まず商品市況について伺っていきたいです。イラクが減産を開始して、今年の原油相場をどう見ていますか。

(フリップ4:中国、脱石炭依存へ)

(フリップ4:中国、脱石炭依存へ) (フリップ5:石炭価格↑の影響) 森田キャスター解説

(フリップ5:石炭価格↑の影響) 森田キャスター解説 --そういうところに影響が出る石炭価格が今後も上昇していきそうですか。

--そういうところに影響が出る石炭価格が今後も上昇していきそうですか。 (フリップ:クレジットサイクル)

(フリップ:クレジットサイクル) トランプ次期大統領の強硬姿勢に端を発した通貨ペソ安に、メキシコの中央銀行がたまらず為替介入です。メキシコ中央銀行は5日、国内とニューヨークの銀行を通じ、ドル売りペソ買いの為替介入を行ったと発表しました。介入の規模については公表していませんが、今後も市場の動向を注視するとして更なる介入の可能性を示唆しています。ペソは、トランプ氏が次期大統領に決まった去年11月に史上最安値水準となり、4日には過去最安値を更新していました。

トランプ次期大統領の強硬姿勢に端を発した通貨ペソ安に、メキシコの中央銀行がたまらず為替介入です。メキシコ中央銀行は5日、国内とニューヨークの銀行を通じ、ドル売りペソ買いの為替介入を行ったと発表しました。介入の規模については公表していませんが、今後も市場の動向を注視するとして更なる介入の可能性を示唆しています。ペソは、トランプ氏が次期大統領に決まった去年11月に史上最安値水準となり、4日には過去最安値を更新していました。

例えば、会計上の費用が100で、税務上では50の場合、その差50に税率をかけた分が繰延税金資産になります。

例えば、会計上の費用が100で、税務上では50の場合、その差50に税率をかけた分が繰延税金資産になります。 --グラフはアメリカ株の過去3年の1月の動きですね。

--グラフはアメリカ株の過去3年の1月の動きですね。

--注目ポイントは「経済政策の不確実性」です。

--注目ポイントは「経済政策の不確実性」です。 《三菱東京UFJ銀行/内田稔氏》

《三菱東京UFJ銀行/内田稔氏》 --ということは金利に注目しているんですね。

--ということは金利に注目しているんですね。

(フリップ4:尾河氏年末予想)

(フリップ4:尾河氏年末予想)

(フリップ6:米景気循環から見る景気は)

(フリップ6:米景気循環から見る景気は) (フリップ:モーサテサーベイ)

(フリップ:モーサテサーベイ)