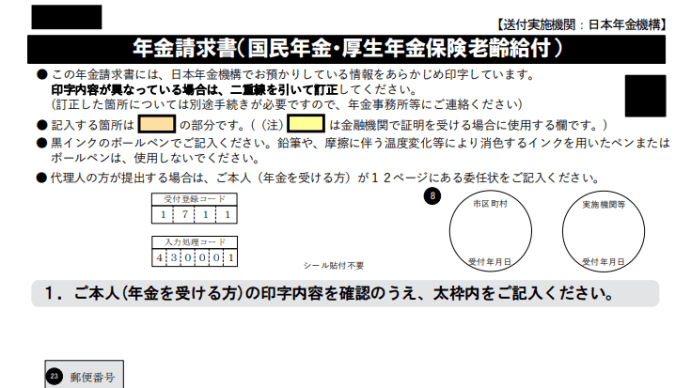

特別支給の厚生老齢年金に続く本来支給への手続き

特別支給の老齢厚生年金を受給し始めたことや手続きについては以前記事にした。私は今年65...

特別支給の老齢厚生年金を受給し始めた

私は今年63歳になり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達したので、年金請求手続きを行い、受給し始めた。特別支給の老齢厚生年金とは 以前、『公的年金は割とすぐ元がとれる』と...

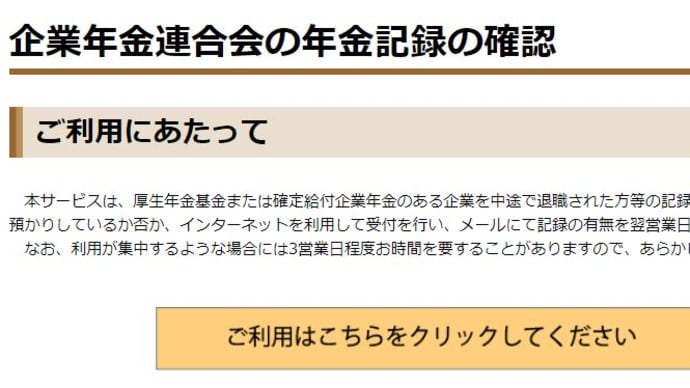

中途退職者の厚生年金基金

厚生年金基金の記事に追記しておいてもよかったのだが、過去記事だと改めて見ない人も多い...

厚生年金保険料の上限が上がる

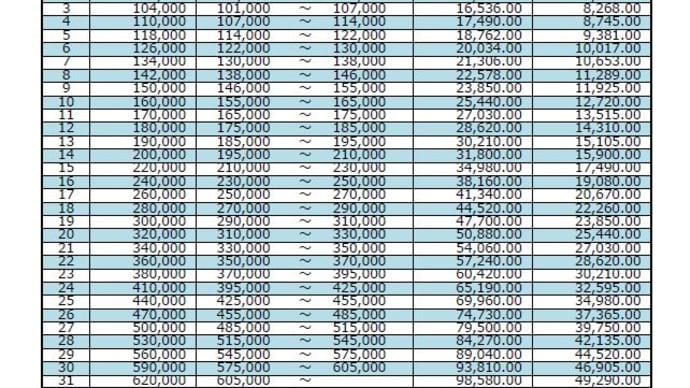

以前書いた高収入の会社員の負担は大きいという記事で、累進課税の話や給与所得控除が頭打ちとなって、年収850万円超の会社員は今年(2020年)から増税になること等を書いた。今年の9...

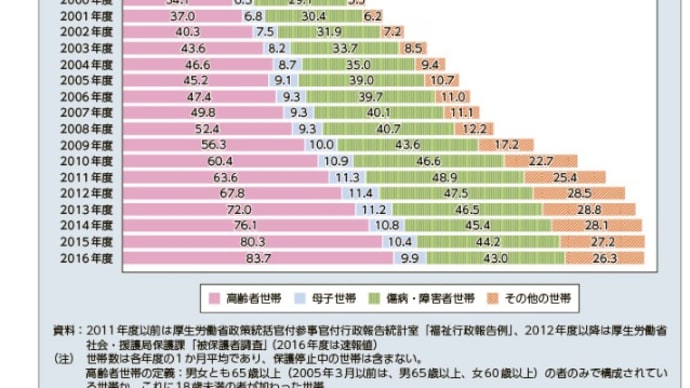

国民年金 vs 生活保護

老後に向けた自助努力 最近はきかないが「働かざる者食うべからず」というよく知られた慣用句がある。また、「アリとキリギリス」というイソップ童話も有名だ。この二つを合わせれば、働ける間...

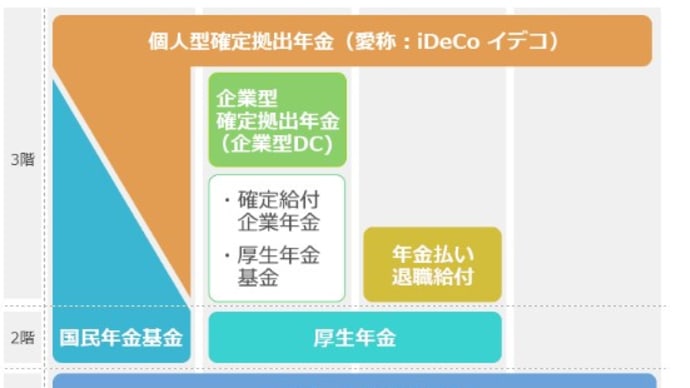

厚生年金基金や企業年金

会社員の年金は3階建て 60歳になったら厚生年金基金もらえるようになった。月額2万円ほどで学生の小遣い並みだが、きっちり源泉徴収はされていた。会社員の年金は3階建と言われるが、その...

公的年金は減る方向だが正しく情報収集を

マクロ経済スライドで年金は減る ねんきん定期便を見ていると、保険料納付累計額は増えたの...

公的年金は割とすぐ元がとれる

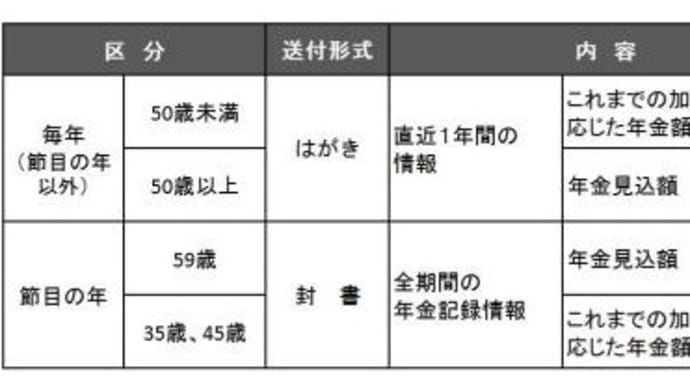

この記事は誤って消してしまった12/21投稿分の再掲です。記憶で再現したので一部元通りでない可能性があります。ねんきん定期便 ねんきん定期便は、年齢によって送られてくるタイプが違う...

金融庁の報告書の内容はまとも

実際に見てみた人は少ないのではないかと思うが、老後2000万円問題の騒ぎの発端となった金融庁の報告書(令和元年6月3日)は以下である。金融審議会...

自分で勉強して金融リテラシーを高くする

日本FP協会の雑誌 日本FP協会発行のJournal of Financial Planning 7月号の特集は「資産形成・維持・取り崩しの新常識 人生100年時代の資産運用」だっ...