古いブログ記事を復刻して、掲載しています。

※全体を読むには、『般若心経は間違い?』の間違い(全十五回)を読む をクリックしてください。

「非科学的」などと言う安易な言葉で他の言説を批判する人ほど、実は科学に付いて何も知らないものです。

2007.10.31 Wednesday

『般若心経は間違い?』の間違い (十五) その1

『般若心経は間違い?』(宝島社新書)より

「あの人は格好いい」というのも「この花がきれいだ」というのも、ただの「世間の合意」です。単純に世間がそのような合意に達しているだけで、真理・事実ではありません。・・・・・

本来「私」というものは、・・・・・「便利だから「私」と言っているだけです。それなのに私たちは、「私というものは本当にあるのだ」「私は私だ」と硬直して考えてしまっているのです。(P184〜187)

「世間の合意」として例を出すなら、「あの人は守屋さんという」とか「この花は百合という」などが妥当と考えられます。「格好がいい」とか「きれいだ」というのは、「世間の合意」があるとは限りません。

自分のことを「私」と呼ぶことは、つまり「私」という「名称」は、確かに「世間の合意」によるものに間違いありません。

しかし、「私」という「認識」は、「自己」「他者」という「概念」の獲得とともに生じたもので、「私」という「名称」つまり「世間の合意」が先にあったわけではありません。

「あの人は格好いい」というのも「この花がきれいだ」というのも、ただの「世間の合意」です。単純に世間がそのような合意に達しているだけで、真理・事実ではありません。・・・・・

本来「私」というものは、・・・・・「便利だから「私」と言っているだけです。それなのに私たちは、「私というものは本当にあるのだ」「私は私だ」と硬直して考えてしまっているのです。(P184〜187)

「世間の合意」として例を出すなら、「あの人は守屋さんという」とか「この花は百合という」などが妥当と考えられます。「格好がいい」とか「きれいだ」というのは、「世間の合意」があるとは限りません。

自分のことを「私」と呼ぶことは、つまり「私」という「名称」は、確かに「世間の合意」によるものに間違いありません。

しかし、「私」という「認識」は、「自己」「他者」という「概念」の獲得とともに生じたもので、「私」という「名称」つまり「世間の合意」が先にあったわけではありません。

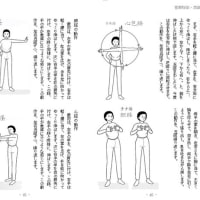

色蘊は「肉体を構成する物質」のことです。経典の注釈書「アビダンマ」(論蔵)では、「身体は、絶えず変化して流れる地、水、火、風を基本にした三二種類の物質でできている」としています。・・・・・「地水火風」は文字どおり「つち・みず・ひ・かぜ」と理解してもかまいませんが、むしろ物質の最小単位「素粒子」を指しているようです。・・・・・

素粒子は、瞬間でも一箇所に停止しません。常に動いています。光も素粒子でできています。光の速度で光子が動いていて、止めることはできません。「光」というからには、絶えず新しい光子が出てきているのです。それを見て私たちは「光がある」という合意に達していますが、光と言う固定したものがあるわけではないのです。身体も素粒子でできているのですから、光と同じ速度で変化しているのです。「私の身体」と言っている間にも、私の身体は変化していくのです。その変化し続ける物質を「色蘊」というのです。(P.187~188)

ついこの前の方で、“地球の重さをグラム単位で量ったり、一日に地球の重さがこれぐらい増えるとか減るとかグラム単位で計算したって、「だから何?」という話です。無駄話です”(P.109) と、語っていた、同じ人とは思えないような、「科学的」なお話です。

“身体も素粒子でできている” のは、「世間の合意」というか「人類の合意」として、認めるにしても、 “その変化し続ける物質を「色蘊」という” というのは、いかがなものでしょうか。そんな「合意」が本当にあるのでしょうか。

「身体」などあらゆる「物質」は「素粒子」でできており、常に「変化」しているから「あらゆる物質には実体がない」という言い方は、『般若心経』などの「空」の解説には非常に重宝がられています。

ところが、この言い方だと、「物質」そのものには「実体」がないにしても、「物質」を「物質」たらしめている「波動」など、「エネルギー」という「実体」がある、と言われれば、やはり「水掛け論」になってしまいます。

「仏教」を「科学」で説明しようとすると、「地水火風」は「素粒子」を指している、という風に「無駄話」になってしまうことがあります。

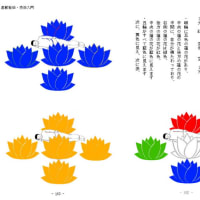

『般若心経』が「五蘊皆空」「色即是空、空即是色」(色=空)と主張するように、「色」は、人間にとって、あらゆる「情報」を取り入れる機能であり、単に「肉体」とか「物質」などというものではありません。

もともと「色」というのは、「色界」というように、「眼に見えるもの」、「肉体」を通じて感知できるもの、という意味合いがあり、「肉体」そのもののことではありません。

さらに、「五蘊」というのは、あくまでも「人間」としての「機能」をいうものであり、「人間」以外にも「五蘊」があるのでしょうか。

長老は、「色蘊」が「肉体を構成する物質」だといいますが、そうなると、あらゆる「生物」や、「無生物」にも「色蘊」があることになってしまいます。

もし「人間の肉体を構成する物質」に限定する、と言うなら、さらにひどい矛盾に陥ります。そもそも、「物質」を構成する「素粒子」は、特定できない、というのが「素粒子論」であり、現代の「空」論は、それをかりて、「物質」には「実体」がない、ことの論拠としているのですから。

受蘊は「感覚」です。私たちの身体には六つの感覚があって、ものに触れると同時に現れます。感覚は常に変わり、瞬時でも一定しません。・・・・・・・・

それぞれで感じるものは、はっきりと決まっています。眼では色彩しか感じません。眼で音を感じることはできません。耳の聞こえない人が、眼で音を聞くことができるわけではないのです。

ものに触れなければ、感覚は生じません。眼に光が触れたときに感覚が生じるのです。指で触ると、そのときに感覚が生まれるのであって、指を離すと、もうその感覚はないのです。

けれども常にものが触れて、感覚が生まれて、生まれて、生まれているのです。だから私たちの感覚が途絶えることはありません。

何かを見るとき、ずーっと光が変化していて、それが目に触れます。すると同じ速度で感覚が変化します。感覚は身体を構成する要素ですから、つまり私たちの身体は光を見ただけでも変化しているということになるのです。(P.189~190)

一体何を述べているのでしょうか。「感覚が生まれて、生まれて、生まれているのです」など、誤植の可能性も含めて、何が何やらわかりません。

「それぞれで感じるものは、はっきりと決まっています。眼では色彩しか感じません」といいますが、本当でしょうか。眼にゴミが入ったら、「色彩」など分かりませんが、「眼が痛い」という「触覚」だけは充分に感じることができます。長老の眼は、特別なのかも知れませんが、通常の人間はそうではありません。

また、“光が変化していて、それが目に触れます。すると同じ速度で感覚が変化します” と言いますが、光と同じ速度で「感覚」が変化などできるわけがありません。

現在、人類が使える最も短い時間は、1000兆分の1秒というレーザーストロボの発光であり、電子顕微鏡で、「素粒子」の「生滅」によって、原子が変化するさまを、連続する画像として見ることができます。

また、光の速さという意味なら、秒速30万キロメートルであることが知られています。

それに対し、神経内を情報が伝達される速度は、秒速100メートル程度ですから、「光の変化と同じ速度で感覚が変化」することなどあり得ません。

その証拠に、一般的な蛍光灯や、テレビのブラウン管などは、1秒間に50〜60回点滅しているのですが、よくよく見ないと、それすらも感知できません。

想蘊は「概念」です。私たちは、感覚で感じたものを何かの概念にするのです。常に想は増えたり減ったりします。感じるたびに想が生まれるので、想は一定しません。・・・・・・

私の指が鞄に触れた瞬間に、そのことがわかります。「あ、触れた」と。それが sanna、すなわち概念なのです。・・・・・私の声を聞くたびに、皆さんの身体の五分の一が変化するのです。想が生まれるたびに身体の構成が変わるのです。大変なことなのです。

たくさん記憶したら、sanna がたくさんあるということです。sanna が増えると、そのぶん五蘊の量が多くなってしまいます。(P.190~191)

長老は、「五蘊」はすべて「素粒子」でできた「物質」か、「波動」だと思っているのでしょうか。「私の声を聞くたびに、身体の五分の一が変化するのです。想が生まれるたびに身体の構成が変わるのです」というのは、そのような意味にしか取れません。

しかし、「五蘊」というのは「機能」であって、必ずしも「物質的な現象」とは言えません。

仮に「物質的な現象」だとしても、それは「脳内の現象」であって、「脳」のほんの一部が微妙に変化するだけで、「身体の五分の一が変化する」などということではありません。

「素粒子」が変化している、という意味では、「五蘊」と関係なく、常に「素粒子」は変化しています。

また相変わらず、「想」を「概念」と言っていますが、もちろんこれは「間違い」で、「イメージ」というべきです。

「イメージ」は必ずしも「言語」を必要としませんが、「言語」抜きの「概念」はありえません。

たとえば、「きれいな花」は、「言語」化した「概念」ですが、「受」が取り込んだ生の「情報」である「眼受」としての「花」を「想」で「イメージ化」し、「識」に記録された「花」や「色彩」や「きれい」などに関する「認識」つまり「言語」化された「概念」が、関連する「イメージ」として呼び起こされ、「想」に送られます。つまり、それまでに貯えた「業」のなかから、今回の「イメージ」に近い記録を検索し、「花」であるかないか、「きれい」であるかないか、などの「イメージ」が決まります。

すると「想」は「きれいな花」の「イメージ」を「行」に送り、「行」は「きれいな花2」という「意志決定」を行うと、「識」に「きれいな花2」という「意志」が「認識」として記録され、「きれいな花2」という「名称」の「概念」となります。

こうして「識」に記録された「きれいな花2」という「概念」は、次に「花」とか「きれい」などの「イメージ」が発生したときに、「きれいな花」関連項目として検索され、「行」で「きれいな花3」に当たるかどうかが「意志決定」されます。

行蘊は「衝動」です。何かを感じると、何かを「したい」という衝動が生まれます。その衝動を snaknara というのです。

私の話を聞いたら、それに対して何かしたくなります。眠くなるかもしれません。でも「眠くて、何もしたくない」とか言いますが、それは嘘です。明白に「眠りたい」という衝動があるでしょう。

私たちは常に何かしらの衝動があって、その衝動は常に変化しています。衝動がない瞬間はありません。

息を吸ったら吐きたくなるし、吐いたら吸いたくなるのです。(P.191〜192)

私たちは常に何かしらの衝動があって、その衝動は常に変化しています。衝動がない瞬間はありません。

息を吸ったら吐きたくなるし、吐いたら吸いたくなるのです。(P.191〜192)

人間には「自律神経」というものがあり、呼吸などは、特に意識して、深呼吸とか「息を殺す」とかいうことがなければ、「衝動」などなくても、寝ている間も、呼吸を止めることはありません。

「行」は「衝動」というよりは、「意志」とか「意志決定」とか「形成作用」などと呼ばれており、こちらのほうが、全く妥当と言えます。

「眠りたい」という「意志」は「行」ですが、「眠くなる」のは別に「意志」の働きではなく、生理現象ですから、「眠い」という「行」があるとは言えません。

むしろ「眠気を覚ます」行為が「行」と言えます。また、「眠りたい」ではなくて、「寝る」なら「意志」ですから「行」と言えます。寝ないで仕事をしたいのは「行」ですが、そのまま机で眠ってしまうのは「行」とは違います。

「眠い」と呟いたり、頬杖をついたり、目をこすったり、横になったり、毛布を被ったりするのは「行」ですが、意に反して、自然と目が閉じてしまうのは「行」とは言えません。

識蘊は「認識」です。指で机を触ると「机だ」と認識します。その認識は光より速く、ずーっと変化していくのです。認識の変化は、恐ろしく速いのです。

(P.192)

「その認識は光より速く」と言いますが、人間が「認識」できる時間は、せいぜい100分の1秒が精一杯というところです。「光より速い」わけがありません。

「素粒子」が「生滅」する時間とごたまぜになっているのでしょうか。「認識」について語るのに、「認識」できないもので語ってどうするのでしょう。

バラを見て「視覚」として何かを感じることが「受蘊」で、「きれいなバラだ」と「認識」するのは「行蘊」です。その「きれいだ、バラだ」という区別判断をするための情報や価値基準が「識蘊」です。「識蘊」を使って「行蘊」が「識別」しているのです。ですから「識蘊」が働くには「行蘊」が必要で、そこには必ず「想蘊」と「受蘊」も働いています。この四つは、いつでも一緒に働くのです。

「受想行識」というのは、もともと「道教」をベースにした「中医学」の用語であり、「五体論」に基づくものです。したがって、「受想行識」という言葉をそのまま使うなら、上のように定義を変えて使用しないといけません。

「中医学」と違う定義で使いたいなら、「受想行識」という中国語ではなく、インド語の表現で論ずるべきです。

漢訳の仏典で、「受想行識」が使われる場合、必ず「中医学」の「受想行識」の意味で使われています。また、その多くは、「玄奘三蔵訳」とされているはずです。

「上座部」における「五蘊」は、机上の学問であり、「中医学」の「五体論」のように、「具体的、経験的」なものではなかったのです。

これは、お釈迦さまが間違えた、というわけではなく、お釈迦さまの時代には、まだ学問として確立していなかったものを、後の時代の人たちが、学問としての肉付けを試みて、あまり成功しなかった、ということでしょうか。

インドで生まれた「五蘊」の考え方は、「中医学」の「五体論」と結びついて、「中国仏教」では非常に筋の通った理論として展開されるようになりました。

五蘊を一通り説明しました。私たちの身体は五蘊でできているのですが、それらはすべて常に変化しているということになります。

ということは私はどこにいるのでしょうか?

この変化をうまくたとえることはできません。パーリ経典にも五蘊の無常を何かにたとえた箇所はありません。五つの無常をまとめたら、それは何にたとえることもできない徹底的な無常なのです。ただ「無常」というしかないのです。

(P.194〜195)

「無常」といいますが、長老は、身体を構成する「物質」つまり「素粒子」が常に変化しているということと、「五蘊」が常に変化していることとを、ごたまぜにして論じているようです。

「五蘊」は「物質」ではないから、「素粒子」で出来ているわけではありません。つまり「五蘊」というのは「機能」であって、「器官」ではないのです。

「噴水」を例に挙げて「五蘊」を説明していますが、これはそんなに悪くない「たとえ」だと思います。

「噴水」とは「名称」ですから、「噴水」と名づけられたときから、「世間の合意」があるわけですが、「噴水」という「名称」の根拠となっているのは、演出(設計)によって水が噴出される、という「機能」にあります。

「噴水」が噴出する水は、循環しているとしても、もとの水ではありません。

あらゆる「物質」は不連続な「粒子」でできており、それを「水」という連続した「物質」として保たせているのは「波動」という「エネルギー」とされます。

「噴水」に使われているノズルや水道管やコンクリートなどの原料となる「物質」も、不連続な「粒子」でできており、「波動」というエネルギーによって、金属や炭素としての原子構造を保っていると考えられています。

このような原理から、あらゆる「現象」の根源は「波動」にある、かのように考える人もいるようですが、これは「仏教」で言うと「顛倒」と考えるべきです。

つまり、「物質」や「電磁波」ごとに異なる「波動」があるのは間違いないと見てよいのですが、だから「波動」が「物質的現象」を決定している、と考えるのは「解釈」を加えた「演繹的」な思考であり、本質だけを見るなら、「物質的現象」ごとに異なる「波動」がある、という「事実」だけで止めておくべきです。

これは「唯識論」で言うところの「本性境」という考え方で、「想像や解釈」を加えない、物事の「ありのままの世界」という意味です。

そこから先は、科学者たちの仕事であり、「仏教者」の考えることではありません。

「仏教者」は、「量子論」や「波動」などにあまり過大な意味を持たせてはいけません。そうでないと「波動」や「エネルギー」こそ「実在」で、あらゆる「現象」の「自性」つまり「我」の根源だ、というような「実在論」にもつながりかねません。そうなると、「仏教」にとって「科学」は、本当に「無駄話」になってしまいます。

「五蘊」は、「噴水」と同じように、「物質」ではなく「機能」に冠せられた「名称」です。

「五蘊」が働けば、確かに「身体」にも変化がありますが、それは「脳」や「神経」のほんの一部に、化学的変化がおきるだけで、「身体」全体の変化でもなく、まして、「素粒子の生滅」とか「不連続な粒子」などということとは、何の関係もありません。

この変化をうまくたとえることはできません。パーリ経典にも五蘊の無常を何かにたとえた箇所はありません。五つの無常をまとめたら、それは何にたとえることもできない徹底的な無常なのです。ただ「無常」というしかないのです。

(P.194〜195)

「無常」といいますが、長老は、身体を構成する「物質」つまり「素粒子」が常に変化しているということと、「五蘊」が常に変化していることとを、ごたまぜにして論じているようです。

「五蘊」は「物質」ではないから、「素粒子」で出来ているわけではありません。つまり「五蘊」というのは「機能」であって、「器官」ではないのです。

「噴水」を例に挙げて「五蘊」を説明していますが、これはそんなに悪くない「たとえ」だと思います。

「噴水」とは「名称」ですから、「噴水」と名づけられたときから、「世間の合意」があるわけですが、「噴水」という「名称」の根拠となっているのは、演出(設計)によって水が噴出される、という「機能」にあります。

「噴水」が噴出する水は、循環しているとしても、もとの水ではありません。

あらゆる「物質」は不連続な「粒子」でできており、それを「水」という連続した「物質」として保たせているのは「波動」という「エネルギー」とされます。

「噴水」に使われているノズルや水道管やコンクリートなどの原料となる「物質」も、不連続な「粒子」でできており、「波動」というエネルギーによって、金属や炭素としての原子構造を保っていると考えられています。

このような原理から、あらゆる「現象」の根源は「波動」にある、かのように考える人もいるようですが、これは「仏教」で言うと「顛倒」と考えるべきです。

つまり、「物質」や「電磁波」ごとに異なる「波動」があるのは間違いないと見てよいのですが、だから「波動」が「物質的現象」を決定している、と考えるのは「解釈」を加えた「演繹的」な思考であり、本質だけを見るなら、「物質的現象」ごとに異なる「波動」がある、という「事実」だけで止めておくべきです。

これは「唯識論」で言うところの「本性境」という考え方で、「想像や解釈」を加えない、物事の「ありのままの世界」という意味です。

そこから先は、科学者たちの仕事であり、「仏教者」の考えることではありません。

「仏教者」は、「量子論」や「波動」などにあまり過大な意味を持たせてはいけません。そうでないと「波動」や「エネルギー」こそ「実在」で、あらゆる「現象」の「自性」つまり「我」の根源だ、というような「実在論」にもつながりかねません。そうなると、「仏教」にとって「科学」は、本当に「無駄話」になってしまいます。

「五蘊」は、「噴水」と同じように、「物質」ではなく「機能」に冠せられた「名称」です。

「五蘊」が働けば、確かに「身体」にも変化がありますが、それは「脳」や「神経」のほんの一部に、化学的変化がおきるだけで、「身体」全体の変化でもなく、まして、「素粒子の生滅」とか「不連続な粒子」などということとは、何の関係もありません。

五蘊は、一瞬たりとも停止することなく変化しています。「これが私です」と指さして言える、変わらない、一定しているもの(実体)は何ひとつありません。なのに「永遠不滅の魂」など、誰が考えたのでしょうか?

そんなものはただの世間の合意で、どこにも見つからないのです。「永遠不滅」どころか、一切は「瞬時に生滅」しているのです。・・・・・・・・・・

私の身体も、机も、物体です。どちらも同じ物体なのです。

しかし私の身体は感じるのですが、机は感じないのです。突き詰めれば、違いはそれだけです。私の身体には感覚があるから、外の世界の存在も自分自身の物体も認識するのです。もし私の眼の感覚が消えたら、目の前にいる皆さんの姿形の認識は消えます。皆さんには気に入らないかもしれませんが、私には関係ありません。私には私の認識世界しかないので、私にとって皆さんはいなくなるのです。だからすべての感覚が消えたら、すべてが終わりなのです。(P.195~196)

これでは、幼稚な「唯識論」になってしまいます。「無常」と「無我」はそれで良いとしても、「輪廻」はどうするのでしょう。「すべてが終わり」ということは、「輪廻」は認めないということでしょうか。

すると、自分の「過去世」や、犬の「過去世」を語った「ブッダの教え」は、大法螺ということになってしまいます。それとも「経典」が出鱈目なのでしょうか。いっそのこと、あっさりと、「輪廻」など信じていない、といったらどうでしょうか。

それとも、自分は「阿羅漢」で、すでに「輪廻」から「解脱」している、と言うのでしょうか。

似ているものを長く感じると、「苦しみ」が生じます。ずっと食べていると、苦しくなる。ずっと立っていると、苦しくなる。ずっと座っていると、苦しくなる。息を吸い続けると死にそうなほど苦しいし、吐き続けても死にそうなほど苦しくなるのです。それは感覚が苦だからです。

同じ波長の音を聞くと、耳が痛くなる、嫌になるのです。バイオリンの同じ音をずーっと三〇分も続けて聞くと、ものすごく嫌になります。気持ち悪くなります。耳がものすごく痛くなります。ピアノはそれぞれの音が途切れていて耳が休むので、バイオリンほど苦痛は感じないでしょう。

三〇分続けて聞いて腹が立つということは、一分間ならその三〇分の一腹が立つということです。一秒間ならさらにその六〇分の一腹が立つということなのです。つまり何を聞いても苦痛だし、嫌なのです。それがわからないのは、鈍いからです。

感覚の「楽」とは「苦しみが消えること」です。苦しみが消えると、誰だって気持ちがいいのです。それを「ああ(苦しかったけど)楽になった」と感じているのです。原理的にいって、苦がなければ楽は成り立ちません。

「話が極端だ。モーツァルトの音楽は素晴らしいじゃないか」とか言うかもしれませんが、一つの苦が消えて別の音に変わるので、まんまと誤魔化されてしまうだけの話です。世間は巧妙に苦を誤魔化す人に向かって、「あなたはすごく才能がありますね」とか言っているのです。(P.199~201)

とうてい「文明人」の発言とは思えないような主張ですが、冗談でも言っているのでしょうか。

「一秒間ならさらにその六〇分の一腹が立つということなのです。つまり何を聞いても苦痛だし、嫌なのです。それがわからないのは、鈍いからです」というのは、「一切皆苦」だからといって、無理やり、何でも「苦」ということにしているのでしょう。それにしてもおかしな計算です。

しかし、「原理的にいって、苦がなければ楽は成り立ちません」というのは、確かに「縁起」から言えばそうなりますが、その場合、逆も言えるはずです。

つまり「楽がなければ苦は成り立ちません」ということになってしまい。それでは「一切皆苦」とは言えなくなってしまいます。

既述のように、「空」の世界では、すべてが「相対的」であり、「苦」がなければ「楽」はなく、「楽」がなければ「苦」もありません。

ところが、「ブッダの教え」では「一切皆苦」というのですから、「苦」の原因は、「相対的」なものばかりではなく、もう少し「根源的」な原因もあるはずです。

人間が、まだ「自己」と「他者」、または「人類」と「自然」という、対立する「概念」を獲得する以前、人間はまだ「自然」の一部であり、人間にとっては「自然」が自分の身体でもありました。

「概念」がないのですから、「苦」とか「楽」とかいうこともありません。もちろん、人間以外の動物だって、空腹や病気などのときは苦しいはずですが、「苦」とか「楽」とかいう「概念」はありません。従って、人間のように、より大きな「楽」を得るために、わざわざ「苦」になることをしたり、あとでもっと大きな「苦」になることが分かっているのに、手近な「楽」に興じてしまったり、などという事はありません。

人間以外の動物は、ただ「知ってる通りに」行動するだけで、人間のように「煩悩」で行動しているわけではありません。

しかし、人間だけは、「知っている通りに」行動できず、「分かっちゃいるけどやめられない」、「やめときゃよかった」、「やるべきだった」など、「言い訳」やら「後悔」やら、「苦」が増えるばかりで「楽」とのバランスがとれません。

人間は「苦」を解消しようとして「楽」を求めますが、「楽」を求めることは、必ず、新たな「苦」の原因となります。

「楽」を求めるには、金がかかる、とか、何らかの犠牲、つまり「苦」をともないますし、「楽」な状態を知れば、今までは「楽」でも「苦」でもなかった、日常ごく普通の状態までが「苦」になります。

もともと、人間の「苦」の原因は、「自己」と「他者」という「概念」を獲得したこと、つまり「自己疎外」によって、「空」という、すべてが「相対的」で「対立的」な世界を自ら作ってしまったことにあります。

すると、人間の「苦」を、根本的に解消する方法は、「概念」を無くしてしまうことですが、今さら、類人猿どころか、原始人にすら戻れません。

しかし、「概念」を消すことはできなくても、「疎外」を解消することなら、可能性がありそうに思えます。

そこで生まれたのが「宗教」や「芸術」であり、「自然」や「神」との一体感を感じる、とか、作品を通じて「表現者」に「共感」を覚える、創作された人物に感情移入する、などの方法で、「対立」の世界を離れ、人間の「心」を「癒し」てきたのです。

しかし、スマナサーラ長老にかかっては、モーツァルトも「巧妙に苦を誤魔化す人」にされてしまいます。

これでは、「仏教徒の誇りを取り戻す」(P.154)などと言われても、とうてい「共感」できません。

「仏教」だって、やっていることは、他の「宗教」や「芸術」と同じようなもので、少しでも人々の「心」を「癒す」ことができるから、何とか存在することができるのであり、そうでなければ、「宗教」など、ただ「苦」の原因を増やしているだけのことです。

特に「出家」修行者や「職業僧」は、「在家」の人々の「喜捨」や「布施」に頼って生活しているのですから、自分の「悟り」よりも、人々の「癒し」になることができなければ、存在価値がありません。

生まれるものは苦である。

あるものも苦である。消えるものも苦である。

苦以外生まれるものはない。

苦以外消えるものもない。

・・・・・・・・・・・・

つまりヴァジラー比丘尼は、「全存在は苦である」と言っているのです。

この世のすべての現象は、「苦」という一つの概念でまとめられます。

苦には二つの次元があります。

一つは、「感覚は苦で、生きるとは感覚があることなので、生きることは苦である」ということです。私たちは、感覚があるから「生きている」とか言うのですが、その感覚が「苦」なのです。だから私たちは、苦しまずに生きることができないのです。苦が生命を維持管理しているのです。「生きる=苦という現象」なのです。「生きることには、微塵も楽しみはない」というのは真理です。

ちょっとムカッとくるでしょう?「楽しいことは、いろいろあるじゃないか」と反論したくなるのではないですか?

しかし楽しいことなど、ないのです。「生きるって楽しい」と言えば言うほど、その人の無知(無智)さ加減は強烈です。

どんな苦しみも、限度を超えると人は死んでしまいます。空腹の苦しみでも、そのままでいると死にます。満腹の苦しみでも、そのままでいると死にます。息を吸って吸って苦しくて、そのままでいると死にます。吐いて吐いて苦しくても、そのままでいると死ぬのです。苦が生命を殺そうとするのです。

そこで生命が、なんとか延命をはかります。空腹で死にかけのところでひと口おにぎりを食べると、「なんて美味しいのだろう」と天にも昇るような楽しみを味わいます。

そこで話がこじれるのです。楽なんて苦の「騙し」でしかないのに、「楽だ、楽だ」とありがたがってしまうのです。これはやっぱり無知でしょう?

ご飯をいくら食べても楽しいなら、止めることはできません。胃がパンパンになって、食道も食べ物であふれ返ります。壁をぶん殴ったときに「これは気持ちいいな」と快感があったら、どうなりますか?何度も壁を殴って、血まみれになって、骨が折れて、手がすっかり潰れても殴り続けるでしょう。

つまり感覚が楽なら、私たちは簡単に死んでしまうのです。生きていられません。それで苦が生じて、生き延びるのです。生きていくには苦が必要なのです。(P.201~204)

こんな「屁理屈」で、共感する人もいないだろう、と思うところですが、そうとも限らないのが「宗教」の怖いところです。

いったい、「生きることには、微塵も楽しみはない」というのが「真理」でしょうか。「生きるのが楽しい人」は無知(無智)と言いますが、同じ人生を、「楽しく」生きている人と、「苦しく」生きている人では、いったいどちらが「賢い」のでしょうか。

長老は、「一切が苦」だから、「感覚」が「苦」だ、と言いたいようですが、これは「苦」という「概念」とは関係のない話で、ただ生理的な現象としての「痛覚」などの「感覚」の問題です。

高等な生物に「痛覚」があるのは、自分の身体を守るためで、「壁をぶん殴ると手が痛い」から、自分で自分の身体を破壊しないで済むようになっているのです。

もし、「痛覚」がないと、たとえば、水族館の蛸は、よく、自分で自分の足を食べてしまいます。

蛸の足は、本来再生するものですし、自分の足を食べた場合は、再生しなくても、すぐに死んでしまうわけではありません。つまり「痛覚」がなくても生きて行けますが、人間だったらそうは行きません。出血するだけで死んでしまいます。

つまり、「痛覚」などの「感覚」は、生物が自分の身体を守るために備わったもので、進化によって獲得または保存された、環境適応能力のひとつに過ぎません。つまり、蛸のような、比較的高等な生物でも、生存に必要がなければ、そのような「感覚」は備わりません。(後記:最近では蛸にも痛覚があると言われて居ます)

人間の場合、「空腹感」や「満腹感」は、脳の視床下部にある「空腹中枢」と「満腹中枢」がキャッチした情報によって決まるもので、主として「血糖」が低いと「空腹」、高いと「満腹」を感じるようになっています。「血糖」以外の要因としては、アミノ酸、体温、体脂肪、ストレッチリセプター、などがあります。

「ストレッチリセプター」というのは、食物によって胃腸が伸びるために「満腹中枢」が反応するもので、長老の言うように、食べ続けると、文字通りに「満腹」で苦しくなりますが、「満腹感」の主因は、これではなく、もっぱら「血糖」にあります。

「感覚」について、「苦」とか「楽」とか言うのは、あまり意味がなく、「感覚」の働きは、もっぱら「生物」が「身体」を守ることにあります。

「苦」とか「楽」とかいうのは、人間だけにある「概念」であり、生理的な意味の「感覚」、つまり「痛い」とか「満腹」とかが、直ちに「苦」や「楽」になっているわけではありません。

体に針を刺すと「痛い」ものですが、鍼灸師がツボに針を刺すと「痛い」ながらも快感を覚えます。また、指圧やマッサージなどを少し強くすると「痛い」のですが、やはり快感となります。つまり「痛い」のに「苦」よりも「楽」を覚えます。

また、食餌制限中に「満腹」になるまで食べてしまうと、食べすぎさえしなければ「楽」なはずですが、「決まり」を守れなかったという、挫折感や罪悪感を覚えて、逆に「苦」を感じます。

このように、「苦」「楽」とは、「概念」によって、そう感じるものであり、「痛覚」や「空腹感」などの「感覚」がそのまま「苦」や「楽」になっているわけではありません。

長老は、生きて行くのに「感覚」の「苦」が必要と言いますが、それは「痛覚」などの生理的な機能であり、「ブッダの教え」としての「苦」とは、あまり関係がありません。

「ブッダの教え」としての「苦」とは、「自己」と「他者」という「概念」によって生じる「空」の世界、つまり、「相対的」で「対立的」な世界のこと、と考えるべきです。

そう考えるなら、この本のなかで、長老が何度も言うように、「苦」と「空」は同じこと、と言えるはずですが、ここでは忘れてしまったようです。

いったい、「生きることには、微塵も楽しみはない」というのが「真理」でしょうか。「生きるのが楽しい人」は無知(無智)と言いますが、同じ人生を、「楽しく」生きている人と、「苦しく」生きている人では、いったいどちらが「賢い」のでしょうか。

長老は、「一切が苦」だから、「感覚」が「苦」だ、と言いたいようですが、これは「苦」という「概念」とは関係のない話で、ただ生理的な現象としての「痛覚」などの「感覚」の問題です。

高等な生物に「痛覚」があるのは、自分の身体を守るためで、「壁をぶん殴ると手が痛い」から、自分で自分の身体を破壊しないで済むようになっているのです。

もし、「痛覚」がないと、たとえば、水族館の蛸は、よく、自分で自分の足を食べてしまいます。

蛸の足は、本来再生するものですし、自分の足を食べた場合は、再生しなくても、すぐに死んでしまうわけではありません。つまり「痛覚」がなくても生きて行けますが、人間だったらそうは行きません。出血するだけで死んでしまいます。

つまり、「痛覚」などの「感覚」は、生物が自分の身体を守るために備わったもので、進化によって獲得または保存された、環境適応能力のひとつに過ぎません。つまり、蛸のような、比較的高等な生物でも、生存に必要がなければ、そのような「感覚」は備わりません。(後記:最近では蛸にも痛覚があると言われて居ます)

人間の場合、「空腹感」や「満腹感」は、脳の視床下部にある「空腹中枢」と「満腹中枢」がキャッチした情報によって決まるもので、主として「血糖」が低いと「空腹」、高いと「満腹」を感じるようになっています。「血糖」以外の要因としては、アミノ酸、体温、体脂肪、ストレッチリセプター、などがあります。

「ストレッチリセプター」というのは、食物によって胃腸が伸びるために「満腹中枢」が反応するもので、長老の言うように、食べ続けると、文字通りに「満腹」で苦しくなりますが、「満腹感」の主因は、これではなく、もっぱら「血糖」にあります。

「感覚」について、「苦」とか「楽」とか言うのは、あまり意味がなく、「感覚」の働きは、もっぱら「生物」が「身体」を守ることにあります。

「苦」とか「楽」とかいうのは、人間だけにある「概念」であり、生理的な意味の「感覚」、つまり「痛い」とか「満腹」とかが、直ちに「苦」や「楽」になっているわけではありません。

体に針を刺すと「痛い」ものですが、鍼灸師がツボに針を刺すと「痛い」ながらも快感を覚えます。また、指圧やマッサージなどを少し強くすると「痛い」のですが、やはり快感となります。つまり「痛い」のに「苦」よりも「楽」を覚えます。

また、食餌制限中に「満腹」になるまで食べてしまうと、食べすぎさえしなければ「楽」なはずですが、「決まり」を守れなかったという、挫折感や罪悪感を覚えて、逆に「苦」を感じます。

このように、「苦」「楽」とは、「概念」によって、そう感じるものであり、「痛覚」や「空腹感」などの「感覚」がそのまま「苦」や「楽」になっているわけではありません。

長老は、生きて行くのに「感覚」の「苦」が必要と言いますが、それは「痛覚」などの生理的な機能であり、「ブッダの教え」としての「苦」とは、あまり関係がありません。

「ブッダの教え」としての「苦」とは、「自己」と「他者」という「概念」によって生じる「空」の世界、つまり、「相対的」で「対立的」な世界のこと、と考えるべきです。

そう考えるなら、この本のなかで、長老が何度も言うように、「苦」と「空」は同じこと、と言えるはずですが、ここでは忘れてしまったようです。

<[その2] に続く>『般若心経は間違い?』の間違い(十五) その2 10年経っても反論できない?

張明澄師 南華密教講座 DVD 有空識密 智慧と覚悟