北海道札幌市北海道大学散策 平成31年1月29日実施 その1

北海道札幌市北海道大学散策 平成31年1月29日実施 その1

北海道大学

北海道大学

大雪によりロープウェイやJR、飛行機の運休がある北海道。

小樽に行こうと思っているのですが、予め日時を決めておくと、なかなか実行できないことが分かりました。

1月と2月はいくつかプランを作っておいて、当日の天候でどのプランを実行するか決めた方が良いかもしれません。

そう考えて、いくつかプランを練りました。

今回の散策はそのプランの1つ。

「北海道大学」(=北大)を歩くことにしました。

最近、地域に門戸を開く大学が増えて来ていますが、北大のように構内にインフォメーションコーナーを設け、

ガイドマップなどを用意しているところはそうそうありません。

見学して良いのなら、ガッツリまわらせていただきたい。

冬季のため一部見学が限られているところもありますが、真冬の北大散策を決行しました。

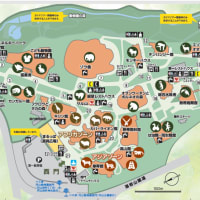

散策マップ

散策マップ

- 冬季に見学の際はくれぐれも冬靴をご用意ください。

散策開始!

散策開始!

1.北海道大学へ

広大な敷地を持つ北大。キャンパス内を巡回するバスがあるほどです。

どこの施設を見学するかによって、使う駅(地下鉄南北線)が変わりますが、

正門そばにあるインフォメーションセンター「エルムの森」で各種資料を得、

かつ、お茶を飲みながら散策の作戦を練るのなら、JR札幌駅(あるいは地下鉄「さっぽろ駅」)からアクセスするのが

良いと思います。

2.インフォメーションセンター「エルムの森」

北大の正門をくぐると、「エルムの森」へ。

こちらで「スープ・パンセット」(300円)を注文し、いただいた資料に目を通し、見学の順番を練りました。

冬季で見学できない所もありますが、それでも見学場所の多い北大。

時間に制限のある方は資料にはしっかり目を通しておいた方が良いと思います。

北大グッズなどのお土産もこちらで購入可能です。

3.キャンパス見学・文書館へ

「エルムの森」を出ると、いよいよキャンパス内の見学です。

欲張りな私、全部見るつもりで歩き始めました。

こちらは事務局本館。専門科進学前の教育を行う2代目予科教室として建設されました。

時代を反映して装飾を極力抑えたとのこと。

しかし、当時の学内新聞には「予科にはモッタイナイ」と紹介されました。

戦前の建物とは思えないくらい、現代風です。

南門(左)と守衛室(右)。

南門は元正門。守衛室は最初、現在の半分程の大きさで建てられたそうです。

白壁と緑の屋根が農学校時代の特徴を伝えているということです。

こちらは「アイヌ・先住民研究センター」。

公開されておりませんが、こちらで興味深いポスターを発見。

2020年4月、白老町(しらおいちょう)に「国立アイヌ民族博物館・国立民族共生公園」が誕生するそうです。

来年の4月…引越しがなければ、ぜひ行ってみたいです。

クラーク会館。

北大創基80周年に際し、札幌農学校初代教頭W.S.クラーク博士を記念し、

国内外に寄付を募って建てられた学生会館です。

国立大学初の学生会館だそうです。

そしてこちらが北海道大学文書館です。

北大に関する歴史的な資料を収集し、整理・保存・研究調査を行うとともに、

閲覧・展示などを通して資料を紹介するところであります。

見学できる場所は「展示ホール」と「沿革展示室」の2ヵ所。

「展示ホール」では北大の歴史を時代の転機にごとに紹介。

札幌農学校開校当時の講義や寄宿舎の様子や北大の卒業生である新渡戸稲造や有島武郎、宮部金吾等の

学生時代のエピソード等を知ることができます。

上図は新渡戸稲造が親にあてた「遊戯会」の様子を記した手紙の中にあるイラスト。

必見であります。

「沿革展示室」では、北大初の女性入学者となった加藤セチをはじめとする北大出身の女性たちを紹介。

女性入学に反対する声も強かった当時、座り込みをして強い入学の意思を示したという加藤セチの逸話には

胸を打たれました。

大学によっては偉大な業績を残した卒業生にスポットを当て、

その業績を紹介することで大学の歴史の紹介とするところもあったりしますが、

北大は卒業生たちにスポットを当てつつも、彼らのエピソード等を色々紹介することによって、

北大の気風や学問への姿勢の方をアピールしているように思われ、

とても頭に入りやすかったし、面白かったです。

あまりにも面白かったので、思った以上にこちらで相当時間を使うこととなりました。

(その後のスケジュールが大変になってしまいました。汗)

残念ながら開館は平日のみとなっております。

チャンスがあれば、お見逃しなく。

参考資料

参考資料

- 北海道大学「歴史的資産ガイドマップ」

- キャンパスに設置された説明板

- 文書館にある説明板や資料

つづく≫