先回から、レンズは、撮影者の意思(無意識)を、フィルムに写し撮ってくれることをお話しして来ましたが、レンズは、無意識だけではなく、現実意識(言語意識)も写し撮ってくれます。

現実意識とは、論理的であるので、社会生活やコミュニケーションに支障を来たさない「言語思考」を主にしています。人類が言語を手に入れてから現在まで、人と人との親和、地域の対話、国の統合に用いられ、慣用としてまた明文化された法律として、さらに、「はじめに言葉ありき」のように、キリスト教では宗教の始まりに、そして、仏教では、人の成り立ちを説明する、身体、言葉、心の三密の一つとして、つまり「言語思考」は、人間に固有の生まれながらの能力であると認知されてきました。

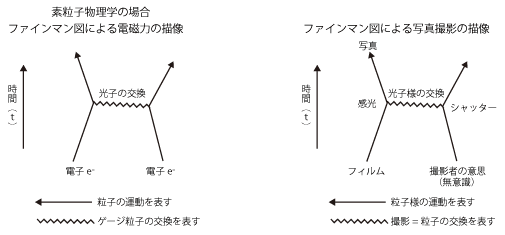

また、今日の人類の繁栄をもたらしている、民主主義、自由主義、資本主義などの社会形態。そして科学も。科学とは、科学的真実を、言語に翻訳し、科学論文で審理する「言語思考」そのものであり、そしてこれら諸々が、 紡がれ縦横に織られて、人類繁栄の基幹をなすパワーと考えられるようになってきました。でも、今日では、それが進みすぎてしまって、「言葉による理解」が「理解」の総てである。と、ついにはこれに異議を唱えそうな芸術においても、表現の主流になったりしています。そして、他の理解、例えば無意識理解からの異議などは、無垢な子供や芸術からの異議であっても、さらに、現実意識は無意識の代弁者でもあるのに、病的、時代遅れ、幼稚、あるいは野蛮の名の下に、排除され続けています。

しかし、人が真の幸福感を感じるは、無意識であり、現実意識の幸福感、例えばお金が儲かったなどは、一時的には嬉しくても真の幸福感ではなく、持続的に、正しく美しいと感じる幸福感は、無意識の担当になります。しかし無意識は、非論理的で、我彼、過去未来を自由に動きまわる対称的意識ですから、現実意識と複合論理(バイロジック)で働かなければ、つまり現実意識が全権を掌握する無意識の代弁者とならなければ、総合失調症(分裂症)などの誹りを受けかねません。その危険からか、言葉による理解を「理解」の総てにしようという魂胆になるのでしょうか。そうすれば、社会の一つのリスクは無くなりますが、代わりに、多くの他の不幸を受け容れなければならないことになり、現代人は真の幸福感を永遠に感じることができなくなっています。つまり、キリスト教の原罪や仏教の煩悩から逃げ出せなくなってしまうのでしょうか。

このような現実意識と無意識の関係を元に、次に二つめの作画意識による撮影法を見てみます。

二つめの作画意識とは、それは、撮影のために、無意識や現実意識から、仮想のイメージを生みだすことから始めます。さらにその仮想のイメージを、具体的な画像のイメージ(絵コンテなど)までに高めるのですが、この場合、シナリオのような言語思考を元にしたフレームワークを借りることが多くなります。ビジネスの販売促進を目的とした「広告写真」や「商品説明写真」など、そのビジネスそのものが、現実意識(言語思考)ですから、無意識を写真に写し込める。としても、用途として現実意識が写り込んでいれば十分なので、逆に、空想的で流動的で制御が難しい無頼の無意識は敬遠され排除され、広告写真の美女は、ステレオタイプの無味乾燥な記号の美人イメージで良いことになります。

つまりそれは、言語思考(現実意識)の粗い知性だけをなぞって生みだされたものなので、言語的理解をサポートする役目だけの写真ということになってしまうのだ。まれに、 巧妙に、優れた撮影者が、無意識の意思を、調味料的に入れ込むことがありますが、大抵は、ビジネスやメディアなどの、大きな現実意識の目的に包み込まれて、無意識の反乱は霞んでしまいます。

つまり、 フランスの思想家ロラン・バルトが有名な写真論の中で言う「プンクトゥム=見る者を突き刺す」が弱い写真ということになります。

つぎに、現実意識(言語思考)と写真の関係について、 大西成明さん写真を例にお話しします。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

リハビリや介護は、現実意識が構成する現実生活や社会の中では不自由になった身体や精神を、再適合させようとする現実意識の行為です。

身体や精神のバランスを司るのは無意識ですから、粗い知性の現実意識から不自由と言われても、繊細な知性の無意識はそう思ってはいないかも知れない。人間の感覚である、臭覚、味覚、触覚、聴覚、視覚、特に体内感覚が苦痛を訴えなければ、無意識は、この社会的に不自由な肉体的現実でも不満はないのかも知れない。あるいは、持つ必要がないのかも知れない。

大西さんの写真からは、患者の無意識のそんな戸惑いの状況と、現実意識が強いてくる、介護リハビリ思考、介護施設、介護士、時代意識などの社会的要請。その間での戸惑い、しかしまた、ここには時に感謝が生まれたりするのですが、そんな状況を見事に捕らえています。

現実意識と無意識そのバランスにおいて、今日では、 無意識を厳しく抑圧する程までに現実意識が優位に立っているので、 リハビリや介護では、患者の無意識の本当の有り様を感じ取ることが出来なくなっています。本などの言語で書かれたリハビリや介護の現状報告からも、生では伝わってこない患者の現実が、大西さんの写真から伝わってくるのは、これも大西さんが「無意識の体内感覚の意思」でシャッターを押し、無意識を写真に写し込ませているから得られるものなのです。

しかし、撮影法となると、これは、第五の、言葉の代わりや言葉理解のサポートのための写真撮影法になります。何故なら、この写真は、現実意識が構成するリハビリや介護の現状を、まず先に言語(シナリオ)が仮想し、仮想が現実意識で理解されることを優先するため、現実意識を表現する最良の手段である、Bookの方法で撮影するからです。つまり、写真が言葉になって、言葉を発し説明させられているからです。

しかしここでも、レンズの自由意思は、レンズに映る物は何でも写してしまうので、 現実意識が仮想する以上に多くのものを写してしまい、結果的に、鑑賞者の無意識も満足することになります。

フランスの思想家ロラン・バルトが有名な写真論の中で言う「プンクトゥム=見る者を突き刺す」の「プンクトゥム」は、このレベルでの指摘です。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

そもそも、人が「美しい」と感じるのは、何故なのでしょうか。視覚からの美を考えると,初めに光があって、対象を目で見て、視覚で認識し、心が働き、美しいと理解します。

この「美しい」の中には、粗い知性の言葉が言う「美しい」では捕らえきれない多くの美の要素があるので、他の総ての「美」を捕らえるのは、繊細な知性の無意識ということになります。

また、現実意識(言語思考)が「美しい」と言うのは、美術品や骨董品の市場価値である価格表示のように、比較が可能な「論理的に美しい」が「美しい」であり、抽象的に言葉が「美しい」という場合は、無意識が捕らえる「美しい」を言葉が代弁しているにしか過ぎません。

ですから、言葉で何万語、美しいと言ったとしても、それは、単なる解説であり、予告編の楽しみであり、真の「美」を感じるのは、目の前に実物を見て、無意識が感得する以外にありません。

では、実物を撮影した写真は、何になるのでしょうか。

例に挙げた大西さんの写真は、ギャラリー経営の塚田晴可さんとのコラボで、美術品そのものの美しさと、さらに、見立て、取り合わせなどの魅力を、大西さんが撮影で切り取った作品です。

そしてこの撮影法も、二つめの作画意識である、無意識や現実意識から、先ず、仮想のイメージを生みだすことから始めています。「美しい」という仮想イメージです。

「美しい」ものを見ると幸せ。という感覚が「美」の解説には近いと思いますが、「幸せ」もやはり、言葉で説明しようとすると書くそばからこぼれ落ちてしまうものなので、やはり無意識の担当になるのですが、その「美」を直接に表現する撮影法には、第四の、レンズの自由意思を意識しながら、でも最低限、撮影者の意思を残す方法。理想は、我が子の笑顔の撮影法なのですが、それでは、 現実意識が求める、 見立て、取り合わせなどの「美」を写し取ることはできません。無意識側から眺めた現実意識の要請に応えることは出来ません。

我々は、日常、現実意識で、時に無頼になる無意識をコントロールし、破綻のない生活を過ごしていますが、現実意識が「美」と言う時は、無頼な無意識を呼びださなければならなくなり、岡本太郎の「芸術は爆発だ!」にならないために、安全上、「美」を現実意識(言語的)の管理としておくために、無意識側から眺めた現実意識の「美」の作法として、見立て、取り合わせなどを考え出したのではないでしょうか。無意識は、我彼、過去未来を自由に行き来する流動的な意識ですから、見立て、取り合わせなど、無意識には当たり前の振る舞いで、この振る舞いに無意識は、無意識なりの洗練があるのですが、さらに加えて、現実意識の「美」とは、他に比類がないという意味で非対称性であり、無意識の「美」は、汎と言う意味で対称性から生まれるので、つまり、日常生活で「美」を扱うときには二律背反が必ずつきまとうので、その解決もしなければならないのです。

しかし、現実生活での現実意識は法律に従わせる警察官の役割ですから、 現実意識の縄張りである見立て、取り合わせでは、無意識は、言うことを聞かなければならない状態になっています。

この状況を、撮影法で説明してみます。

この写真撮影でも、「美しい」という仮想イメージを抱いたとしても、それから先は、現実意識の暗黙のシナリオ(見立て、取り合わせ)に、撮影者の「美の無意識の意思」が従うカタチを取ります。

粗い知性の現実意識(言語思考)が、どれだけ論理的に「見立てが美しい」と言っても、無頼で奔放な無意識が夢見させてくれるファンタジーに敵うはづもないのですが、従わなければ見立てが成立しないので、この意味でも、言語理解をサポートして生まれる写真ということになります。

このような撮影には、写って欲しくない物を画面から外せ、光もコントロールできる、スタジオ撮影が最適です。スタジオで撮影者は、シャッターはなかなか押せません。現実意識が無意識を十分に殺しきったという確信がシャッターチャンスということにになります。それでもレンズの自由意思に助けられ、無意識はしぶとく、ぎりぎりの無頼の残り香を写真に残して行きます。それを「残余の美」と捕らえて、日本の「美」を嗅ぎ取ることになるのです。

では、実物を撮影した写真は、何になるのか。

ここまで、大西さんの写真で撮影法を説明してきましたが、「川の写真」と「脳の写真」二つを並べ眺めると、取り合わせの「美」になるのでは。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

これを、現実意識の「言葉」で説明するのは、それが詩や歌であっても、野暮というものであろう。

現実意識とは、論理的であるので、社会生活やコミュニケーションに支障を来たさない「言語思考」を主にしています。人類が言語を手に入れてから現在まで、人と人との親和、地域の対話、国の統合に用いられ、慣用としてまた明文化された法律として、さらに、「はじめに言葉ありき」のように、キリスト教では宗教の始まりに、そして、仏教では、人の成り立ちを説明する、身体、言葉、心の三密の一つとして、つまり「言語思考」は、人間に固有の生まれながらの能力であると認知されてきました。

また、今日の人類の繁栄をもたらしている、民主主義、自由主義、資本主義などの社会形態。そして科学も。科学とは、科学的真実を、言語に翻訳し、科学論文で審理する「言語思考」そのものであり、そしてこれら諸々が、 紡がれ縦横に織られて、人類繁栄の基幹をなすパワーと考えられるようになってきました。でも、今日では、それが進みすぎてしまって、「言葉による理解」が「理解」の総てである。と、ついにはこれに異議を唱えそうな芸術においても、表現の主流になったりしています。そして、他の理解、例えば無意識理解からの異議などは、無垢な子供や芸術からの異議であっても、さらに、現実意識は無意識の代弁者でもあるのに、病的、時代遅れ、幼稚、あるいは野蛮の名の下に、排除され続けています。

しかし、人が真の幸福感を感じるは、無意識であり、現実意識の幸福感、例えばお金が儲かったなどは、一時的には嬉しくても真の幸福感ではなく、持続的に、正しく美しいと感じる幸福感は、無意識の担当になります。しかし無意識は、非論理的で、我彼、過去未来を自由に動きまわる対称的意識ですから、現実意識と複合論理(バイロジック)で働かなければ、つまり現実意識が全権を掌握する無意識の代弁者とならなければ、総合失調症(分裂症)などの誹りを受けかねません。その危険からか、言葉による理解を「理解」の総てにしようという魂胆になるのでしょうか。そうすれば、社会の一つのリスクは無くなりますが、代わりに、多くの他の不幸を受け容れなければならないことになり、現代人は真の幸福感を永遠に感じることができなくなっています。つまり、キリスト教の原罪や仏教の煩悩から逃げ出せなくなってしまうのでしょうか。

このような現実意識と無意識の関係を元に、次に二つめの作画意識による撮影法を見てみます。

二つめの作画意識とは、それは、撮影のために、無意識や現実意識から、仮想のイメージを生みだすことから始めます。さらにその仮想のイメージを、具体的な画像のイメージ(絵コンテなど)までに高めるのですが、この場合、シナリオのような言語思考を元にしたフレームワークを借りることが多くなります。ビジネスの販売促進を目的とした「広告写真」や「商品説明写真」など、そのビジネスそのものが、現実意識(言語思考)ですから、無意識を写真に写し込める。としても、用途として現実意識が写り込んでいれば十分なので、逆に、空想的で流動的で制御が難しい無頼の無意識は敬遠され排除され、広告写真の美女は、ステレオタイプの無味乾燥な記号の美人イメージで良いことになります。

つまりそれは、言語思考(現実意識)の粗い知性だけをなぞって生みだされたものなので、言語的理解をサポートする役目だけの写真ということになってしまうのだ。まれに、 巧妙に、優れた撮影者が、無意識の意思を、調味料的に入れ込むことがありますが、大抵は、ビジネスやメディアなどの、大きな現実意識の目的に包み込まれて、無意識の反乱は霞んでしまいます。

つまり、 フランスの思想家ロラン・バルトが有名な写真論の中で言う「プンクトゥム=見る者を突き刺す」が弱い写真ということになります。

つぎに、現実意識(言語思考)と写真の関係について、 大西成明さん写真を例にお話しします。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

リハビリや介護は、現実意識が構成する現実生活や社会の中では不自由になった身体や精神を、再適合させようとする現実意識の行為です。

身体や精神のバランスを司るのは無意識ですから、粗い知性の現実意識から不自由と言われても、繊細な知性の無意識はそう思ってはいないかも知れない。人間の感覚である、臭覚、味覚、触覚、聴覚、視覚、特に体内感覚が苦痛を訴えなければ、無意識は、この社会的に不自由な肉体的現実でも不満はないのかも知れない。あるいは、持つ必要がないのかも知れない。

大西さんの写真からは、患者の無意識のそんな戸惑いの状況と、現実意識が強いてくる、介護リハビリ思考、介護施設、介護士、時代意識などの社会的要請。その間での戸惑い、しかしまた、ここには時に感謝が生まれたりするのですが、そんな状況を見事に捕らえています。

現実意識と無意識そのバランスにおいて、今日では、 無意識を厳しく抑圧する程までに現実意識が優位に立っているので、 リハビリや介護では、患者の無意識の本当の有り様を感じ取ることが出来なくなっています。本などの言語で書かれたリハビリや介護の現状報告からも、生では伝わってこない患者の現実が、大西さんの写真から伝わってくるのは、これも大西さんが「無意識の体内感覚の意思」でシャッターを押し、無意識を写真に写し込ませているから得られるものなのです。

しかし、撮影法となると、これは、第五の、言葉の代わりや言葉理解のサポートのための写真撮影法になります。何故なら、この写真は、現実意識が構成するリハビリや介護の現状を、まず先に言語(シナリオ)が仮想し、仮想が現実意識で理解されることを優先するため、現実意識を表現する最良の手段である、Bookの方法で撮影するからです。つまり、写真が言葉になって、言葉を発し説明させられているからです。

しかしここでも、レンズの自由意思は、レンズに映る物は何でも写してしまうので、 現実意識が仮想する以上に多くのものを写してしまい、結果的に、鑑賞者の無意識も満足することになります。

フランスの思想家ロラン・バルトが有名な写真論の中で言う「プンクトゥム=見る者を突き刺す」の「プンクトゥム」は、このレベルでの指摘です。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

そもそも、人が「美しい」と感じるのは、何故なのでしょうか。視覚からの美を考えると,初めに光があって、対象を目で見て、視覚で認識し、心が働き、美しいと理解します。

この「美しい」の中には、粗い知性の言葉が言う「美しい」では捕らえきれない多くの美の要素があるので、他の総ての「美」を捕らえるのは、繊細な知性の無意識ということになります。

また、現実意識(言語思考)が「美しい」と言うのは、美術品や骨董品の市場価値である価格表示のように、比較が可能な「論理的に美しい」が「美しい」であり、抽象的に言葉が「美しい」という場合は、無意識が捕らえる「美しい」を言葉が代弁しているにしか過ぎません。

ですから、言葉で何万語、美しいと言ったとしても、それは、単なる解説であり、予告編の楽しみであり、真の「美」を感じるのは、目の前に実物を見て、無意識が感得する以外にありません。

では、実物を撮影した写真は、何になるのでしょうか。

例に挙げた大西さんの写真は、ギャラリー経営の塚田晴可さんとのコラボで、美術品そのものの美しさと、さらに、見立て、取り合わせなどの魅力を、大西さんが撮影で切り取った作品です。

そしてこの撮影法も、二つめの作画意識である、無意識や現実意識から、先ず、仮想のイメージを生みだすことから始めています。「美しい」という仮想イメージです。

「美しい」ものを見ると幸せ。という感覚が「美」の解説には近いと思いますが、「幸せ」もやはり、言葉で説明しようとすると書くそばからこぼれ落ちてしまうものなので、やはり無意識の担当になるのですが、その「美」を直接に表現する撮影法には、第四の、レンズの自由意思を意識しながら、でも最低限、撮影者の意思を残す方法。理想は、我が子の笑顔の撮影法なのですが、それでは、 現実意識が求める、 見立て、取り合わせなどの「美」を写し取ることはできません。無意識側から眺めた現実意識の要請に応えることは出来ません。

我々は、日常、現実意識で、時に無頼になる無意識をコントロールし、破綻のない生活を過ごしていますが、現実意識が「美」と言う時は、無頼な無意識を呼びださなければならなくなり、岡本太郎の「芸術は爆発だ!」にならないために、安全上、「美」を現実意識(言語的)の管理としておくために、無意識側から眺めた現実意識の「美」の作法として、見立て、取り合わせなどを考え出したのではないでしょうか。無意識は、我彼、過去未来を自由に行き来する流動的な意識ですから、見立て、取り合わせなど、無意識には当たり前の振る舞いで、この振る舞いに無意識は、無意識なりの洗練があるのですが、さらに加えて、現実意識の「美」とは、他に比類がないという意味で非対称性であり、無意識の「美」は、汎と言う意味で対称性から生まれるので、つまり、日常生活で「美」を扱うときには二律背反が必ずつきまとうので、その解決もしなければならないのです。

しかし、現実生活での現実意識は法律に従わせる警察官の役割ですから、 現実意識の縄張りである見立て、取り合わせでは、無意識は、言うことを聞かなければならない状態になっています。

この状況を、撮影法で説明してみます。

この写真撮影でも、「美しい」という仮想イメージを抱いたとしても、それから先は、現実意識の暗黙のシナリオ(見立て、取り合わせ)に、撮影者の「美の無意識の意思」が従うカタチを取ります。

粗い知性の現実意識(言語思考)が、どれだけ論理的に「見立てが美しい」と言っても、無頼で奔放な無意識が夢見させてくれるファンタジーに敵うはづもないのですが、従わなければ見立てが成立しないので、この意味でも、言語理解をサポートして生まれる写真ということになります。

このような撮影には、写って欲しくない物を画面から外せ、光もコントロールできる、スタジオ撮影が最適です。スタジオで撮影者は、シャッターはなかなか押せません。現実意識が無意識を十分に殺しきったという確信がシャッターチャンスということにになります。それでもレンズの自由意思に助けられ、無意識はしぶとく、ぎりぎりの無頼の残り香を写真に残して行きます。それを「残余の美」と捕らえて、日本の「美」を嗅ぎ取ることになるのです。

では、実物を撮影した写真は、何になるのか。

ここまで、大西さんの写真で撮影法を説明してきましたが、「川の写真」と「脳の写真」二つを並べ眺めると、取り合わせの「美」になるのでは。

(C)Copyright Naruaki Onishi. All Rights Reserved.

(画像クリックで拡大)

これを、現実意識の「言葉」で説明するのは、それが詩や歌であっても、野暮というものであろう。