この前

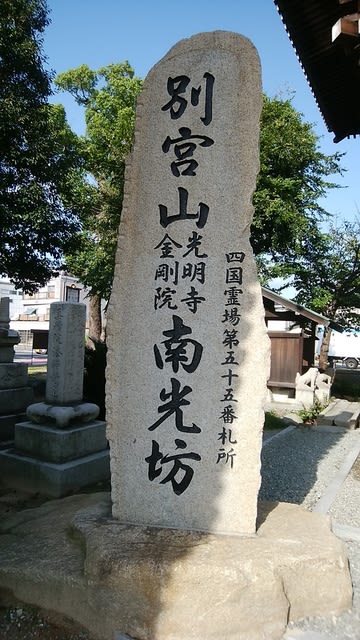

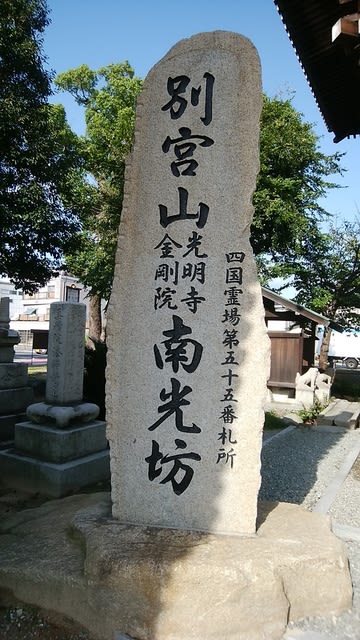

地元(愛媛県今治市)の南光坊(なんこうぼう)に行ってきました。

四国八十八箇所霊場の第五十五番札所で~す。

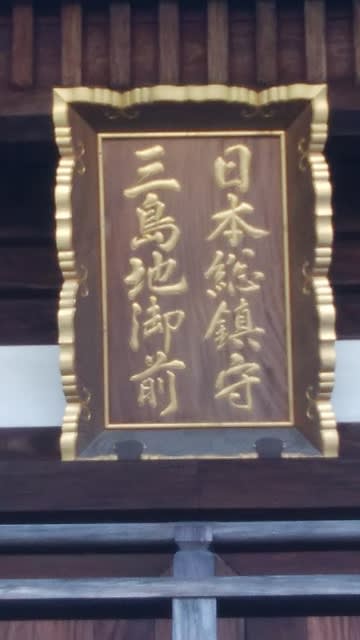

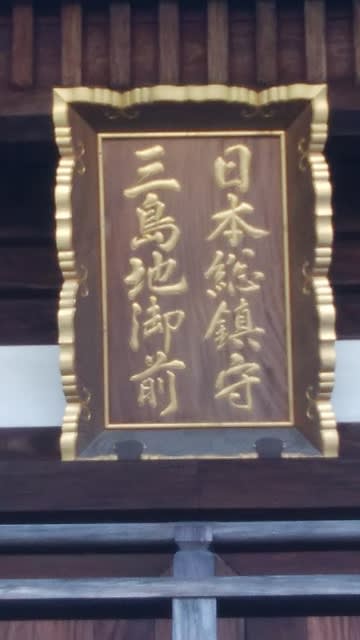

南光坊の別称『日本総鎮守三島地御前』の扁額が掲げられています。

山門の右手に弁天祠があり

山門には、四天王が守護する大型の楼門で四箇所に四天王を配置している形になっています。

山門をくぐって進むと右に大師堂

正面奥に本堂が建ち

日本遺産「四国遍路」

推古天皇御代2年(594年)勅により、

伊予の国一宮で大三島に鎮座する大山祇神社の「供僧寺」のうちの一坊として南光坊が造立された。

のち越智玉澄公は風雨の時祭祀が欠けることを憂い、

文武天皇の勅を奉じて大宝3年(703年)、当地(伊予国越智郡日吉村)に勧請し、

「日本総鎮守三島の地御前」として奉祀し別宮と称した。

大山祇神社には24の僧坊があったが、

南光坊を含む8坊(中之坊・大善坊・乗蔵坊・通蔵坊・宝蔵坊・西光坊・円光坊・南光坊)が別宮の別当寺大積山光明寺の塔頭としてともに遷されたという。

なお、これら8坊の移転を正治年間(1199年 - 1201年)とする説もある。

弘法大師は四国巡錫の時、別宮に参拝して坊で御法楽をあげられて四国霊場第五十五番札所と定められた。

ってことは・・・

かつて南光坊は大三島にあったのね~

大三島といえば大山祇神社

大山祇神社といえば大山積神(おおやまつみのかみ・おおやまづみのかみ)

いざなぎ・いざなみの間の子で いわながひめ と このはなさくやひめ の父

天照大神の兄です。

南光坊のおとなりに

別宮大山祇神社があります。

次回は別宮大山祇神社に行ってみましょう~

地元(愛媛県今治市)の南光坊(なんこうぼう)に行ってきました。

四国八十八箇所霊場の第五十五番札所で~す。

南光坊の別称『日本総鎮守三島地御前』の扁額が掲げられています。

山門の右手に弁天祠があり

山門には、四天王が守護する大型の楼門で四箇所に四天王を配置している形になっています。

山門をくぐって進むと右に大師堂

正面奥に本堂が建ち

日本遺産「四国遍路」

推古天皇御代2年(594年)勅により、

伊予の国一宮で大三島に鎮座する大山祇神社の「供僧寺」のうちの一坊として南光坊が造立された。

のち越智玉澄公は風雨の時祭祀が欠けることを憂い、

文武天皇の勅を奉じて大宝3年(703年)、当地(伊予国越智郡日吉村)に勧請し、

「日本総鎮守三島の地御前」として奉祀し別宮と称した。

大山祇神社には24の僧坊があったが、

南光坊を含む8坊(中之坊・大善坊・乗蔵坊・通蔵坊・宝蔵坊・西光坊・円光坊・南光坊)が別宮の別当寺大積山光明寺の塔頭としてともに遷されたという。

なお、これら8坊の移転を正治年間(1199年 - 1201年)とする説もある。

弘法大師は四国巡錫の時、別宮に参拝して坊で御法楽をあげられて四国霊場第五十五番札所と定められた。

ってことは・・・

かつて南光坊は大三島にあったのね~

大三島といえば大山祇神社

大山祇神社といえば大山積神(おおやまつみのかみ・おおやまづみのかみ)

いざなぎ・いざなみの間の子で いわながひめ と このはなさくやひめ の父

天照大神の兄です。

南光坊のおとなりに

別宮大山祇神社があります。

次回は別宮大山祇神社に行ってみましょう~