昨日は吉永小百合がマドンナの寅さん映画を10チャンでやっていた。

駅の改札を出ると、寅さん像があり、下の台座に山田洋次監督の下記の言葉が刻まれている。

寅さんは損ばかりしながら生きている

江戸っ子とはそういうものだと

別に後悔もしていない

人一倍他人には親切で家族思いで

金儲けなぞは爪の垢ほども考えたことがない

そんな無欲で気持ちのいい男なのに

なぜかみんなに馬鹿にされる

もう二度と故郷になんか帰るものかと

哀しみをこらえて柴又の駅を旅立つことを

いったい何十辺くり返したことだろう

でも、故郷は恋しい

変わることのない愛情で自分を守ってくれる

妹のさくらが可哀想でならない

「ごめんよさくら、いつかはきっと偉い兄貴になるからな」

車寅次郎はそう心に念じつつ

故郷柴又の町をふり返るのである

参道に入る手前の右手に例のセリフが刻まれている。

参道に入り、「とらや」で昼食とした。和食や中華など、メニューは豊富。私は800円のタンメンを注文した。

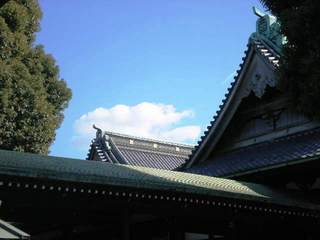

その後、帝釈様にお参りする。

境内には、尾崎士郎や水原秋桜子の文学碑がある。

人生劇場 青春立志の碑

「遺す言葉」 昭和62年10月 尾崎士郎

木々ぬらし 石う可ち つひに 春の海 ---(水原)秋桜子

木々ぬらし 石う可ち つひに 春の海 ---(水原)秋桜子

帝釈様は映画であまりにも有名になった。その割には駅の北にある柴又八幡神社は知られていない。ここは神社の起源を知るのに都合が良い。そのことに関して「筑波山ハイキング」の項で述べた。→筑波山(その1) →神社の起源

柴又八幡神社 に関してはその1でリンクした「葛飾区」に以下の説明がある。

■八幡神社

3丁目30番にある。祭神は誉田別命と建御名方命。柴又村の鎮守。開創が真勝院と同じ頃の9世紀初頭と推定される区内でも最も古い神社だ。

●古墳

社殿下にある。この古墳の築造年代は6世紀後半とされ、横穴式石室と推定されている。学術調査では、列を為した「円筒埴輪」や「須恵器」が発見されている。このほか出土遺物の「鉄刀」や「棟札」など多くの文化財を有している。朱塊・人骨なども発見されているので正倉院文書「養老五年下総国葛餝郡大嶋郷戸籍」に見える嶋俣里の里正孔王部小刀良(あなほべのことら)の墳墓ではないかと思惟する学者もいる。

このように八幡神社は古墳の石棺の上に建てられたものだ。私が子供の頃は神社の縁の下に石棺が見えた。ところが、今回訪れてみると、神社の土台の部分がコンクリートのようなもので、周囲をぐるっと塞がれていて、中の石棺が見えないようにしてある。どうやら、昭和40年頃の学術調査を踏まえた改築で現状のようにしてしまったらしい。神社起源の目で見る教科書なのに、これは一体どういうことなのか?

何か、庶民に見られては具合の悪いことでもあるのであろうか?

八幡神社を後にして、柴又駅のホームに立ったら、上記の絵が描いてあった。漱石のころの江戸川の風景だ。葦の向こうに筑波山が見え、帆舟が川の上をすべっていく光景は、まさに江戸川。そこで捕れた鯰、鯉、鰻、などを「川甚」でだしていたのだ。