この荒木という場所にある聖徳太子の胎内「墨書名」に大江(毛利)季光の法名が書かれていたことに、こだわって書いています。なぜ、この像が荒木という場所に来たのかを復習しつつ進めます。

この聖徳太子像は親鸞が持っていて、その弟子であった「源海」にわたり、源海の生まれ故郷であった武蔵国豊島郡荒木村(現・埼玉県行田市)に持ってきたわけですが、源海という人物は、藤原日野氏であり、親鸞もやはり藤原日野氏の出身でしたので、縁戚関係であったのかもしれません。

源海は安藤駿河守隆光というのが本名です。親鸞の弟子になったのは、二人の子供を同時に亡くしてしまったことによります。「1253(建長 5)年10月22日に源海上人は故郷武蔵国荒木で入寂した。享年89」 とありますが、諸説あるようです。

故郷に帰ってから後に、「荒木門徒」という一団ができ『親鸞聖人御因縁秘伝鈔』という文書が残されています。

~~~*~~~

さて、では親鸞がなぜこの季光の「墨書銘」のある像を持つに至ったのかを考察してみようと思います。

その間には「隆寛」(りゅうかん)という僧がいるのではないかと思います。以下のアドレスの「神奈川と親鸞」を参考とさせていただいてます。

http://shinrankyun.com/?news=%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e3%81%a8%e8%a6%aa%e9%b8%9e%e3%80%80%e5%89%8d%e7%b7%a818%e5%9b%9e

親鸞が敬意を表していた兄弟子に「隆寛」がおり、親鸞より25歳の年上であったそうです。

親鸞と同じく法然の教えも受けていて、元久元年には『選択本願念仏集』の書写を許されているという僧でした。

その隆寛と毛利季光が出会ったのです。

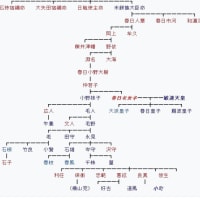

大江(毛利)季光(1202-1247年)は、大江広元が文官であったこととは違い、武士でした。

毛利季光と「隆寛」(りゅうかん)との出会いの場面が以下の「神奈川と親鸞」の記事にありました。

http://shinrankyun.com/?news=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E3%81%A8%E8%A6%AA%E9%B8%9E%E3%80%80%E5%89%8D%E7%B7%A819%E5%9B%9E

【季光はその四男で建仁2年(1202)の生まれ、源実朝に仕えていたが、その暗殺後出家して西阿と名のっていた。彼は毛利荘(厚木市付近)を領地としていて、後に評定衆の一員となり、またその娘は執権北条時頼の正室となるなど幕府内の有力者であった。 季光は護送中にすっかり隆寛に帰依するに至った。そして自分の屋敷が毛利荘の飯山にあったので、高齢の隆寛を自宅に留まらせ、代わりに隆寛の門弟実成が奥州に向かった。 しかし、老齢のためか流罪の旅の疲れからか、引き込んだ風邪がもとで年末に亡くなった。この間、親鸞が隆寛を訪ねた可能性があろうと私は考えている。終焉の地は厚木市飯山の光福寺であったとされ、同寺境内に隆寛の墓所がある。また光福寺の伝えでは、隆寛の代わりに奥州へ向かった実成は隆寛の実子であったという。】

この護送のために共に歩いている間に共感するところあって、帰依するに至った…部分が、コトバンクにもありました。

「護送吏の森入道西阿の帰依を受け,ひそかにその領地にとどまり・・・」とあり、この隆寛は安貞1年(1227年)には亡くなっておりますので、季光が25歳の時となります。

源実朝が鶴岡八幡宮で公暁に襲われ落命(享年28/満26歳没)したのが1219年で、wikipediaによりますと「(季光は、)源実朝に仕え、鶴岡八幡社参行列では前駆に加わった。実朝の死後出家し、入道西阿と称した。」とあります。17歳のころです。

さらに

「承久3年(1221年)に承久の乱が起こると、北条泰時に従って後鳥羽上皇と呼応する勢力と戦い、美濃国の木曽川の突破戦や、山城国の宇治川・淀川の突破戦で武名をあげた。この功によって安芸国吉田荘の地頭職を与えられた。」とあります。

この順調なように見える功があっても、心の中に闇や、空虚さがあったのかもしれません。

帰依にいたり、自分の屋敷にとどまらせた季光。そこに親鸞も見舞いにやって来ていた・・・ということがあったり、季光と親鸞とが知り合い、隆寛の没した後にもつながりを持っていたかもしれないとなると、この聖徳太子像は季光が創らせ、親鸞に贈っていたとも考えられるのです。

この像に銘を書いた年月日が残っていて「寛元五年正月十三日」となっています。

新しい年を祈念し、創り、奉じたことだろうと思います。

しかし残念なことに、この年は季光にとって最後の年となってしまうのです。

2月28日に改元となって宝治となります。

宝治合戦・北条時頼 三浦泰村等を討つ(吾妻鏡・百錬抄) 6月5日

「三浦駿河守が子に若狭守泰村と申は、時頼縁有けるに依て、驕を成す事無双なり。また秋田城介義景も去る子細有て権を取けり。二人中悪して煩多かりけり。義景種々の謀をして讒言を成ける程に、泰村誅せらる。舎弟能登守光村・式部丞景村、彼の一族縁有けるにや、毛利蔵人入道西阿以下、右幕下の法華堂に引籠て自害しけり。是も恣なる事共なり。その後義景法師子息泰盛権を取事並び無し。これを宝治合戦と申すなり。」

季光の妻は「三浦義村の娘」で、娘は「北條時頼」に嫁いでいます。

まさに板挟みとなるわけですが、その時の状況が詳しく書かれているページがありました。

http://www.kawara-ban.com/suemitsu.html

この毛利季光の四男だけが生き残り、越後国佐橋荘と後には安芸国吉田荘の地頭となって毛利氏が続いていくこととなります。

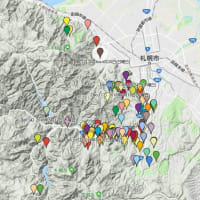

その毛利氏の裔に「坂氏」がいて、「坂橋氏」「坂元氏」と分かれ、この荒木という場所にも来ていたのでしょうか?

次回は荒木という場所に住んでいた「荒木氏」に言及してみたいと思います。

~~~*~~~

親鸞の弟子が関東で活躍していく様子が、以下のアドレスに何ページかに渡ってあります。興味のある方は、クリックしてみてください。

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11E0/WJJS06U/0821105100/0821105100600030/ht200130

妻の恵信尼に関しては、「九里を探して三千里」の方に記事にしてあります。三善氏と関係があり、上越の出身です。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/s/%E6%81%B5%E4%BF%A1%E5%B0%BC

早く進み過ぎてしまってます。ただ時代がついていかない時もある。

なのでひとまず逃げておきますね。7127