変わりゆく 人人の生活(たつき)

商ひも 脱皮しコロナに

負けず生きむと

世界各国に広がっている新型コロナウイルス感染拡大で、日本ではイベントの自粛だけでは収まらない状況で、厚労省は感染リスクの高い「密集」「密着」「密閉」を避ける行動を促しています。

小浜市の経済循環に影響が出てきていて大変危惧しております‼️

こんな時にこそ、何か行動をと小浜市議会の中で、私と杉本和範議員とで各業界の状況把握と相談を聞かせてもらいに回りました。

各界代表のお話では収束の目途、先行きが見通せないのが、最大の不安要素だと頭を痛めておられます。

当面、国補助制度を利用していくしかないが、金融機関からの借入を躊躇して廃業を余儀なくされる所もあるとお聞ききしました。

誰もが予測していないウイルスによる世界恐慌と言えます。

この新型コロナウイルス感染拡大を受け、世界各国が自国最優先をしてグローバル社会の物流を止めたりする動きが出だしました。

食料ナショナリズムが起き、食料供給網の停滞、価格高騰、食料品の入手可能性への懸念から輸出規制のうねりが生まれています。

世界的に食料買いだめの動きが活発化する中、ロシアや中国など一部の国が穀物の輸出規制や食料備蓄積み増しに動き始めた。世界の食料のサプライチェーン(供給網)が阻害され、食料が高騰する可能性があり、自給率が低い国には大きな打撃となりかねません。

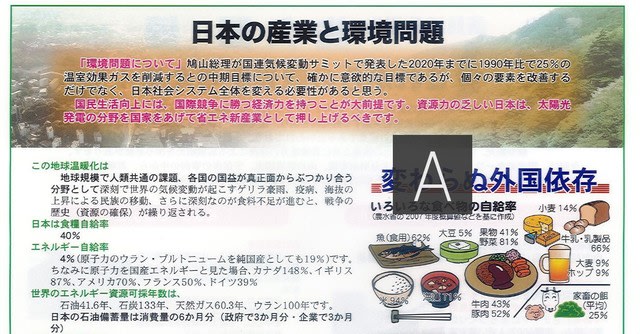

私が平成22年1月の議員活動報告の中で「日本の産業と環境問題」で問題提起した日本の食料自給率、当時40%について・・【抜粋】「地球規模で人類共通の課題、各国の国益が真正面からぶつかり合う分野として深刻で世界の気候変動が起こすゲリラ豪雨、疫病、海抜の上昇による民族移動、さらに深刻な食料不足が進むと、戦争の歴史は資源確保の繰り返しが起こる。」と、食糧の外国依存に懸念を書いています。まさに、現在がその状況になっています。

日本の現在の主な輸入品目は

アメリカ…とうもろこし、牛肉、豚肉、大豆

中国…鶏肉製品、冷凍野菜

カナダ…豚肉、菜種

など食料自給率では37パーセントでしかありません。各国で「自国第一主義」の対応が広がる中、ここ数十年で相互補完関係が強まっていた国際的な農業システムを混乱させるリスクがある。

一部の農産物については、一握りの国が世界全体の供給量で高いシェアを持っているため、いったん輸出規制に踏み切れば大きな影響が出ます。

日本は資源が少なく各分野で他国に依存しなくてはいけないのですが、食料だけは安かろう良かろうではなく、以前から訪れ見てきましたフランスのように100パーセント自国で食料を作って、安全で安心出来るものを食していきたいものです。

小浜市は平成13年9月に「食のまちづくり条例」を制定し、観光、産業、環境、教育など政策を総合的に進め、特に全国に先がけた食育の推進は、「生涯食育」の理念を提唱し、キッズ・キッチン、ジュニア・キッチン、地場産学校給食、高齢者の料理教室、小浜病院医師とのコラボレーション事業など多岐にわたる取り組みが行われてきました。

ミラノ国際博覧会で小浜市の「若狭塗り箸砥ぎ体験」、「キッズ・キッチン」を実施し、「日本の食育」として、「キッズ・キッチン」が紹介されました。

数年前は三重県の志摩市で開催された「伊勢志摩サミット」では和食展示コナーで小浜市文化会館の雑煮の再現レプリカが展示され、世界の重要な機会に認められ「食育文化都市」として高い評価を受けています。

私達の会派[おばま未来]はこの誇れる「食のまち小浜」の地元のとれる食材を農家の方から仕入れて調理してきた小中学校の自校炊飯と公立小浜病院の食事提供を外部委託業者に任せることだけは地産地消を守るべきと、市部局、小立小浜病院に掛け合っています。

福井市越廼テレワーク

情報通信技術(ICT)を活用して職場以外で働くテレワーク推進拠点施設として福井市越廼地区に設けました。

越前海岸を一望できるオフィスと豊かな自然、観光資源を売りに都市部から人と仕事を呼び込み地域活性化や移住、定住につなげたい考えです。

近くにキャンプ場や温泉施設があり、仕事(ワーク)と休暇(バケーション)を両立する[ワケーション]ができるのですが、

以前に社員の福利厚生の一環として流行った保養地の施設に似ていて新鮮さを感じませんでした。

鯖江市サテライトオフィスわどう

都会のIT企業の仕事をインターネット環境の整えたオフィスに仕事を依頼して人件費のコストダウンになり、地方のベンチャービジネスの場になっています。

大企業の工場誘致することもさることながら、サテライトオフィスは個人に合わせた雇用条件も魅力的で、女性の活躍の場になっていて、今まで地方に残らなかった人材を確保して、空き家の利活用につながっいたのには参考になります。

サテライトオフィスLI FULL(東京企業)とわどう(山岸充氏)は子育てママさんの職場として古民家をリフォームしている

【地方に、年齢や性別、環境によらず誰もが挑戦、成長していける[幸せな働き方]を創る】プロジェクトビジョン

東京本社と同様の雇用条件の良いのとパート職員も1時間50円支払って子供を見てもらえる職場の横に認可保育園を開設しているのは素晴らしいと思います!

山岸氏のお話はサテライトオフィスとして現地な者が管理する場合の業務委託契約は細かく教えていただきたいです。

鯖江市N P O法人エル.コミュニティ

12年前、代表 竹部美樹さんは鯖江出身で東京のIT企業に勤務しながら企画しまた[市長やりませんか]プランコンテストに全国の大学生が参加し始まります。

有名大学から2泊3日で論理的仕事能力を競って審査を受けます。鯖江市は[市民主役条例]をつくり、提案を取り込み事業を実施します!

歴史を重ね出場したOBが省庁や企業に就職してそれぞれな立場で[鯖江オフィシャルメンター]応援されています。

今では学生団体W ithが運営を任されていて企業を巻き込みさらに【協創】が行われています。

エル・コミュニティは花道場を開き、ITのまちを担う子供達を育成(遊び場づくり)イチゴジャムとKDDIと共に教育モデルに展開を進めています。

サテライトオフィスのシェアハウスの準備も進めていて、企業(民間)はスピードが速い!どう動くかの共通認識が必要になります。

民間が動いて成果を出せば行政もついてくると言われました。

それも鯖江牧野市長の多彩な発想と人材育成とNP O法人への支援や早くからのIT関係の様々な取り組みの成果が先進地になりました。

[企業家の村]岡山県西粟倉村(にしあわくらそん)

都市部からの移住、起業が活発に行われている [ローカルベンチャーについて]

百年の森林構想は自治体(西粟倉村)が森林施設を補助事業で建設する。民間(森の学校)が林業の6次化、付加価値の添加を受け持ち、共感、共有、発信、見える化を共有できているのがポイント!

起業家が今までに村に無かった仕事を起こし企業となり雇用を創出する。

西粟倉村は補助金を出すのではなく融資の相談や資料の作成を手伝っている。

森林の循環の事業に年間3000万事業費

としてかかるが、税収に繋がっていく。

都会は3年でペイできることが、地方では7年かかるといわれる。3年の補助が止まってからの展開で失敗するケースがあるので、6次化の循環事業にすることの自治体の構想が重要だと感じました。

サテライトオフィス事業の課題を解決するには、自治体と民間プレーヤーの間に入ってタックを組ませる役割りを担う機能(人材)と次のことが必要と思います。

1.事業協同運営(業務委託)

2.民間アイデア(民間知見の巻き込み)

3.ファイナンスの共同

4.リソースの共有

5.中間支援機能

徳島県神山町N P O法人グリーンバレー

徳島県神山町は、サテライトオフィス先進地として.創造的過疎が進む中、多様な働き方が可能なビジネスの場がいります。

そこで、神山プロジェットは3つの取組みを行っております。

① ワークインレジデンス(働き手、 起業家の誘致)

② サテライトオフィス の誘致により 、現在16社があります。

③ コワーキングスペースとして、 縫製工場の跡地を神山町が整備し、サテライトオフィス3社、徳島県庁も入り、、プログラマーやアーティストが集結し、登録会社が増えています。

グリーンバレー(N P O法人)の担当者の面白いお話はコンサルタントの仕事は魂がない、成り行に未来があるということでした。

国際文化村委員会…住民の思いが詰まった村を創ろう!から始まり、

アイデアキラー(難しい 無理だ 急ぐ必要はない 誰が責任を取る 事例がない) の抵抗勢力はあって当然ながら、時代の歯車を回すチャンスでした。

出来ない理由より出来る方法を考えてとにかく始めよ!(Just do it )

そして長期計画があったわけででない。アートから始まって良かった!

小さな成功から進んできている。続けるためには無理をしない。ということでした。

勉強して,小浜市の担い手、雇用の創出につながるサテライトオフィス誘致に向けて、民間と行政のつなぎ役をしたいと思っています。

近年、高齢者医療・介護給付金の増加に伴い、賄う財源は公費(国債等)となっており、将来世代に負担を先送りしています。

このままの状態を放置すれば、現在の社会保障制度を維持していくことが困難となるおそれがあります。

このため、平成24年に、社会保障の充実、安定化と財政健全化の同時達成を目指す「社会保障と税の一体改革」の下で、平成26年度以降、消費税率(国・地方)を5%から8%、8%から10%へ段階的に引き上げることになりました。

「社会保障と税の一体改革」は、少子高齢化や財源の不足といった状況に対応した社会保障とするための改革です。

消費税率引き上げによる増税分は主に社会保障に充てられ、待機児童の解消や幼児教育の無償化などで子育て世代のためにも充当し、「前世代型」の社会保障への転換を目指すというものです。

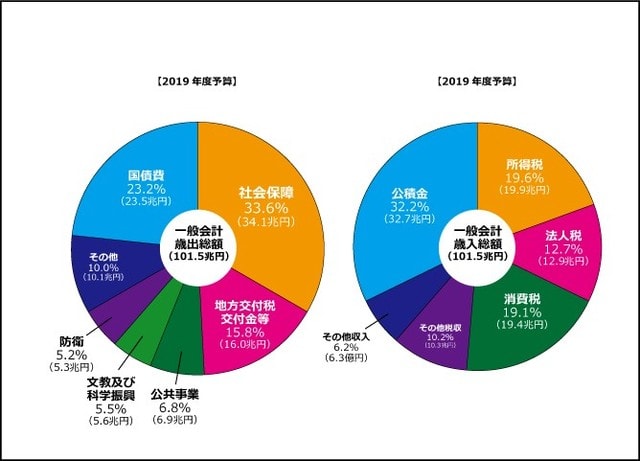

国の歳入、歳出を見てみると令和元年度の日本の歳入は約101兆円。このうち税金が62兆円、国の借金が約33兆円、その他の収入約6兆円。収入の6割が税金で、残りは借金となっています。

支出は、国の借金を返す分が23兆円、残り78兆円が国民生活などに使われる政策的経費として使われます。

国の財政的バランスは 国の借金(公債発行)が多く、歳出の方が歳入を上回っている現状は、個人お家に例えると毎月、自分の給料よりも多くの生活費を使い、借金を繰り返している状況です。

一方、国の借金(公債発行)は、平成31年度の国債残高は約1001兆と見込まれています。

これは税収入約15年分に相当し、大きな負担を将来世代に残すことにないます。

この借金をどうして減らし、プライマリーバランスの良い方向性を示すのかが国の課題であります。

麻生太郎経済相の国会答弁で財政の健全化は目標にしてるが、1001兆の借金はあるが、国債は円建てで売っているので、金利も安いから大丈夫なんだ。

インフレになれば自国での国債を買い取っていけば良いと楽観的な考えを示しました。

大企業の内部保留が増大になっていて、全体で数年前の3倍になっているようです。

しかし、社員給与は横ばいの状態で若い世代の預金が無い世帯が増え、格差社会は広がっていると思われます。

企業が内部保留しているお金を設備投資と人件費にまわすことでインフレになるということですが、日本国内の需要が増える要素がない、国際情勢も不安な状況で中々進んでいきません。

一時、世界から日本の企業、ビジネスマンは「働き過ぎ」ぐらい頑張っていましたが、世界の風潮に合わせるようになり、今は働かないことが美徳のような雰囲気になっています。

株式市場もバブル崩壊で「借金=悪」「投資=悪」のようなイメージが広がりました。

競争意欲を持つこと自体に疲弊し、こうした精神構造が社会全体を覆ってしまいました。

2000年前後のネットバブルでは若い経営者が脚光を浴び、「お金があれば何でも買える」という発言が世間の総バッシングを浴び、成長産業に若者が入りそうだったのに、みんなが萎縮してしまいました。

日本人は以前のハングリー精神は失われたのでしょうか、満たされてしまったのでしょうか。

そして、人口構成の推移から日本は大きな問題を抱えています。

高齢化社会の支える人数比が2012年(平成25年)20~64歳と65歳以上の割合が2.3人対1.2025年は1.8人対1。2050年には1.2人体になると予測されます。

今の税制でいくと一人が一人の面倒をみる社会になるということです。

今後も増える社会保障費2040年になると、2018年の介護、医療にかかる社会保障給付費用は約2倍になると予測されます。

社会保障と国民負担のバランスは主な国と比較すると、日本は、社会保障の支出(国民の受けているサービスなど)に比べて、国民負担率(税、社会保険料などの支払いは低い方です。

日本の社会保障制度は、働いている人の社会保障料で費用を負担することを基本としていますが、少子化が続いたために働く世代の負担が集中することになります。

また、医療の発展で人生100年時代と言われる一方で、老後2000万円は貯蓄がなければ生活出来ないとの財務省の試算が出て、国民が将来不安を持った矢先の消費増税になり景気の悪化が懸念材料です。

高齢者は「長生きしたいけれど、お金が無い」若者は「税負担が増えるばかりで、自分たちの将来の年金は大丈夫なのか」と不安の声が聞こえます。

「皆が安心して暮らせる社会の実現」は政治の大きな課題であると思います。

私は、八百姫尼伝説の不老不死(健康長寿)は食の小浜を語るには八百比丘尼伝説は大きな冠にすべきだと以前より提案してきました。

日本各地にはさまざまな伝説が残されていますが、人魚の肉を食べた女性が800歳まで生き、尼さんになったというこの伝説は形を変え各地に伝わってい)ます。若狭の小浜の八百比尼伝説・・・若狭で取れたある魚の肉(人魚)を食べて歳をとらなくなり日本全国を回り逸話を残した後、八百歳になっても若いままの姿で生きている自分がいやになり、小浜の空印寺の岩窟(がんくつ)に入り、八百歳で自らの命を絶った伝説

八尾比丘尼伝説では、比丘尼が食べたと伝わるものが「人魚」のほかに、「貝」と言われるものがあり、この金川寺に伝わるのは貝の伝説です。

喜多方市八尾比丘尼が開いたと伝わるお寺「金川寺(きんせんじ」伝説・・・文武天皇に使えていた秦の勝道(はたのかつどう)は、他の家臣の妬みを買い、京の都から磐梯山麓の更科の里に流されてしまいます。

その地の村長の娘との間に生まれたのが千代姫という女の子です。

ある日父の勝道が庚申講に加わると、宴の肴として『竜宮でも珍しい九穴(くけつ)の貝』という物を出されますが、勝道はこれを食べずに懐に入れて持ち帰ります。

父が持ち帰った貝を千代姫が食べてしまい、800歳生きる八尾比丘尼となって全国を旅し、人々の平八尾比丘尼伝説は日本全国に120以上の伝説地がありますが、御堂とご本尊を祀っているのはそのなかでもたった2か所しかありません。ここ金川寺はそのうちの1か所です。和と安泰を祈ったと伝わっています。

“美と長寿を願う八尾比丘尼尊”として、毎年5月2日に大祭が執り行われ、地元の人々に厚く信仰されており、境内には八尾比丘尼をお奉りする「比丘尼堂(びくにどう)」があり、八尾比丘尼の像がおさめられていました。

ご本尊は普段の日は一般公開されていませんが、5月2日の大祭の日にはご本尊の姿とともに、八尾比丘尼が身に着けていたと伝わる袈裟(けさ)、比丘尼の一生の3巻絵巻、他にも豊臣秀吉から八尾比丘尼にあてて送られたと伝えられる書状の写しなども、浅野良道住職から特別に見せていただきました。

大祭で御開帳される八尾比丘尼像は、「八百歳の誠のこころに残し置く 誓を結べ後の世の人」と唱えながらお参りすると、福寿長久で願いがかなうと言われ、“コロリと死ぬより美を保ちながら寿命を終える事が真(まこと)の人生である”と信じられて来ました。

始皇帝は不老不死(ふろうふし)永久に若く死なないこと「不死身(いかなる傷、打撃、病気、苦痛にも耐えられる状態)」実際に不老不死の薬を求めたと言われています。

その他にも不老不死を求める話は世界各地にあり、人間の究極の願望かもしれません。

美しい姿で老いない八百比丘尼は日本のではない女性達のあこがれの姿だったのではないでしょうか。

今回.金川寺をご紹介いただいたのは八百比丘尼伝説を取り上げていただいける探検家の高橋大輔(たかはしだいすけ)氏です。

浦島太郎や桃太郎、サンタクロースなどの架空と思われる人物を紐解いておられるユニークな探検家、作家でもあり、本の出版、メディアを通じての放映もされています。

昨年、東北NHKから何か面白い題材をと依頼され、福島県の金川寺の八百比丘比丘尼伝説を取り上げ放映され、全国各地にある八百比丘尼の物語の中で、若狭小浜のことも紹介してもらっています。

高橋氏は若狭と隠岐の島を取材され、今後の展開として「知られざる歴史の道若狭と隠岐の島」(仮称)の短編TV放映が期待されます。

昨今メディアを通じて得た情報がSNSなどで拡散され、全国はもとより海外にも発信されます。

小浜市と隠岐の島町が、短編TV放映の協力から情報交換、観光交流が進み友好な関係になることを期待いたします。

そして、八百比丘尼伝説ゆかりの地が交流を深め、「健康長寿」を授かりに若狭。たくさんのマーメード伝説をまとめて、ゆかりの地付近に「マーメードスタジアム」はVR((Virtual Reality)作られた仮想空間によって、あたかも現実のようなできる技術)によって世界の人魚伝説を紹介することに出来れば大きな観光資源になり得ると提案しています。

YouTube『 The Story of Obama mermaid』 小浜に古くから不老不死の伝説として伝わる「八百比丘尼(はっぴゃくびくに)」の物語を紹介する動画が人魚伝説ゆかりの地として視察に訪れた島根県の人たちや、図書館で動画を見た小浜市の小学生たちに好評だったことから、より多くの人に見てもらえるよう、小浜第二中学校に勤務する外国語指導助手(ALT)のウィリアム・ティプトーさんに英語に翻訳いただいています。

この動画は、もともと平成17年に、市民提案型まちづくり事業により、地元に伝わる人魚伝説で町おこしをしようと市民団体が制作したもので小浜市の公式ホームページで見ることが出来ます。

動画によて世界中の人が小浜に興味を持ってくれるようになれば嬉しいです。