近年、高齢者医療・介護給付金の増加に伴い、賄う財源は公費(国債等)となっており、将来世代に負担を先送りしています。

このままの状態を放置すれば、現在の社会保障制度を維持していくことが困難となるおそれがあります。

このため、平成24年に、社会保障の充実、安定化と財政健全化の同時達成を目指す「社会保障と税の一体改革」の下で、平成26年度以降、消費税率(国・地方)を5%から8%、8%から10%へ段階的に引き上げることになりました。

「社会保障と税の一体改革」は、少子高齢化や財源の不足といった状況に対応した社会保障とするための改革です。

消費税率引き上げによる増税分は主に社会保障に充てられ、待機児童の解消や幼児教育の無償化などで子育て世代のためにも充当し、「前世代型」の社会保障への転換を目指すというものです。

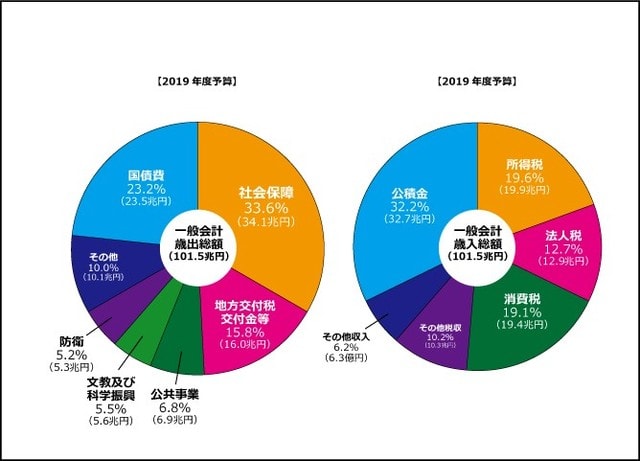

国の歳入、歳出を見てみると令和元年度の日本の歳入は約101兆円。このうち税金が62兆円、国の借金が約33兆円、その他の収入約6兆円。収入の6割が税金で、残りは借金となっています。

支出は、国の借金を返す分が23兆円、残り78兆円が国民生活などに使われる政策的経費として使われます。

国の財政的バランスは 国の借金(公債発行)が多く、歳出の方が歳入を上回っている現状は、個人お家に例えると毎月、自分の給料よりも多くの生活費を使い、借金を繰り返している状況です。

一方、国の借金(公債発行)は、平成31年度の国債残高は約1001兆と見込まれています。

これは税収入約15年分に相当し、大きな負担を将来世代に残すことにないます。

この借金をどうして減らし、プライマリーバランスの良い方向性を示すのかが国の課題であります。

麻生太郎経済相の国会答弁で財政の健全化は目標にしてるが、1001兆の借金はあるが、国債は円建てで売っているので、金利も安いから大丈夫なんだ。

インフレになれば自国での国債を買い取っていけば良いと楽観的な考えを示しました。

大企業の内部保留が増大になっていて、全体で数年前の3倍になっているようです。

しかし、社員給与は横ばいの状態で若い世代の預金が無い世帯が増え、格差社会は広がっていると思われます。

企業が内部保留しているお金を設備投資と人件費にまわすことでインフレになるということですが、日本国内の需要が増える要素がない、国際情勢も不安な状況で中々進んでいきません。

一時、世界から日本の企業、ビジネスマンは「働き過ぎ」ぐらい頑張っていましたが、世界の風潮に合わせるようになり、今は働かないことが美徳のような雰囲気になっています。

株式市場もバブル崩壊で「借金=悪」「投資=悪」のようなイメージが広がりました。

競争意欲を持つこと自体に疲弊し、こうした精神構造が社会全体を覆ってしまいました。

2000年前後のネットバブルでは若い経営者が脚光を浴び、「お金があれば何でも買える」という発言が世間の総バッシングを浴び、成長産業に若者が入りそうだったのに、みんなが萎縮してしまいました。

日本人は以前のハングリー精神は失われたのでしょうか、満たされてしまったのでしょうか。

そして、人口構成の推移から日本は大きな問題を抱えています。

高齢化社会の支える人数比が2012年(平成25年)20~64歳と65歳以上の割合が2.3人対1.2025年は1.8人対1。2050年には1.2人体になると予測されます。

今の税制でいくと一人が一人の面倒をみる社会になるということです。

今後も増える社会保障費2040年になると、2018年の介護、医療にかかる社会保障給付費用は約2倍になると予測されます。

社会保障と国民負担のバランスは主な国と比較すると、日本は、社会保障の支出(国民の受けているサービスなど)に比べて、国民負担率(税、社会保険料などの支払いは低い方です。

日本の社会保障制度は、働いている人の社会保障料で費用を負担することを基本としていますが、少子化が続いたために働く世代の負担が集中することになります。

また、医療の発展で人生100年時代と言われる一方で、老後2000万円は貯蓄がなければ生活出来ないとの財務省の試算が出て、国民が将来不安を持った矢先の消費増税になり景気の悪化が懸念材料です。

高齢者は「長生きしたいけれど、お金が無い」若者は「税負担が増えるばかりで、自分たちの将来の年金は大丈夫なのか」と不安の声が聞こえます。

「皆が安心して暮らせる社会の実現」は政治の大きな課題であると思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます