大学入学共通テストが終わりましたね。

受験生とそのご家族の皆さま、お疲れさまでした。

天気予報より寒かったですね・・

ひと息ついたところで、まだこれからが本番。

健康管理だけでも大変な時期ですが、万全の体調で受験して実力が発揮できますように。

私の時代は共通一次試験、息子たちの時代はセンター試験、今は大学入学共通テスト。

名前を変えながら内容がどう変遷しているのか、当事者でなくなってからは理解していません。

それでも・・より良い内容や方式になっていくよう願っています。

春が待ち遠しいですね!ファイト☆

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

新春の話題にはどうかなとは思ったのですが、今日は喪の第一礼装の話を。

若い頃、公民館で装道の先生が教えておられる教室で習っていたことがあります。

そのカリキュラムの中で「喪服の着方」という回がありました。

平日昼間に習っていたので、生徒は主婦の方が6人ぐらいだったかと。

「喪服をしまい込んでいて、いざという時に慌てふためく話をよく聞きます。一度着てみてきちんと着られる状態か確認しておくことはとても大事なことです。」と先生。

みんなで真剣に練習したことがありました。

慶事のための着付けの練習はされると思います。

弔事も同じ。

私は慶事でも弔事でも、大切な日には心を込めてきちんと着たいなあと思っています。

予め練習してみることは決してタブーではないですね。

喪帯と絽(夏物)喪服は誂えて持っているのですが、これまで袷の喪服は持っていませんでした。

実家の母は私より5㌢位小さいのですが、義母と私は背格好がほぼ同じ。

袷の喪服は、義母の着物を譲っていただけたらなあ・・と思い、お願いしていました。

先日、義母に喪服と白の長襦袢を一緒に送って頂きとてもありがたかったです!

第一礼装の長襦袢は白。そしてそれに慶弔の使い分けはしません。

なので、地紋の柄は慶弔どちらにも使えるものを選ぶといいと思います。

私の手持ちの白の長襦袢は「遠山」*左

義母に頂いた白の長襦袢は「ヱ霞」*右

この日曜日、練習にもなるのでさっそく着てみました。

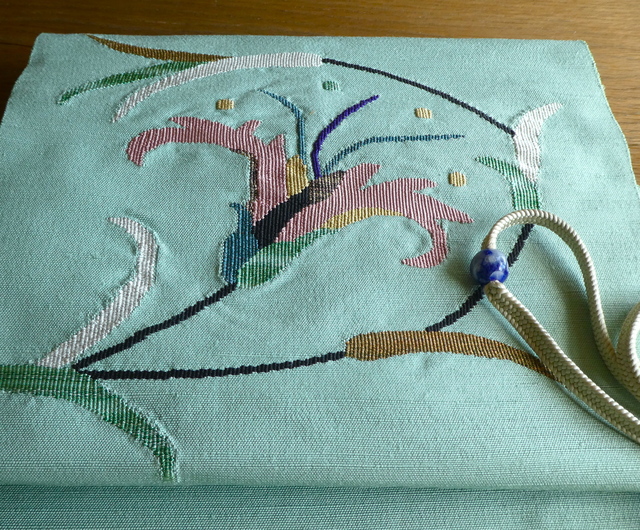

着付け小物と帯は、私の手持ちのものを合わせます。

長襦袢と足袋以外、小物も草履も全部黒。

喪装時の小物類は一つにまとめておくといいと思います。

義母が一回しか袖を通していない長襦袢と喪服は、どちらもしっとりとした縮緬。

昔、和裁をしていた義母の着物はとても着やすいです。

すんなり着られてほっとしました。

★鏡に写して自撮りしているので ↓ 打ち合わせなど逆に写っています。

着姿の写真を撮っておくと、客観的に着付けをチェックできるのでおすすめです。

今回私も、写真を見て1箇所気になるところを発見したので気をつけたいと思いました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先週発症した帯状疱疹は、お陰様でだいぶ良くなってきました。

処方された薬の2/3位を飲み終えたところです。

早く皮膚科に行って薬を早く飲み始めたからだと思いますが、発疹は水疱にならずに済み数も増えませんでした。そして痛みも気にならなくなっています。

時折、肋骨の奥がぐいっと痛む時があり、ウィルスが最期の悪あがきをしているのかも。

「無駄な抵抗をするな!」と左脇腹を見ながら言い聞かせています。(:`θ´)/ ::::::

「この後しばらく赤痣のように残って、少しずつ消えていくと思うよ。」と長男。

この年齢ではなかなか赤痣も消えないかも。。とほほ .. (ノ_-。)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜