今日は、「令和」の元号の典拠とされる。

万葉集・梅花の歌三十二首のうち一首を紹介します。

万葉集/巻5-834 作者/少令史田氏肥人(しょうりょうしでんじのこまひと)

梅の花 今盛りなり 百鳥(ももとり)の

声の恋(こお)しき 春来(き)たるらし

【意味】梅の花はいま満開だ 多くの鳥の鳴く声が

また懐かしくよみがえって来る 春が来たに違いない

※「恋しき」慕わしい。なつかしい。

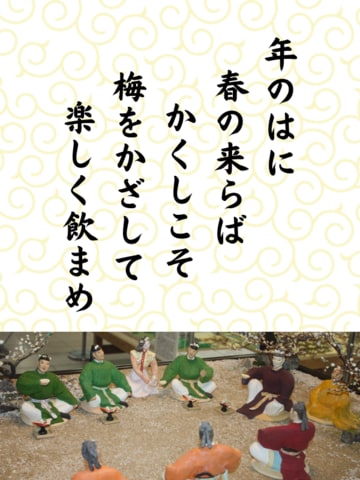

写真は大宰府展示館の模型「梅花の宴」を写したものです。

「令和」という語を、万葉集にある(漢文での序)「初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして 気淑(きよ)く風(かぜ)和(やわら)ぎ、...」という文から採り、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味を込めている、とのことでした。

天平二年正月十三日、大伴旅人の邸に集まって宴会での梅花の歌、三十二首の序文