2017年10月8日

夫が運転する車中で「カズオ・イシグロが今年のノーベル文学賞受賞」のニュースが流れました。

「英国人と言ってるけどカズオ・イシグロって日本人の名前じゃない?」と夫が聞く。

そそ、日本人だったけど家族と英国に移って後に英国人の国籍を取得した作家よ。作品に映画化されたものがあるし、わたしは彼の短編「Family Supper」を読んだ事がある。日本人というよりむしろ英国人かな、と夫が知らなさそうなので、実は少しばかり自慢っぽく説明したのでした。

カズオ・イシグロという日系英国人作家をちょっとしたいきさつで知ったのはかれこれ10年以上も前のことです。

この区域の高校で先生をしている我がフラットの前に住む女性が、「英語を教える同僚がいて、教科書でフグという毒魚を食べる短編を授業でしたのだが、日本文化に生徒が興味を示している。誰か日本人を知らないかと聞かれた。ユーコさん、してもらえない?」と申し出があったのでした。

してもらえないかというのは、つまり日本文化紹介の授業です。それが2004年だったと思います。その時に参考にもらった教科書のコピーがKazuo Ishiguroの短編「Family Supper(邦題は夕餉)」でした。

作家の名前は初耳でした。話が来たときは、日本文学の英訳したものを授業で使っているのか、あまり褒めたものではないじゃないか、などと鵜吞みにしたのですが、調べてみると、この作家は幼児期に家族と渡英した帰化人とあるのです。

その作品がポルトガルの高校の英語教科書に載るなんて、名誉なことだなぁと感心し、結果、わたしは胸ドキドキの思いで、ポルトガルの高校生相手に初めて教室で英語で授業をすることになったのでした。

その後、更に2度に渡り同高校で毎年「Family Supper」の単元がやってくる毎に、ボランティア授業をしてきました。

これがわたしの日本文化紹介ボランティア活動の出発になったと言えます。そのような訳でわたしのボランティア活動とカズオ・イシグロは切り離せないものなのです。

彼の作品で映画化された「The Remains of the Day(邦題:日の名残り)」は、アンソニー・ホプキンス主演の旧英国の卿に仕える頑固なまでプロフェッショナルな黄昏時期に達した執事の人生を描いた秀作です。原作者の感性は日本人ではなくイギリス人そのものだと思いました。

下記、3度目のボランティア授業の様子を過去日記から引き出します。

2008年2月12日(火) 日本文化紹介ボランティア

行って参りました、高校でのボランティア授業。

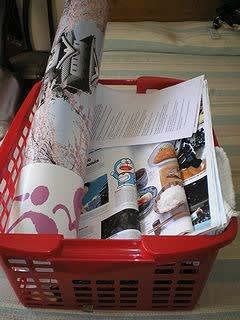

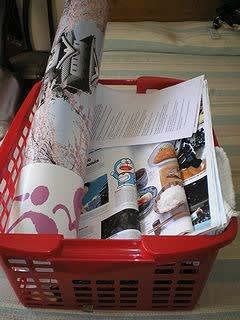

夕べ午前2時まで下準備。それでも終わりきれず今日の午前中ギリギリまでタイプを打ったり、展示する物を引っ張り出したり。下が持っていったもの一式です。

左に丸めてある大きなポスターは我が同窓生が送ってくれた弘前公園の桜まつりの写真。その他、言葉で伝えるよりも目で見た方が分かりやすいものの大きな写真コピーも。

もちろん、夕べから今日の午前中ギリギリまでタイプした授業のための英文トラの巻き5枚もしっかりと^^

これを見て棒読みするわけではないのですってば^^;こうしてタイピングすることで話したいことがだいたい頭に入るのであります。

我が家から車で10分ほどのところのErmesindeという区域にあるリセウです。写真は校門を入った正面にある校舎の一部で、そこから校内に入りました。

「2年前に入った校舎と違うな?」と思いながら、ここでフランス語とポルトガル語を教えている友人から依頼してきたポルトガル人の英語の先生を紹介され、授業をしてもらう場所ですと、彼女に案内されたところが・・・↓ここ・・・

うげ!オ、オーディトリウムじゃないの!

そんな話は聞いていなかったぞぉ~。それにプロジェクターはあるが、わたしの好きな黒板がないではないか!簡単な漢字も三つ四つほど覚えてもらおうと準備してきたのに@@

家を出るときに自分の黒板を持っていこうかな?と一瞬その考えが頭をかすったのだが、やっぱり我が勘は正しかった^^;と、しつこく黒板にこだわるspacesisではある(その訳はこちら。笑)

ああだらこうだら言ったところで仕方がない。授業開始時間までの15分ほどの間に、持ってきた小物を並べ、弘前公園や京都の庭園、紅葉のポスターを壁に貼る。

小物は雰囲気を作るためにこんな風に並べて出来上がり。

「生徒さん、入りますよ。」と声がかかり、ゾロゾロ入ってきた生徒の数は70人ほど。後で聞いた話が3クラス合同だったそうで。これも予期してませんでした。てっきり2年前同様、普通の教室で20人ほどの授業だと思い込んでいたのです。

授業の内容は

1.日本の重要な行事。

2.日本が大きな技術発展を遂げた理由は?

3.日本文化と日本社会について。

4.日本社会が閉鎖的な理由

5.日本の物価

6.伝統的スポーツ、気候

7.フグについて。(授業の課題がイシグロ・カズオの短編「Family Supper」。この物語にフグが出て来る)等等。

ちなみにこちらは英語の授業は英語で行われますから、わたしも英語でとの依頼。しかし、今回資料作成でタイピングしてみて、スペルの訂正表示がい~っぱいでした。話すときはスペルを気にしないでいられるものの、これはいかん・・・

言葉は生き物。使わないと日々こぼれ落ちて行くことを実感。息子の日本語のこと、あまり言えません・・・

お喋りすること1時間ちょっと、終了後は花束と有名店のチョコレートを頂いて来ました。そして、前回J-ポップを紹介しようとチャゲアスの歌、「On your Mark」CDを持っていったつもりが、間違って別のを持っていき、ガーーンでしたので、今回は確認してラジカセごと持って行ったのですが、寝不足がためか、CDをかけること自体しっかり忘れておったのでした^^;

ポルトの高校生にJ-ポップを聴かせられるのはいつのことやら・・・

とまぁ、相変わらずトホホなわたしでありましたが、カズオ・イシグロ氏、ノーベル文学賞受賞、おめでとうございます。そして、小さなことですが、イシグロ氏の作品がきっかけで貴重な体験を得ることができた幸運に感謝するものであります。

夫が運転する車中で「カズオ・イシグロが今年のノーベル文学賞受賞」のニュースが流れました。

「英国人と言ってるけどカズオ・イシグロって日本人の名前じゃない?」と夫が聞く。

そそ、日本人だったけど家族と英国に移って後に英国人の国籍を取得した作家よ。作品に映画化されたものがあるし、わたしは彼の短編「Family Supper」を読んだ事がある。日本人というよりむしろ英国人かな、と夫が知らなさそうなので、実は少しばかり自慢っぽく説明したのでした。

カズオ・イシグロという日系英国人作家をちょっとしたいきさつで知ったのはかれこれ10年以上も前のことです。

この区域の高校で先生をしている我がフラットの前に住む女性が、「英語を教える同僚がいて、教科書でフグという毒魚を食べる短編を授業でしたのだが、日本文化に生徒が興味を示している。誰か日本人を知らないかと聞かれた。ユーコさん、してもらえない?」と申し出があったのでした。

してもらえないかというのは、つまり日本文化紹介の授業です。それが2004年だったと思います。その時に参考にもらった教科書のコピーがKazuo Ishiguroの短編「Family Supper(邦題は夕餉)」でした。

作家の名前は初耳でした。話が来たときは、日本文学の英訳したものを授業で使っているのか、あまり褒めたものではないじゃないか、などと鵜吞みにしたのですが、調べてみると、この作家は幼児期に家族と渡英した帰化人とあるのです。

その作品がポルトガルの高校の英語教科書に載るなんて、名誉なことだなぁと感心し、結果、わたしは胸ドキドキの思いで、ポルトガルの高校生相手に初めて教室で英語で授業をすることになったのでした。

その後、更に2度に渡り同高校で毎年「Family Supper」の単元がやってくる毎に、ボランティア授業をしてきました。

これがわたしの日本文化紹介ボランティア活動の出発になったと言えます。そのような訳でわたしのボランティア活動とカズオ・イシグロは切り離せないものなのです。

彼の作品で映画化された「The Remains of the Day(邦題:日の名残り)」は、アンソニー・ホプキンス主演の旧英国の卿に仕える頑固なまでプロフェッショナルな黄昏時期に達した執事の人生を描いた秀作です。原作者の感性は日本人ではなくイギリス人そのものだと思いました。

下記、3度目のボランティア授業の様子を過去日記から引き出します。

2008年2月12日(火) 日本文化紹介ボランティア

行って参りました、高校でのボランティア授業。

夕べ午前2時まで下準備。それでも終わりきれず今日の午前中ギリギリまでタイプを打ったり、展示する物を引っ張り出したり。下が持っていったもの一式です。

左に丸めてある大きなポスターは我が同窓生が送ってくれた弘前公園の桜まつりの写真。その他、言葉で伝えるよりも目で見た方が分かりやすいものの大きな写真コピーも。

もちろん、夕べから今日の午前中ギリギリまでタイプした授業のための英文トラの巻き5枚もしっかりと^^

これを見て棒読みするわけではないのですってば^^;こうしてタイピングすることで話したいことがだいたい頭に入るのであります。

我が家から車で10分ほどのところのErmesindeという区域にあるリセウです。写真は校門を入った正面にある校舎の一部で、そこから校内に入りました。

「2年前に入った校舎と違うな?」と思いながら、ここでフランス語とポルトガル語を教えている友人から依頼してきたポルトガル人の英語の先生を紹介され、授業をしてもらう場所ですと、彼女に案内されたところが・・・↓ここ・・・

うげ!オ、オーディトリウムじゃないの!

そんな話は聞いていなかったぞぉ~。それにプロジェクターはあるが、わたしの好きな黒板がないではないか!簡単な漢字も三つ四つほど覚えてもらおうと準備してきたのに@@

家を出るときに自分の黒板を持っていこうかな?と一瞬その考えが頭をかすったのだが、やっぱり我が勘は正しかった^^;と、しつこく黒板にこだわるspacesisではある(その訳はこちら。笑)

ああだらこうだら言ったところで仕方がない。授業開始時間までの15分ほどの間に、持ってきた小物を並べ、弘前公園や京都の庭園、紅葉のポスターを壁に貼る。

小物は雰囲気を作るためにこんな風に並べて出来上がり。

「生徒さん、入りますよ。」と声がかかり、ゾロゾロ入ってきた生徒の数は70人ほど。後で聞いた話が3クラス合同だったそうで。これも予期してませんでした。てっきり2年前同様、普通の教室で20人ほどの授業だと思い込んでいたのです。

授業の内容は

1.日本の重要な行事。

2.日本が大きな技術発展を遂げた理由は?

3.日本文化と日本社会について。

4.日本社会が閉鎖的な理由

5.日本の物価

6.伝統的スポーツ、気候

7.フグについて。(授業の課題がイシグロ・カズオの短編「Family Supper」。この物語にフグが出て来る)等等。

ちなみにこちらは英語の授業は英語で行われますから、わたしも英語でとの依頼。しかし、今回資料作成でタイピングしてみて、スペルの訂正表示がい~っぱいでした。話すときはスペルを気にしないでいられるものの、これはいかん・・・

言葉は生き物。使わないと日々こぼれ落ちて行くことを実感。息子の日本語のこと、あまり言えません・・・

お喋りすること1時間ちょっと、終了後は花束と有名店のチョコレートを頂いて来ました。そして、前回J-ポップを紹介しようとチャゲアスの歌、「On your Mark」CDを持っていったつもりが、間違って別のを持っていき、ガーーンでしたので、今回は確認してラジカセごと持って行ったのですが、寝不足がためか、CDをかけること自体しっかり忘れておったのでした^^;

ポルトの高校生にJ-ポップを聴かせられるのはいつのことやら・・・

とまぁ、相変わらずトホホなわたしでありましたが、カズオ・イシグロ氏、ノーベル文学賞受賞、おめでとうございます。そして、小さなことですが、イシグロ氏の作品がきっかけで貴重な体験を得ることができた幸運に感謝するものであります。