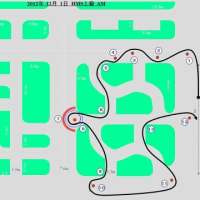

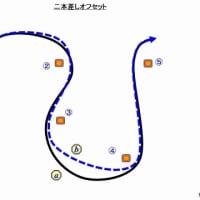

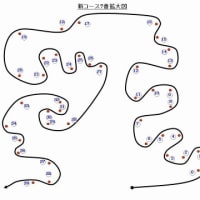

8月5日の市街地コースレイアウトを見ていて、難しかったところについて考えて見ました。図の①②が、右に倒し込んで回ってきた後、最小回転半径に近いところまで減速して切り返して小さく左Uターンを回るというパターンです。

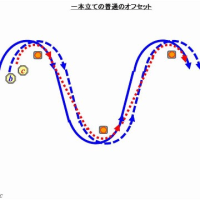

先の記事で、直パイをイメージして切り返すということを書きましたが、厳密に言うと、これをこなすには、さらに二つのパターンがあります。

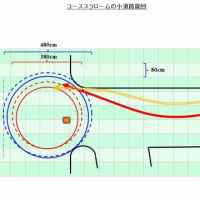

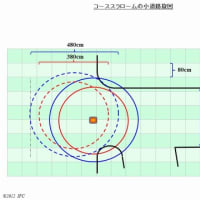

このパターンは基本的には以前に書いた、大きいRのUターンから小さいRのUターンにつながる切り返しS字コーナーのバリエーションです。それの二番目のコーナーの回転半径が、最小回転半径に近い位に小さいというものです。②のコーナーの二番目(青いライン)は6メートル幅の道路の中でのUターンです。

切り返しのタイミングに関しては、先の記事で書いたように直パイのタイミングで右に倒している状態から一気にスムーズに左に倒し込んでいきます。

ただ、その時に、ブレーキを使うか、アクセルを使うかという二つの方法論があります。どちらが良いかは、皆さんの技量、癖、二つのコーナーの回転半径とその角度の組合せによって異なる筈です。例によって、私のお勧めは二つのやり方を意識して、両方やって比較してみるということです。

第一の方法は、文字通り直パイ(直スラ? 要すれば、直線パイロンスラローム)の要領で右に倒している状態から左旋回に向かって、直パイと同じようにアクセルをブォッと開けてバイクを起こし、その勢いを借りてそのまま左に倒しこんでいくというものです。アクセルを開けて(そして一瞬で「切る」ことによって)バイクが起きる切っ掛けがつかめます。で、直パイのリズムでいくとエンジンブレーキがかかるので、そこでフロントに荷重がかかることを利用して左への倒し込みをするわけです。

第二の方法は、アクセルを使わないでフロントブレーキで切り返す方法です。①の赤い矢印のラインで右に曲がっていって、その時になるべくスピードを落とさないようにします。そして青い矢印で示された左ターンまでフロントブレーキを使って減速します。フロントブレーキを使って減速するとバイクは起き上がってきます。それを利用してバイクを立てて、そのままフロント荷重を残して左への倒し込みをするというものです。

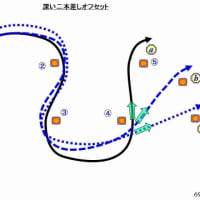

第一の方法では、ライダーはアクセルを一瞬開けるのでバイクを起こし、そしてエンブレを利用して反対側に倒すというタイミングを感じやすくなります。しかしアクセルを開けてから切り返しまでの時間(距離)が短いとフロントが浮いた状態で左への倒し込みをすることになるので、二番目のコーナーに対するハンドルの切れが甘くなります。

第二の方法では、ライダーは減速のタイミングをきちんと見極める必要があります。一番考えられるのが、減速のし過ぎです。右コーナーをブレーキを引き摺りながら回ってスピードが落ち過ぎるとそこでバイクは立つのですが、左への倒し込みができず、直立したままハンドルの切れだけで小さいUターンを回ることになります。また減速が間に合わなければ、奥に突っ込んで曲がれないということになります。

スピードと前後荷重のコントロールが出来ていれば二番目の方法が好ましいのですが、そこにバラつきがあるようだと一番目の方法の方が確実性が高まります。また、二つ目のコーナーが詰まっていると一番目の方法でアクセルを開けるとそこで直進する分大回りになってしまいます。逆に二つ目のコーナーに対して仮に1,2メートルでも距離があるとそこでアクセルを開けて、さらにエンブレを使う余裕が出てきます。

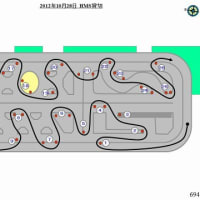

ちなみに、下段のバリアブルコースの方でも、③の矢印を入れたコーナーは、同じように右ターンから左ターンへの切り返しのアプローチになります。ここは右に倒した後左コーナーへの距離がちょっと長いために、どちらを使うかが微妙になってきます。この間でアクセルを煽って一瞬加速する人と、ブレーキを使って減速しながら左への倒し込みする人の両方がいると思います。実際、イントラのKさんは、いつも「加速を入れる人と入れない人がいるでしょうが‥‥‥‥」と言いながら、このあたりの走り方の解説をしていますね。中級で言えば、2対1で、加速を入れる人が多いくらいではないでしょうか。

私自身は、上級に来てからもしばらくはアクセルを使っていました。最近になってその手前からのアプローチのスピードが高まったためでしょうか。二番目の方法が主流になってきました。

中級に進んだ直後はここでアクセルを開けられないということが課題であったわけですから、「開けられない」⇒「開ける」⇒「減速し前荷重を維持する」という風に進んできたと、振り返っています。

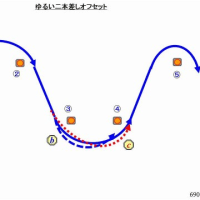

先の記事で、直パイをイメージして切り返すということを書きましたが、厳密に言うと、これをこなすには、さらに二つのパターンがあります。

このパターンは基本的には以前に書いた、大きいRのUターンから小さいRのUターンにつながる切り返しS字コーナーのバリエーションです。それの二番目のコーナーの回転半径が、最小回転半径に近い位に小さいというものです。②のコーナーの二番目(青いライン)は6メートル幅の道路の中でのUターンです。

切り返しのタイミングに関しては、先の記事で書いたように直パイのタイミングで右に倒している状態から一気にスムーズに左に倒し込んでいきます。

ただ、その時に、ブレーキを使うか、アクセルを使うかという二つの方法論があります。どちらが良いかは、皆さんの技量、癖、二つのコーナーの回転半径とその角度の組合せによって異なる筈です。例によって、私のお勧めは二つのやり方を意識して、両方やって比較してみるということです。

第一の方法は、文字通り直パイ(直スラ? 要すれば、直線パイロンスラローム)の要領で右に倒している状態から左旋回に向かって、直パイと同じようにアクセルをブォッと開けてバイクを起こし、その勢いを借りてそのまま左に倒しこんでいくというものです。アクセルを開けて(そして一瞬で「切る」ことによって)バイクが起きる切っ掛けがつかめます。で、直パイのリズムでいくとエンジンブレーキがかかるので、そこでフロントに荷重がかかることを利用して左への倒し込みをするわけです。

第二の方法は、アクセルを使わないでフロントブレーキで切り返す方法です。①の赤い矢印のラインで右に曲がっていって、その時になるべくスピードを落とさないようにします。そして青い矢印で示された左ターンまでフロントブレーキを使って減速します。フロントブレーキを使って減速するとバイクは起き上がってきます。それを利用してバイクを立てて、そのままフロント荷重を残して左への倒し込みをするというものです。

第一の方法では、ライダーはアクセルを一瞬開けるのでバイクを起こし、そしてエンブレを利用して反対側に倒すというタイミングを感じやすくなります。しかしアクセルを開けてから切り返しまでの時間(距離)が短いとフロントが浮いた状態で左への倒し込みをすることになるので、二番目のコーナーに対するハンドルの切れが甘くなります。

第二の方法では、ライダーは減速のタイミングをきちんと見極める必要があります。一番考えられるのが、減速のし過ぎです。右コーナーをブレーキを引き摺りながら回ってスピードが落ち過ぎるとそこでバイクは立つのですが、左への倒し込みができず、直立したままハンドルの切れだけで小さいUターンを回ることになります。また減速が間に合わなければ、奥に突っ込んで曲がれないということになります。

スピードと前後荷重のコントロールが出来ていれば二番目の方法が好ましいのですが、そこにバラつきがあるようだと一番目の方法の方が確実性が高まります。また、二つ目のコーナーが詰まっていると一番目の方法でアクセルを開けるとそこで直進する分大回りになってしまいます。逆に二つ目のコーナーに対して仮に1,2メートルでも距離があるとそこでアクセルを開けて、さらにエンブレを使う余裕が出てきます。

ちなみに、下段のバリアブルコースの方でも、③の矢印を入れたコーナーは、同じように右ターンから左ターンへの切り返しのアプローチになります。ここは右に倒した後左コーナーへの距離がちょっと長いために、どちらを使うかが微妙になってきます。この間でアクセルを煽って一瞬加速する人と、ブレーキを使って減速しながら左への倒し込みする人の両方がいると思います。実際、イントラのKさんは、いつも「加速を入れる人と入れない人がいるでしょうが‥‥‥‥」と言いながら、このあたりの走り方の解説をしていますね。中級で言えば、2対1で、加速を入れる人が多いくらいではないでしょうか。

私自身は、上級に来てからもしばらくはアクセルを使っていました。最近になってその手前からのアプローチのスピードが高まったためでしょうか。二番目の方法が主流になってきました。

中級に進んだ直後はここでアクセルを開けられないということが課題であったわけですから、「開けられない」⇒「開ける」⇒「減速し前荷重を維持する」という風に進んできたと、振り返っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます