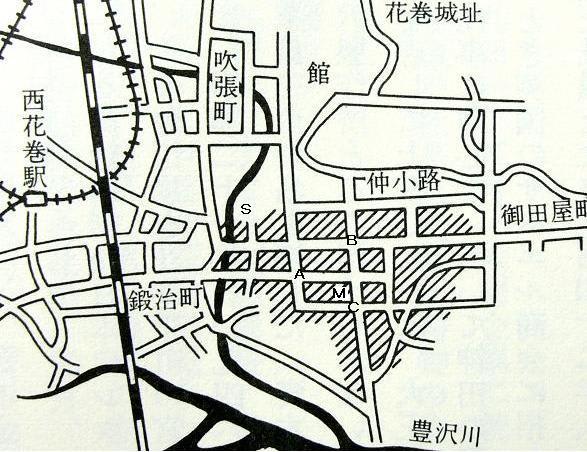

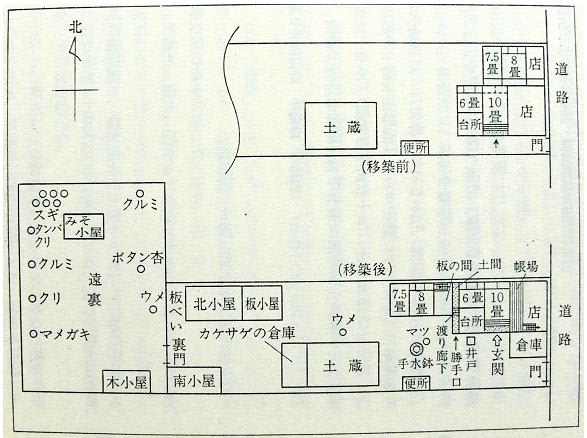

《1 ↑「花巻町戦災区域」(『花巻の歴史・下』、及川雅義著、図書刊行会)より》

山折哲雄氏が次のようなことを語っている。

中学2年生の(昭和20年)8月10日、200mぐらい先でダダダダ、ダダダダダと機銃掃射された経験がある。そのときの恐怖感といったらなかった。そして艦載機が去って後花巻の街が燃え始めた。

その折、私の家(=専念寺、投稿者註)が焼けてしまうと火災の被害がさらに拡大するということで、消防団の方々がやって来て寺の周辺を全部破壊し、空き地を作った。そのおかげで、うちの寺は焼け残った。ところが、150mぐらいしか離れていない宮澤賢治の生家はこの花巻空襲で焼けてしまった。

これが、その後の私の心の傷になっている。

<『17歳からの死生観』(山折哲雄著、毎日新聞社)より>

と。そうか山折氏にはそういう心の傷があったたんだ、と初めて知った。宮澤賢治に対するこだわりの大きな原因はそこにあったのだと私(投稿者)は独り勝手に合点してしまった。

そういえばかつて、山折氏は五木寛之とのある雑誌の対談で

花巻あたりでは日が照れば不作なしで、農民たちは喜ぶはずです。むしろ、夏に気温が上がらないことの方が恐ろしい。実は、ヒドリというのは方言で「日取り」、日雇い仕事のことなんです。「雨ニモマケズ」が書かれた昭和六年頃、不作のために土木の仕事をやったり、他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました。そういう人々はいわば人別帳の世界を離れて、一種のアウトロー、戸籍のない境遇になってしまいます。今、派遣切りなど非正規雇用の人々の生活の問題がクローズアップされていますが、状況はまさしく重なるのです。

<『文藝春秋』3月号 「不況と親鸞;他力の時代が来た」より>

と言っているというが、山折氏がそう言い切って本当にいいのものかなと他人事ながら心配していた。 今の時代と重ねてみるこの見方は是としても、昭和6年前後の稗貫郡や紫波郡一帯に引き続いた旱害・冷害に鑑みれば果たして「ヒドリ=日取り」と言い切れるのだろうかと。あるいはまた”他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました”と言い切っているが、実態はやや異なっていたのではなかろうかと。

ところで山折哲雄氏の心の傷の、その遠因になったというのであれば花巻空襲について少し調べてみたくなった。

『花巻の歴史・下』の中の「昭和の発展」には次のように書いてある。

<花巻町の戦災>

戦時の工業地として異例の飛躍をするかに見られた花巻が、終戦直前の昭和二十年(一九四五)八月十日、突如として空襲による戦災を受けた。大工町方面から出火し、飛行機をおそれて防火作業がはかどらぬうちに、用水の不足と折からの晴天続きの悪条件が重なり、火はたちまち上町・豊沢町に広がり、あっという間に、目抜き通り七百戸に及び、あっという間に七百戸近くが炎上した。

と。

因みに、その罹災区域はこのブログの先頭の図の斜線部分であり、大工町、上町、豊沢町はそれぞれ下図の”A”、”B”、”C”付近に当たる。

《2 花巻空襲罹災区域》

<『花巻の歴史・下』(及川雅義著、図書刊行会)より抜粋>

また、宮澤賢治の生家のは上図の地点”M”、山折氏の家(専念寺)は”S”にあたる。お判りのように豊沢町(C の周辺)にあった賢治の生家も空襲による罹災を免れ得ず、火災に遭ってしまった。

一方次が、それまでの古着・質店をやめて弟清六が大正15年に開いた金物店

《3 宮澤商会》

<『新潮日本文学アルバム 宮澤賢治』(新潮社)より>

であり、もちろん賢治の生家、宮澤家の店構え部分である。この宮澤家を真横から見てみると次のような概観

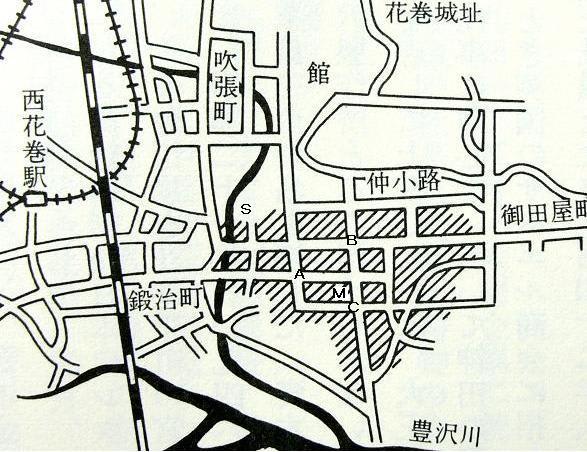

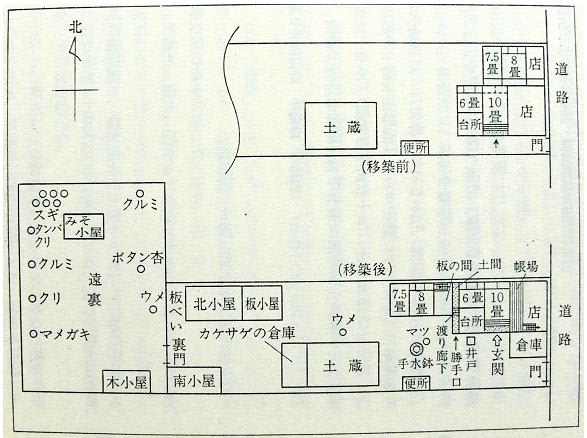

《4 宮澤家側図面》

<『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』の「宮澤家側図面」(筑摩書房)より>

をしていた木造2階造りであったという。

また、その頃の生家の屋敷の平面図は同著によれば下図の”(移築後)”のようなものだったという。

《5 宮澤賢治生家の屋敷》

<『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』の「宮澤家一階平面図」(筑摩書房)より>

さてそれでは、賢治の生家の花巻空襲における被災状況を見てみよう。

(高村先生は)七月に入ってからは花巻付近を歩かれたり、訪客とも快く会われる様になった。警戒警報が頻りに発せられたが、裏の離れ<*1>は四方の家と十数間ずつ離れ、三方に栗・胡桃・杉などの立木が生えていたので、私達も焼けないものと安心していたのであった。しかし千代田氏は防空壕<*2>の完備をすすめ、私達は毎日土を掘ったり人夫を頼んだりして相当丈夫な火災に堪えるものを造り上げた。また千代田氏と二人でダリヤやトマトを植え、胡瓜や野菜もつくった。このころ先生は

「僕はこれから自炊をはじめますからどうか心配なさらないで下さい。米は一日に一合八勺で大丈夫です<*3>。」ということで…(略)…

八月になって釜石港も艦砲射撃を受けた。花巻の西南二里に後藤野飛行場があったので空襲は必至と思われたが、私達は焼けないと決めて荷物の疎開はしなかった。防空壕には兄の原稿と衣類などを入れた<*4>が、先生は自分のものは蔵われなかった。

そして八月十日になった。この日、警報は朝から幾度もあったが、先生は落ち着いていられたし、私は『ジャン・クリストフ』を夢中で読み耽っていたのであった。午前十一時半(午後1時半頃?=投稿者)に艦載機が数機飛来して駅方面に爆撃を集中した。間もなく我々の防空壕付近も機銃掃射を受け、町の中央に落下した爆弾から火災となった。

先生はバケツで屋根に水をかけ、消火につとめられたのであったが、火災が猛烈で、それに風が出て来たので消火は諦めて、防空壕に手当たり次第に物を運びはじめた。先生の道具や砥石や寝具は幸い運び込まれたが、賢治関係の大部分や本や肉筆の書画や農民芸術論などは間に合わなかった<*5>。

…(略)…

思ったより火の廻りは早くて、千代田氏と私が防空壕の両方の入り口に二尺以上の土をかけている中に、四方がもう火の海になっていた。千代田氏は布団に水をかけて、火の中に飛び込んでやっと逃れたがひどい火傷を負った。

私はそこで死ぬかとあきらめたのだったが、天佑にも火傷寸前に防空壕に入って助かった壕の中にも火は入って来たのだったが、中に入れてあった瓶に入った醤油で消し止めて、なかのものも無事なるを得た。

<『兄のトランク』(宮澤清六著、ちくま文庫)より>

ということである。

それでは次に<*1>~<*5>のそれぞれについて少しずつ補足したい。

<*1> さて、この”裏の離れ”とは前掲《4 宮澤賢治生家の屋敷》の図の”遠裏”に当たる場所に立てられた離れのことであり、そのことについては岩田シゲが「一三 紬」の中で次のように語っているという。

先生が病に伏し病後の静養をしていた住居は、政次郎さん宅の裏にある離れです。賢治の病中建ててやりたいという親心も、賢治の死が早まったため及ばないで、その死後一つの悲願ともなって建てられた静かな家です。座敷の正面は襖になっています。これを開くと中に仏壇があって、わきに賢治の形見の品がおいてあります。座敷の前には広いサンルームがあり、そのほか二つばかりの室、台所も整備してあります。

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

《6 離れの仏壇》

<『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房)より>

ということで、賢治が亡くなった後に完成した離れに、疎開した先生(高村光太郎)はこの時期寄寓していたということになる。

<*2> 次に防空壕の場所であるが、「一七 非常の時(一)」で

防空壕は離れの南西方で、境の板塀の隅の近く

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

に造ったと清六が話したと佐藤隆房は述べている。とすれば、前掲の《4 宮澤賢治生家の屋敷》の”遠裏”付近に建てた”裏の離れ”の南西方境界の隅に防空壕を造ったということになろう。

<*3> 気になることの一つが「米は一日に一合八勺で大丈夫です」の部分である。高村光太郎は身長が191㎝、足は29㎝もあった大男と聞く。『雨ニモマケズ』で宮澤賢治が「一日玄米四合」と言っているのに、大男の光太郎が「一日米一合八勺」と言っているわけで、この大きな差は一体どう解釈すればいいのだろうか。

<*5> 賢治関係の大部分や本や肉筆の書画や農民芸術論などは間に合わなかったと清六は語っているようだが、一方では、10日当日に防空壕に運び入れた賢治関係の物は一切無かったわけではなく、清六自身が前掲の「一七 非常の時(一)」において

賢治関係で壕に運び入れたのは賢治の遺品のレコード

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

と語っているという。さて実態はどうだったのであろうか。

<*4> そして、防空壕には兄の原稿と衣類などを入れたに関しては、『兄のトランク』の中で清六は

昭和二十年八月十日に花巻が空襲に会って、賢治の遺品は概ね焼けてしまったが、防空壕に入れてあった原稿は全部損傷なく残ったのであった。

<『兄のトランク』(宮澤清六著、ちくま文庫)より>

と語っている。清六たちの判断が幸いしたということになろう。

最後に、賢治生家の土蔵についても触れておきたい。

同じく「一七 非常の時(一)」によれば、

宮沢家の土蔵は空襲の日は別状なく次の日の午前も別状がないので「残った。」と思ったのでしたが、その日の午後になって黄色な煙を吹き出しました。消火したいのですがポンプが引張凧でないのです。ようやく三日目にポンプがあいたのがあってそれが来て戸をあけると同時に放水しました。しかし、大切な衣類は蒸焼きになって一つも役に立ちません。ただ一つ残ったのは賢治さんの箪笥だけで、その中には賢治さんの未整理の原稿と、遺言で出版した国訳妙法蓮華経七八十冊と、父母恩重経のパンフレット百余冊が入っていて、それらは無事でした。

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

と清六は語っているという。

結局この空襲で賢治の生家は母屋も裏の離れも全焼してしまった。そして、かろうじて焼け残った土蔵もその役目を全うは出来なかったが、不幸中の幸い、賢治関係の原稿等は清六の命懸けの努力等で案外焼け残ったことがこれで解った。

続き

「気違い賢治」と寒行”のTOPへ移る。

「気違い賢治」と寒行”のTOPへ移る。

前の

”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPに戻る

”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

山折哲雄氏が次のようなことを語っている。

中学2年生の(昭和20年)8月10日、200mぐらい先でダダダダ、ダダダダダと機銃掃射された経験がある。そのときの恐怖感といったらなかった。そして艦載機が去って後花巻の街が燃え始めた。

その折、私の家(=専念寺、投稿者註)が焼けてしまうと火災の被害がさらに拡大するということで、消防団の方々がやって来て寺の周辺を全部破壊し、空き地を作った。そのおかげで、うちの寺は焼け残った。ところが、150mぐらいしか離れていない宮澤賢治の生家はこの花巻空襲で焼けてしまった。

これが、その後の私の心の傷になっている。

<『17歳からの死生観』(山折哲雄著、毎日新聞社)より>

と。そうか山折氏にはそういう心の傷があったたんだ、と初めて知った。宮澤賢治に対するこだわりの大きな原因はそこにあったのだと私(投稿者)は独り勝手に合点してしまった。

そういえばかつて、山折氏は五木寛之とのある雑誌の対談で

花巻あたりでは日が照れば不作なしで、農民たちは喜ぶはずです。むしろ、夏に気温が上がらないことの方が恐ろしい。実は、ヒドリというのは方言で「日取り」、日雇い仕事のことなんです。「雨ニモマケズ」が書かれた昭和六年頃、不作のために土木の仕事をやったり、他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました。そういう人々はいわば人別帳の世界を離れて、一種のアウトロー、戸籍のない境遇になってしまいます。今、派遣切りなど非正規雇用の人々の生活の問題がクローズアップされていますが、状況はまさしく重なるのです。

<『文藝春秋』3月号 「不況と親鸞;他力の時代が来た」より>

と言っているというが、山折氏がそう言い切って本当にいいのものかなと他人事ながら心配していた。 今の時代と重ねてみるこの見方は是としても、昭和6年前後の稗貫郡や紫波郡一帯に引き続いた旱害・冷害に鑑みれば果たして「ヒドリ=日取り」と言い切れるのだろうかと。あるいはまた”他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました”と言い切っているが、実態はやや異なっていたのではなかろうかと。

ところで山折哲雄氏の心の傷の、その遠因になったというのであれば花巻空襲について少し調べてみたくなった。

『花巻の歴史・下』の中の「昭和の発展」には次のように書いてある。

<花巻町の戦災>

戦時の工業地として異例の飛躍をするかに見られた花巻が、終戦直前の昭和二十年(一九四五)八月十日、突如として空襲による戦災を受けた。大工町方面から出火し、飛行機をおそれて防火作業がはかどらぬうちに、用水の不足と折からの晴天続きの悪条件が重なり、火はたちまち上町・豊沢町に広がり、あっという間に、目抜き通り七百戸に及び、あっという間に七百戸近くが炎上した。

と。

因みに、その罹災区域はこのブログの先頭の図の斜線部分であり、大工町、上町、豊沢町はそれぞれ下図の”A”、”B”、”C”付近に当たる。

《2 花巻空襲罹災区域》

<『花巻の歴史・下』(及川雅義著、図書刊行会)より抜粋>

また、宮澤賢治の生家のは上図の地点”M”、山折氏の家(専念寺)は”S”にあたる。お判りのように豊沢町(C の周辺)にあった賢治の生家も空襲による罹災を免れ得ず、火災に遭ってしまった。

一方次が、それまでの古着・質店をやめて弟清六が大正15年に開いた金物店

《3 宮澤商会》

<『新潮日本文学アルバム 宮澤賢治』(新潮社)より>

であり、もちろん賢治の生家、宮澤家の店構え部分である。この宮澤家を真横から見てみると次のような概観

《4 宮澤家側図面》

<『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』の「宮澤家側図面」(筑摩書房)より>

をしていた木造2階造りであったという。

また、その頃の生家の屋敷の平面図は同著によれば下図の”(移築後)”のようなものだったという。

《5 宮澤賢治生家の屋敷》

<『校本 宮沢賢治全集 第十四巻』の「宮澤家一階平面図」(筑摩書房)より>

さてそれでは、賢治の生家の花巻空襲における被災状況を見てみよう。

(高村先生は)七月に入ってからは花巻付近を歩かれたり、訪客とも快く会われる様になった。警戒警報が頻りに発せられたが、裏の離れ<*1>は四方の家と十数間ずつ離れ、三方に栗・胡桃・杉などの立木が生えていたので、私達も焼けないものと安心していたのであった。しかし千代田氏は防空壕<*2>の完備をすすめ、私達は毎日土を掘ったり人夫を頼んだりして相当丈夫な火災に堪えるものを造り上げた。また千代田氏と二人でダリヤやトマトを植え、胡瓜や野菜もつくった。このころ先生は

「僕はこれから自炊をはじめますからどうか心配なさらないで下さい。米は一日に一合八勺で大丈夫です<*3>。」ということで…(略)…

八月になって釜石港も艦砲射撃を受けた。花巻の西南二里に後藤野飛行場があったので空襲は必至と思われたが、私達は焼けないと決めて荷物の疎開はしなかった。防空壕には兄の原稿と衣類などを入れた<*4>が、先生は自分のものは蔵われなかった。

そして八月十日になった。この日、警報は朝から幾度もあったが、先生は落ち着いていられたし、私は『ジャン・クリストフ』を夢中で読み耽っていたのであった。午前十一時半(午後1時半頃?=投稿者)に艦載機が数機飛来して駅方面に爆撃を集中した。間もなく我々の防空壕付近も機銃掃射を受け、町の中央に落下した爆弾から火災となった。

先生はバケツで屋根に水をかけ、消火につとめられたのであったが、火災が猛烈で、それに風が出て来たので消火は諦めて、防空壕に手当たり次第に物を運びはじめた。先生の道具や砥石や寝具は幸い運び込まれたが、賢治関係の大部分や本や肉筆の書画や農民芸術論などは間に合わなかった<*5>。

…(略)…

思ったより火の廻りは早くて、千代田氏と私が防空壕の両方の入り口に二尺以上の土をかけている中に、四方がもう火の海になっていた。千代田氏は布団に水をかけて、火の中に飛び込んでやっと逃れたがひどい火傷を負った。

私はそこで死ぬかとあきらめたのだったが、天佑にも火傷寸前に防空壕に入って助かった壕の中にも火は入って来たのだったが、中に入れてあった瓶に入った醤油で消し止めて、なかのものも無事なるを得た。

<『兄のトランク』(宮澤清六著、ちくま文庫)より>

ということである。

それでは次に<*1>~<*5>のそれぞれについて少しずつ補足したい。

<*1> さて、この”裏の離れ”とは前掲《4 宮澤賢治生家の屋敷》の図の”遠裏”に当たる場所に立てられた離れのことであり、そのことについては岩田シゲが「一三 紬」の中で次のように語っているという。

先生が病に伏し病後の静養をしていた住居は、政次郎さん宅の裏にある離れです。賢治の病中建ててやりたいという親心も、賢治の死が早まったため及ばないで、その死後一つの悲願ともなって建てられた静かな家です。座敷の正面は襖になっています。これを開くと中に仏壇があって、わきに賢治の形見の品がおいてあります。座敷の前には広いサンルームがあり、そのほか二つばかりの室、台所も整備してあります。

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

《6 離れの仏壇》

<『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房)より>

ということで、賢治が亡くなった後に完成した離れに、疎開した先生(高村光太郎)はこの時期寄寓していたということになる。

<*2> 次に防空壕の場所であるが、「一七 非常の時(一)」で

防空壕は離れの南西方で、境の板塀の隅の近く

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

に造ったと清六が話したと佐藤隆房は述べている。とすれば、前掲の《4 宮澤賢治生家の屋敷》の”遠裏”付近に建てた”裏の離れ”の南西方境界の隅に防空壕を造ったということになろう。

<*3> 気になることの一つが「米は一日に一合八勺で大丈夫です」の部分である。高村光太郎は身長が191㎝、足は29㎝もあった大男と聞く。『雨ニモマケズ』で宮澤賢治が「一日玄米四合」と言っているのに、大男の光太郎が「一日米一合八勺」と言っているわけで、この大きな差は一体どう解釈すればいいのだろうか。

<*5> 賢治関係の大部分や本や肉筆の書画や農民芸術論などは間に合わなかったと清六は語っているようだが、一方では、10日当日に防空壕に運び入れた賢治関係の物は一切無かったわけではなく、清六自身が前掲の「一七 非常の時(一)」において

賢治関係で壕に運び入れたのは賢治の遺品のレコード

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

と語っているという。さて実態はどうだったのであろうか。

<*4> そして、防空壕には兄の原稿と衣類などを入れたに関しては、『兄のトランク』の中で清六は

昭和二十年八月十日に花巻が空襲に会って、賢治の遺品は概ね焼けてしまったが、防空壕に入れてあった原稿は全部損傷なく残ったのであった。

<『兄のトランク』(宮澤清六著、ちくま文庫)より>

と語っている。清六たちの判断が幸いしたということになろう。

最後に、賢治生家の土蔵についても触れておきたい。

同じく「一七 非常の時(一)」によれば、

宮沢家の土蔵は空襲の日は別状なく次の日の午前も別状がないので「残った。」と思ったのでしたが、その日の午後になって黄色な煙を吹き出しました。消火したいのですがポンプが引張凧でないのです。ようやく三日目にポンプがあいたのがあってそれが来て戸をあけると同時に放水しました。しかし、大切な衣類は蒸焼きになって一つも役に立ちません。ただ一つ残ったのは賢治さんの箪笥だけで、その中には賢治さんの未整理の原稿と、遺言で出版した国訳妙法蓮華経七八十冊と、父母恩重経のパンフレット百余冊が入っていて、それらは無事でした。

<『高村光太郎山居七年』(佐藤隆房著、高村記念会)より>

と清六は語っているという。

結局この空襲で賢治の生家は母屋も裏の離れも全焼してしまった。そして、かろうじて焼け残った土蔵もその役目を全うは出来なかったが、不幸中の幸い、賢治関係の原稿等は清六の命懸けの努力等で案外焼け残ったことがこれで解った。

続き

「気違い賢治」と寒行”のTOPへ移る。

「気違い賢治」と寒行”のTOPへ移る。前の

”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPに戻る

”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます