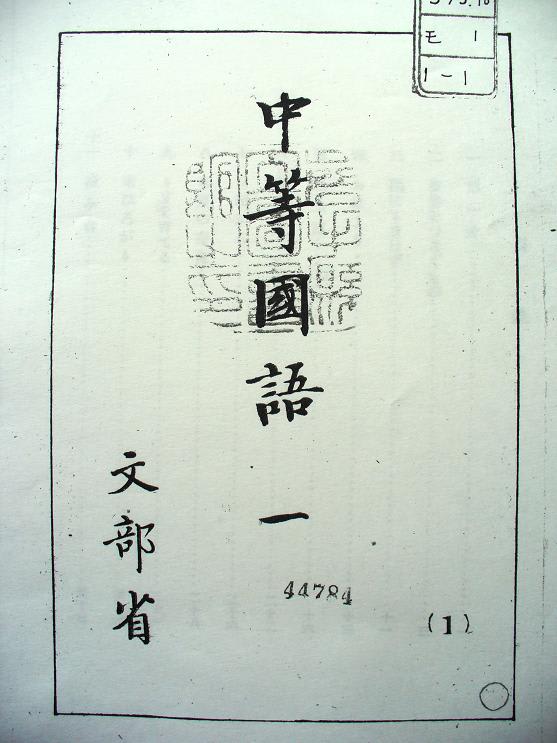

《1↑『宮沢賢治入門』(佐藤勝治著、十字屋書店)》

1.『「雨ニモマケズ手帳」新考』

前回”戦時中の「雨ニモマケズ」”を投稿しようと思って『「雨ニモマケズ手帳」新考』の頁を捲っていたならば、その著書の中に次のようなことが書いてあった。

賢治の身近にいて賢治を敬愛し、その仏教的信仰と作品を対比研究していた佐藤勝治氏は、一九四八(昭和二十三)年「宮沢賢治の肖像」(十字屋刊)に於いて、この詩を日蓮が大曼荼羅の基盤とした「十界」と対照的に解釈して、「全仏教の要約、中心思想である」と論じたが、やがて次第に思索を深めてマルキシズムにふれた結果、一九五二(昭和二七)年「宮沢賢治批判」(十字屋刊)を公にし、この詩を中心とする彼の文学は「どこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み共に祈ったところにその貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』に止まって、けっして『答』にはなっていない」とし、この「『祈』に答える道は革命である」と考えるに至った。…(略)…

とにかく一九四五(昭和二十)年、大日本帝国の敗戦と占領軍政開始後は従来の思想統制が解除されたので、賢治に対する価値判断にもかなりの変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと概言することが出来よう。こうした間にあって素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである。この詩に対する敗戦後の今一つの問題は、戦時中に国民の「国策」協力に利用されたのと同様、占領下の義務教育改革による新学制の文部省編纂中学校用国語教科書に採用されたことであろう。内容が変わっても権力体制に奉仕するのが官僚の常であるとはいえ、この採用に当たって原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった。主食配給一人一日二合五勺であったことを、既に当時を知らぬ人の多くなっている現在の為に書き添えておこう。

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)>

この文章を読んで気になったのが次の2点である。

(1) その第一は

『原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった』

というところであり、

(2) その第二は

『素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである』

というところである。

そして、小倉がここで佐藤勝治のことを稀有な存在であったと言っていることを知って、佐藤のことを少しく調べてみたくなった。その他の多くの人々はそうでなかったということでありなおかつ佐藤は賢治の身近にいたとなれば尚更であったからである。

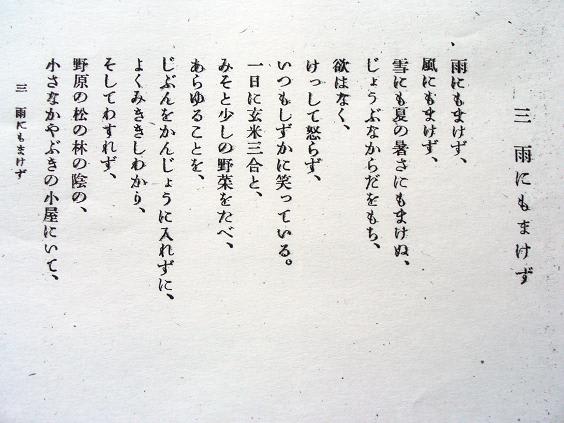

2.『一日に玄米三合』

まずは教科書の現物を見てみてみよう。次がその

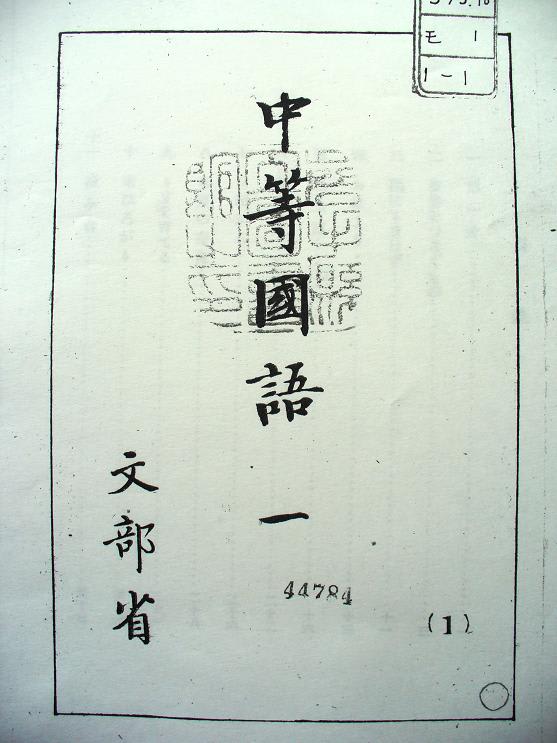

《2 国定教科書「中等国語一」の扉 》

であり、その

《3 〃の目次》

である。

そして、以下が

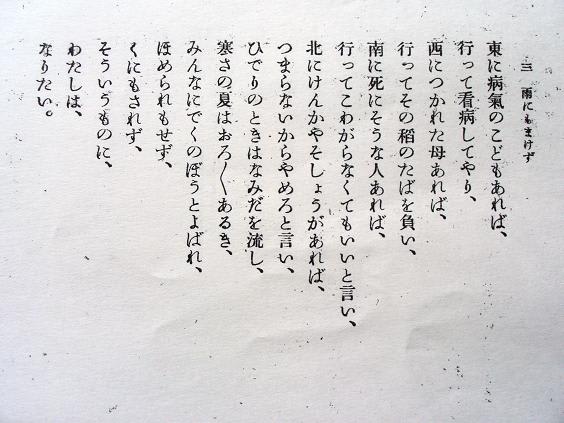

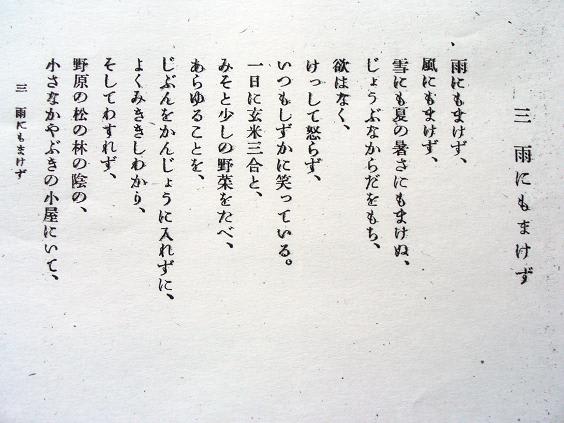

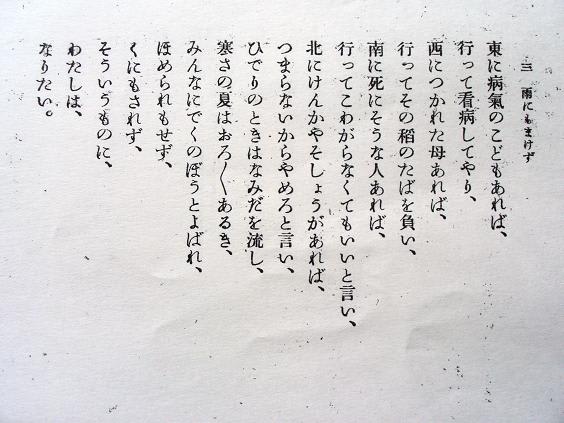

《4 『三 雨にもまけず』》

《5 〃の続き》

である。なおこの教科書の

《6 奥付》

である。

たしかに、この教科書では『一日に玄米三合』となっている。このあたりの経緯について、中地文氏は『教育面における「賢治像」の形成』の中の(二)「文部省著作教科書登載」に、石森延男の言として次のようなことを載せている。

戦後、わたしは、国定の国語教科書としては、最後のものを編集した。終戦前に使用していた国語教材とは、全く違った基準によってその資料を選ばなければならなかった。日本の少年少女たちの心に光りを与え、慰め、励まし、生活を見直すような教材を精選しなければならなかった。そこでわたしは、まずアンデルセンの作品を考えた。(中略)日本のものでは、賢治の作「どんぐりと山猫」を小学生に「雨にもまけず」を中学生のために、「農民芸術論」を高校生のために、それぞれかかげることにした。この三篇は、新しく国語を学ぶ子どもたちの伴侶にどうしても、したかったからである。

<『修羅はよみがえった』(宮澤賢治記念会、ブッキング)より>

さらに、中地氏は同著で

とはいえ、教科書編纂の過程で、連合国軍総司令部民間情報教育局の係官から「雨にもまけず」の「玄米四合」を三合にするようにと言われ、宮沢家に了解を取りに行ったのは石森延男であった。そのときの状況を回想するした「「麦三合」の思い出」に、石森は「一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほしかった」と記している。

と述べている。

石森の気持ちも多少分からないわけではないが、『一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほしかった』からといって、時の権力体制に奉仕するかのように受け止められてしまう恐れのあるこのような行為をするということは如何なものであろうか。他人の作品を恣意的に改竄して権力に諂うかの如き行為を、それもあろうことか文部省の役人が為したことを小倉が苦々しく思い、嗤っているのはもっともなことだろう。

3.佐藤勝治と宮澤賢治

佐藤勝治の著書『宮沢賢治入門』とは、昭和23年に著した『宮沢賢治の肖像』と昭和27年に著した『宮沢賢治批判』という旧二著を昭和49年に一冊にまとめて出版したものであり、『宮沢賢治入門』ではそれぞれが第一部、第二部となって構成されている。

第一部は『春と修羅』の序文や「雨ニモマケズ」などを中心としてその他の多くの作品を解説しながら賢治の信仰と芸術を彼を賛嘆しながら語ったものであり、これを精読すれば賢治の人と信仰と作品についてかなり深い理解が得られると著者が語る自信作のようである。

第二部は客観的な立場に立って賢治の信仰(思想)とその生き方(行動)をかなり徹底して批判したものである。

従ってこれらの2つは23年と27年と短い期間を置いてそれぞれ書かれた、全く正反対とも思われる賢治論であるが、これは著者が言っているように『戦後の急激な、思想・価値観・生活の変化』によるものであったのであろう。

(1).『宮沢賢治の肖像』

さてその第一部『宮沢賢治の肖像』であるが、ここでは仏教(特に法華経)の視点から賢治の作品を解釈しようとしている。

例えば「雨ニモマケズ」の中の「欲ハナク」「決シテ瞋ラズ」「イツモシヅカニワラッテヰル」の三行は、仏教でいう三毒の「貪欲、瞋恚、愚痴」を自戒して言葉であると佐藤は解く。。

またその中の「東ニ」「西ニ」「南ニ」「北ニ」は仏教の重大な教義―苦集滅道、四聖諦のうちの四苦「生、老、病、死」を詠ったものであるとも。

さらに「雨ニモマケズ」全文は天台の十法界と深い関わりがあり、十法界の地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、人間界、天上界、声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界と関連付けられると解いている。

なお、佐藤は田中智学の「日蓮聖人の教養」に基づけば「十法界」のそれぞれは次のような「心」とそれぞれに対応しているとも註を付けてもいる。

地獄界―瞋恚、餓鬼界―貪欲、畜生界―愚痴、修羅界―斗争、人間界―平和、天上界―喜悦、声聞界・縁覚界―解脱、菩薩界―愛、仏界―大慈悲

そして最後に、「雨ニモマケズ」の高貴性と完璧性は、実に、大乗仏教の真精神を、美しく素朴にせつなく、まごころをもってうたっているからにほかなかったからだと賛嘆しながら結論している。

ついでにいえば、佐藤によればこの『宮沢賢治の肖像』を出版したとき、人間賢治を冒涜するなかれと、あちこちから講義の手紙をもらったと「あとがき」で述懐している。

そういえば、「雨ニモマケズ」の最後とは手帳の59pの『…ワタシハナリタイ』ではなくて、60pの「十界曼荼羅」の略式書写があるし、59pと60pは見開き状態で書かれてもいるのだから60pの曼荼羅が「雨ニモマケズ」の最後と考えるのが自然である。佐藤勝治の解説を読みながらますますその確信が深まってきた。逆に言えば、この60pの曼荼羅が書かれているということは「雨ニモマケズ」は仏教(特に法華経)の視点から理解せねばならないということになろう。考えてみればそれは当然な気がしてきた。

(2).『宮沢賢治批判』

ではここからは第二部『宮沢賢治批判』に関してである。

ここで佐藤は「烏の北斗七星」などを引き合いに出したりながら次のように厳しく宮澤賢治を批判している。

しかし、と私は疑うのである。彼の願いは美しく、彼の人格は貴い。だが、彼の良心―いわゆる彼の善意は、果たして彼の理想の実現を約束するものであったろうか。否である。

彼の残した作品と行動とから探る限り、彼が自ら設けた問い―祈りに彼自身けっして答えていない。一億の天才の並び立つ『天』なる地上は夢である。

彼の文学はどこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み、共に祈ったところに貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』にとどまって、けっして『答』になっていない。『問い』が大きく深く、それゆえ眩惑されるまで美しいのだ。…(略)…

『芸術をもてあの灰色の労働を燃やせ。』

これが答であるとしたら、芸術が阿片の代役つとめるだけである。…(略)…

彼の概論は、いともきらびやかに空転し、飛躍する。

ここは多くの解放された天才がある。

個性の異なる幾億の天才の並び立つべく斯くして地面も天となる。

われわれは幾億の天才も並び立つ、美しい幻想に満足するものではない。そのような『地上天国』は何をどうすればわれわれのものとなるかを知りたいのである。

概論はそれら実際的な解決策を全然考慮することなしに、『ここは銀河の空間の…』という自己陶酔の御詠歌で終わっている。自ら提起した『おれたち百姓のみじめさ』を完全に忘却し去っている。

現在のわれわれの善意は…(略)…現実の外の力に救いを求めて、すがったりする宗教にはない。宗教は戦争に協力さえもする。

この答は、現実の中にその原因を勇敢にえぐり出して除去するところにだけある。

『祈り』に答える道は革命である。祈りは革命によってのみ成就する。…(略)…

真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう。彼の祈り(文学)のオーロラにも似た美しさにまどわされずに、われわれはこの地上に、現実に、力の限り取組まねばならない。

<『宮沢賢治入門』(佐藤勝治著、十字屋書店)より>

同一の著書の中で同一著者が全く正反対の賢治観を語っている。前半では賢治を賛嘆しているのに、後半ではその賢治を徹底的に批判している。

そこには

・彼の文学はどこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み、共に祈ったところに貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』にとどまって、けっして『答』になっていない。『問い』が大きく深く、それゆえ眩惑されるまで美しいのだ。

・概論はそれら実際的な解決策を全然考慮することなしに、『ここは銀河の空間の…』という自己陶酔の御詠歌で終わっている。

・『祈り』に答える道は革命である。祈りは革命によってのみ成就する。

などというように、たしかに小倉豊文の言うとおりのことが書かれていた。

それにしても、時代が激動した時代であり価値観が激変した当時であったとはいえ、そのギャップにはただただ驚くばかりである。とはいえ、本来ものごとはこのように弁証法的に考えるべきなのであろう。さもなくば、賢治の研究は深まらないだろうから。

なお、『宮沢賢治入門』のあとがきに佐藤は

「宮沢賢治批判」を出した時も、非難の手紙が多かった。…(略)…賢治を批判するなどおこがましいという手紙を受け取った。…(略)…賢治を批判して、ほんとうの賢治を鍛え上げるべきである。賢治はどんなに批判されようとも、汚されはしないのである。

とししたためて、非難などを怖れずに毅然として決意と覚悟を述べている。

いずれ、当時それまではなかったという「法華経と賢治を論じた研究」をものした佐藤勝治、そして素直に自己批判しつつ『真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう』と言い切り、非難や脅迫に毅然としてこれらの著書を公にした佐藤勝治に敬意を表したい。

実際には佐藤の主張するような革命は起こらなかったけれども、佐藤の『真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう』というこの言は今の時代でも傾聴し、あるいはますます今後心すべきことなのかも知れない。

続き

”大正時代のイギリス海岸”のTOPへ移る。

”大正時代のイギリス海岸”のTOPへ移る。

前の

”谷川徹三と「雨ニモマケズ」”のTOPに戻る

”谷川徹三と「雨ニモマケズ」”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

1.『「雨ニモマケズ手帳」新考』

前回”戦時中の「雨ニモマケズ」”を投稿しようと思って『「雨ニモマケズ手帳」新考』の頁を捲っていたならば、その著書の中に次のようなことが書いてあった。

賢治の身近にいて賢治を敬愛し、その仏教的信仰と作品を対比研究していた佐藤勝治氏は、一九四八(昭和二十三)年「宮沢賢治の肖像」(十字屋刊)に於いて、この詩を日蓮が大曼荼羅の基盤とした「十界」と対照的に解釈して、「全仏教の要約、中心思想である」と論じたが、やがて次第に思索を深めてマルキシズムにふれた結果、一九五二(昭和二七)年「宮沢賢治批判」(十字屋刊)を公にし、この詩を中心とする彼の文学は「どこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み共に祈ったところにその貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』に止まって、けっして『答』にはなっていない」とし、この「『祈』に答える道は革命である」と考えるに至った。…(略)…

とにかく一九四五(昭和二十)年、大日本帝国の敗戦と占領軍政開始後は従来の思想統制が解除されたので、賢治に対する価値判断にもかなりの変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと概言することが出来よう。こうした間にあって素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである。この詩に対する敗戦後の今一つの問題は、戦時中に国民の「国策」協力に利用されたのと同様、占領下の義務教育改革による新学制の文部省編纂中学校用国語教科書に採用されたことであろう。内容が変わっても権力体制に奉仕するのが官僚の常であるとはいえ、この採用に当たって原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった。主食配給一人一日二合五勺であったことを、既に当時を知らぬ人の多くなっている現在の為に書き添えておこう。

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)>

この文章を読んで気になったのが次の2点である。

(1) その第一は

『原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった』

というところであり、

(2) その第二は

『素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである』

というところである。

そして、小倉がここで佐藤勝治のことを稀有な存在であったと言っていることを知って、佐藤のことを少しく調べてみたくなった。その他の多くの人々はそうでなかったということでありなおかつ佐藤は賢治の身近にいたとなれば尚更であったからである。

2.『一日に玄米三合』

まずは教科書の現物を見てみてみよう。次がその

《2 国定教科書「中等国語一」の扉 》

であり、その

《3 〃の目次》

である。

そして、以下が

《4 『三 雨にもまけず』》

《5 〃の続き》

である。なおこの教科書の

《6 奥付》

である。

たしかに、この教科書では『一日に玄米三合』となっている。このあたりの経緯について、中地文氏は『教育面における「賢治像」の形成』の中の(二)「文部省著作教科書登載」に、石森延男の言として次のようなことを載せている。

戦後、わたしは、国定の国語教科書としては、最後のものを編集した。終戦前に使用していた国語教材とは、全く違った基準によってその資料を選ばなければならなかった。日本の少年少女たちの心に光りを与え、慰め、励まし、生活を見直すような教材を精選しなければならなかった。そこでわたしは、まずアンデルセンの作品を考えた。(中略)日本のものでは、賢治の作「どんぐりと山猫」を小学生に「雨にもまけず」を中学生のために、「農民芸術論」を高校生のために、それぞれかかげることにした。この三篇は、新しく国語を学ぶ子どもたちの伴侶にどうしても、したかったからである。

<『修羅はよみがえった』(宮澤賢治記念会、ブッキング)より>

さらに、中地氏は同著で

とはいえ、教科書編纂の過程で、連合国軍総司令部民間情報教育局の係官から「雨にもまけず」の「玄米四合」を三合にするようにと言われ、宮沢家に了解を取りに行ったのは石森延男であった。そのときの状況を回想するした「「麦三合」の思い出」に、石森は「一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほしかった」と記している。

と述べている。

石森の気持ちも多少分からないわけではないが、『一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほしかった』からといって、時の権力体制に奉仕するかのように受け止められてしまう恐れのあるこのような行為をするということは如何なものであろうか。他人の作品を恣意的に改竄して権力に諂うかの如き行為を、それもあろうことか文部省の役人が為したことを小倉が苦々しく思い、嗤っているのはもっともなことだろう。

3.佐藤勝治と宮澤賢治

佐藤勝治の著書『宮沢賢治入門』とは、昭和23年に著した『宮沢賢治の肖像』と昭和27年に著した『宮沢賢治批判』という旧二著を昭和49年に一冊にまとめて出版したものであり、『宮沢賢治入門』ではそれぞれが第一部、第二部となって構成されている。

第一部は『春と修羅』の序文や「雨ニモマケズ」などを中心としてその他の多くの作品を解説しながら賢治の信仰と芸術を彼を賛嘆しながら語ったものであり、これを精読すれば賢治の人と信仰と作品についてかなり深い理解が得られると著者が語る自信作のようである。

第二部は客観的な立場に立って賢治の信仰(思想)とその生き方(行動)をかなり徹底して批判したものである。

従ってこれらの2つは23年と27年と短い期間を置いてそれぞれ書かれた、全く正反対とも思われる賢治論であるが、これは著者が言っているように『戦後の急激な、思想・価値観・生活の変化』によるものであったのであろう。

(1).『宮沢賢治の肖像』

さてその第一部『宮沢賢治の肖像』であるが、ここでは仏教(特に法華経)の視点から賢治の作品を解釈しようとしている。

例えば「雨ニモマケズ」の中の「欲ハナク」「決シテ瞋ラズ」「イツモシヅカニワラッテヰル」の三行は、仏教でいう三毒の「貪欲、瞋恚、愚痴」を自戒して言葉であると佐藤は解く。。

またその中の「東ニ」「西ニ」「南ニ」「北ニ」は仏教の重大な教義―苦集滅道、四聖諦のうちの四苦「生、老、病、死」を詠ったものであるとも。

さらに「雨ニモマケズ」全文は天台の十法界と深い関わりがあり、十法界の地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界、人間界、天上界、声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界と関連付けられると解いている。

なお、佐藤は田中智学の「日蓮聖人の教養」に基づけば「十法界」のそれぞれは次のような「心」とそれぞれに対応しているとも註を付けてもいる。

地獄界―瞋恚、餓鬼界―貪欲、畜生界―愚痴、修羅界―斗争、人間界―平和、天上界―喜悦、声聞界・縁覚界―解脱、菩薩界―愛、仏界―大慈悲

そして最後に、「雨ニモマケズ」の高貴性と完璧性は、実に、大乗仏教の真精神を、美しく素朴にせつなく、まごころをもってうたっているからにほかなかったからだと賛嘆しながら結論している。

ついでにいえば、佐藤によればこの『宮沢賢治の肖像』を出版したとき、人間賢治を冒涜するなかれと、あちこちから講義の手紙をもらったと「あとがき」で述懐している。

そういえば、「雨ニモマケズ」の最後とは手帳の59pの『…ワタシハナリタイ』ではなくて、60pの「十界曼荼羅」の略式書写があるし、59pと60pは見開き状態で書かれてもいるのだから60pの曼荼羅が「雨ニモマケズ」の最後と考えるのが自然である。佐藤勝治の解説を読みながらますますその確信が深まってきた。逆に言えば、この60pの曼荼羅が書かれているということは「雨ニモマケズ」は仏教(特に法華経)の視点から理解せねばならないということになろう。考えてみればそれは当然な気がしてきた。

(2).『宮沢賢治批判』

ではここからは第二部『宮沢賢治批判』に関してである。

ここで佐藤は「烏の北斗七星」などを引き合いに出したりながら次のように厳しく宮澤賢治を批判している。

しかし、と私は疑うのである。彼の願いは美しく、彼の人格は貴い。だが、彼の良心―いわゆる彼の善意は、果たして彼の理想の実現を約束するものであったろうか。否である。

彼の残した作品と行動とから探る限り、彼が自ら設けた問い―祈りに彼自身けっして答えていない。一億の天才の並び立つ『天』なる地上は夢である。

彼の文学はどこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み、共に祈ったところに貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』にとどまって、けっして『答』になっていない。『問い』が大きく深く、それゆえ眩惑されるまで美しいのだ。…(略)…

『芸術をもてあの灰色の労働を燃やせ。』

これが答であるとしたら、芸術が阿片の代役つとめるだけである。…(略)…

彼の概論は、いともきらびやかに空転し、飛躍する。

ここは多くの解放された天才がある。

個性の異なる幾億の天才の並び立つべく斯くして地面も天となる。

われわれは幾億の天才も並び立つ、美しい幻想に満足するものではない。そのような『地上天国』は何をどうすればわれわれのものとなるかを知りたいのである。

概論はそれら実際的な解決策を全然考慮することなしに、『ここは銀河の空間の…』という自己陶酔の御詠歌で終わっている。自ら提起した『おれたち百姓のみじめさ』を完全に忘却し去っている。

現在のわれわれの善意は…(略)…現実の外の力に救いを求めて、すがったりする宗教にはない。宗教は戦争に協力さえもする。

この答は、現実の中にその原因を勇敢にえぐり出して除去するところにだけある。

『祈り』に答える道は革命である。祈りは革命によってのみ成就する。…(略)…

真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう。彼の祈り(文学)のオーロラにも似た美しさにまどわされずに、われわれはこの地上に、現実に、力の限り取組まねばならない。

<『宮沢賢治入門』(佐藤勝治著、十字屋書店)より>

同一の著書の中で同一著者が全く正反対の賢治観を語っている。前半では賢治を賛嘆しているのに、後半ではその賢治を徹底的に批判している。

そこには

・彼の文学はどこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み、共に祈ったところに貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』にとどまって、けっして『答』になっていない。『問い』が大きく深く、それゆえ眩惑されるまで美しいのだ。

・概論はそれら実際的な解決策を全然考慮することなしに、『ここは銀河の空間の…』という自己陶酔の御詠歌で終わっている。

・『祈り』に答える道は革命である。祈りは革命によってのみ成就する。

などというように、たしかに小倉豊文の言うとおりのことが書かれていた。

それにしても、時代が激動した時代であり価値観が激変した当時であったとはいえ、そのギャップにはただただ驚くばかりである。とはいえ、本来ものごとはこのように弁証法的に考えるべきなのであろう。さもなくば、賢治の研究は深まらないだろうから。

なお、『宮沢賢治入門』のあとがきに佐藤は

「宮沢賢治批判」を出した時も、非難の手紙が多かった。…(略)…賢治を批判するなどおこがましいという手紙を受け取った。…(略)…賢治を批判して、ほんとうの賢治を鍛え上げるべきである。賢治はどんなに批判されようとも、汚されはしないのである。

とししたためて、非難などを怖れずに毅然として決意と覚悟を述べている。

いずれ、当時それまではなかったという「法華経と賢治を論じた研究」をものした佐藤勝治、そして素直に自己批判しつつ『真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう』と言い切り、非難や脅迫に毅然としてこれらの著書を公にした佐藤勝治に敬意を表したい。

実際には佐藤の主張するような革命は起こらなかったけれども、佐藤の『真に賢治を愛する者は、彼を捨てることを怖れないだろう』というこの言は今の時代でも傾聴し、あるいはますます今後心すべきことなのかも知れない。

続き

”大正時代のイギリス海岸”のTOPへ移る。

”大正時代のイギリス海岸”のTOPへ移る。前の

”谷川徹三と「雨ニモマケズ」”のTOPに戻る

”谷川徹三と「雨ニモマケズ」”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます