《1↑ 「雪白く積めり」の詩碑》(平成22年7月29日撮影)

以前高村山荘に行ってから、高村光太郎の戦争責任の取り方が気になっていた。

第二次世界大戦においては殆どの作家・芸術家は戦争に協力した。高村光太郎も例外ではなく、大政翼賛会中央会議の委員や文学報国会詩部会長を務め、多くの戦争賛美の詩を書いたという。

そしてあの8月15日を境にして殆どの作家は軍国主義者から民主主義者に変わったようだ。もちろんこのことをいまさら責めるつもりはないが、彼等がどのように戦争を反省したかについては興味あるところだ。人間の根源に関わることだからだ。

聞くところによると光太郎のそれは徹底していて、例えば稗貫郡(現花巻市)太田村山口ダイジでの7年間に亘る農耕自炊生活にそれは象徴されているようだ。

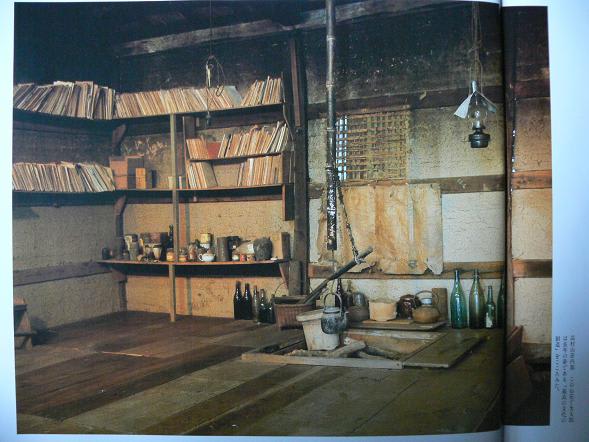

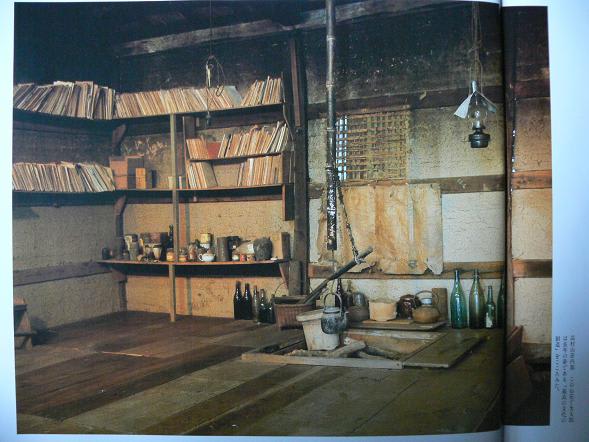

《2 自炊生活の一こま(26年10月撮影)》

<『高村光太郎山居七年』より(佐藤隆房著、(財)高村記念会)>

『農への銀河鉄道』(小林節夫著、本の泉社)によれば、このことに関して

光太郎は…(略)…戦争を賛美し、国民を戦争に駆り立てる詩を山ほど書いたという自責と負い目から「わが詩をよみて人死に就きにけり」という詩を書きました。

「わが詩をよみて人死に就きにけり」

爆弾は私の内の前後左右に落ちた。

電線に女の大腿がぶらさがった。

死はいつでもそこにあった。

死の恐怖から私自身を救ふために

「必死の時」を必死になって私は書いた。

その詩を戦地の同胞がよんだ。

人はそれをよんで死に立ち向かった。

その詩を毎日よみかえすと家郷へ書き送った

潜航艇の艇長はやがて艇と共に死んだ。

と恥じて、太田村の山林の中の小屋に7年もの間、自分を流謫の刑を課したのでした。

と述べている。なるほど”流謫の刑”か。

《3 光太郎が住んだ山小屋》

<高村山荘内に掲示写真額より>

ところがここ山口ダイジの冬の凄さについては、光太郎自身も次の詩に詠んでいるように

「雪白く積めり」

雪白く積めり。

雪林間の路をうづめて平らかなり。

ふめば膝を没して更にふかく

その雪うすら日をあびて燐光を発す。

燐光あをくひかりて不知火に似たり。

路を横ぎりて兎の足あと点々とつづき

松林の奥ほのかにけぶる。

十歩にして息をやすめ

二十歩にして雪中に坐す。

風なきに雪蕭蕭と鳴つて梢を渡り

万境人をして詩を吐かしむ。

早池峯はすでに雲際に結晶すれども

わが詩の稜角いまだ成らざるを奈何にせん。

わづかに杉の枯葉をひろひて

今夕の炉辺に一椀の雑炊を煖めんとす。

敗れたるもの卻て心平らかにして

燐光の如きもの霊魂にきらめきて美しきなり。

美しくしてつひにとらへ難きなり。

《4 詩稿「雪白く積めり」》

<『光太郎』(監修佐藤進、(財)高村記念会)より>

美しくはあっても、生半可なものではなかった。

ましてこのような厳しい冬の自然環境下の、小屋の冬の凄まじさについては光太郎がある対談で後年語ったこととして同じく『農への銀河鉄道』の中に次のように紹介されている。

ずいぶん寒いところだった、今東京で考えるとね。あれで神経痛なんかを起こした。山だから湿気がひどくて、ふとんなんべとべとになってしまう。その中に寝ているのだから、まるで水にくるまっているようなものだ。これは悪いことをしたのだから水牢に入っているものだと思って、そんなら我慢できると思った。水牢よりはまだいいような気がした。想像では、解らないもの凄い生活だった。自分が寝ていると息がふとんにかかって氷になるんです」「零下何度くらいですか」「二〇度です。だからそれが凍ってしまう。ぼくだからいられたようなものだね。…(略)…ものすごいものだったからね。こっちはどんな条件でもやり通す気だったけれどね」

《5 高村山荘内部》

<『光太郎』(監修佐藤進、(財)高村記念会)より>

とはいっても、その当時の光太郎の年齢といえば、光太郎が太田村の小屋に移って農耕自炊生活を送ったの昭和20(1945)年~昭和27年迄の7年間というから、62歳~69歳までの7年間ということになる。

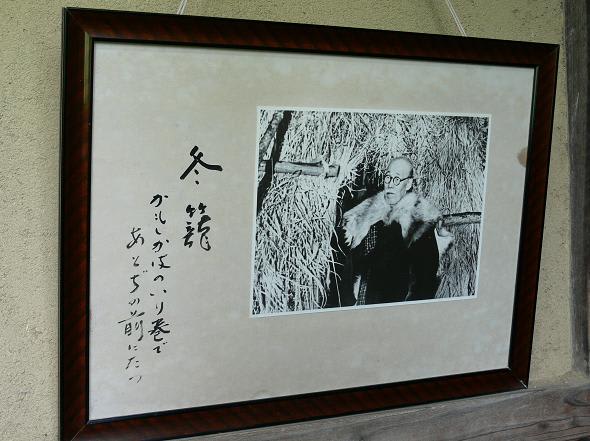

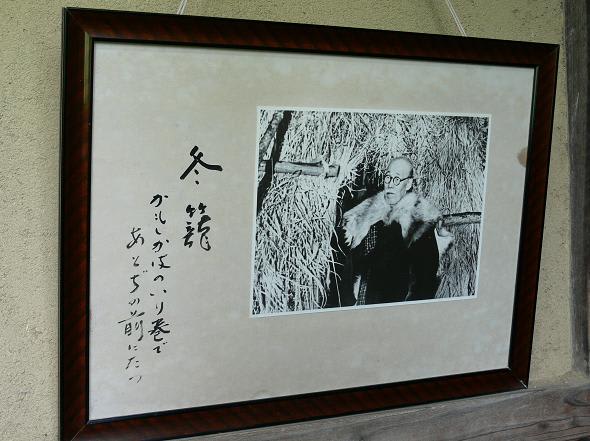

たまたま高村山荘内に

《6 かもしか皮のいり巻であとぢの前に立つ冬籠の光太郎》

<高村山荘内に掲示写真額より(いり巻とは襟巻き、あとぢとは風よけのこと)>

掲示されていた写真からは、はたして光太郎何歳の頃のポートレートかは解らないが、かなりの老いが感じられる。

このような老齢でこのように自らを苛むような生活を自らに課していたことから憶測すると、もしかすると光太郎も緩やかな自死を望んでいたのではなかろうかとつい思ってしまう。少なくとも老躯?の光太郎にとってはかくの如き生活は健康上良いことは何一つなかったろうし、山口ダイジでの7年間が光太郎の体を蝕み出し、光太郎が亡くなった原因の結核の引き金になったのではなかろうか。

なお、この”あとぢ”については『山口と光太郎先生』(浅沼政規著、(財)高村記念会)の中で次のように語られている。

(2) やとじ(風よけ)づくり

山口では、十一月頃から、雪がちらほら降りはじめ、一、二月になると、積雪一メートルを越すようになります。そこで、冬支度として、建物の西側の風あたりの強いところには、毎年初冬になると、青年会の人たちが、刈った萱や長木、柱、杭などを持ち寄って…(略)…防風のやとぢ(風よけ)を作って、雪と寒さから建物を守るようにしてあげました。

<註>あとぢ=やとじ=やとぢ=風よけ

また、おそらくこの”かもしか皮”に関連しては草野心平が次のように詠んでいる。

自在鉤から垂れさがったすすの紐。

自在鉤の黒い薬罐がちんちん音をたてる。

青猪の毛皮を腰から膝に。

高村光太郎はムーヴマンを見つづける。

時たま笛の音といつしよにまひこんでくる。

粉雪の金粉の中で。

<『高村光太郎山居七年』の序に代えて(佐藤隆房著、(財)高村記念会)より>

この中の”青猪”とはこのあたりではかもしかのことをいうから、光太郎は”いり巻”のかもしかの皮を暖かい毛布代わりにも使ったのだろう。そして、この使い方から推してこの毛皮は大きいものと考えられるから、おそらく光太郎のことだから地元の猟師からかもしか一頭分のなめし皮を貰ったに違いない。

いずれ、光太郎以外の人がどのようにそしてどの程度反省したかはいざ知らず、こうまでして戦争賛美をしたことを悔い、戦争協力を反省した誠実な高村光太郎に敬慕の情を抱く。また、だからこそ光太郎は疎開先でその地元の人から愛され、慕われ尊敬されたのだとそう思った。

続き

”加藤完治と戦争責任”のTOPへ移る。

”加藤完治と戦争責任”のTOPへ移る。

前の

”高村光太郎と庚申講”のTOPに戻る

”高村光太郎と庚申講”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

以前高村山荘に行ってから、高村光太郎の戦争責任の取り方が気になっていた。

第二次世界大戦においては殆どの作家・芸術家は戦争に協力した。高村光太郎も例外ではなく、大政翼賛会中央会議の委員や文学報国会詩部会長を務め、多くの戦争賛美の詩を書いたという。

そしてあの8月15日を境にして殆どの作家は軍国主義者から民主主義者に変わったようだ。もちろんこのことをいまさら責めるつもりはないが、彼等がどのように戦争を反省したかについては興味あるところだ。人間の根源に関わることだからだ。

聞くところによると光太郎のそれは徹底していて、例えば稗貫郡(現花巻市)太田村山口ダイジでの7年間に亘る農耕自炊生活にそれは象徴されているようだ。

《2 自炊生活の一こま(26年10月撮影)》

<『高村光太郎山居七年』より(佐藤隆房著、(財)高村記念会)>

『農への銀河鉄道』(小林節夫著、本の泉社)によれば、このことに関して

光太郎は…(略)…戦争を賛美し、国民を戦争に駆り立てる詩を山ほど書いたという自責と負い目から「わが詩をよみて人死に就きにけり」という詩を書きました。

「わが詩をよみて人死に就きにけり」

爆弾は私の内の前後左右に落ちた。

電線に女の大腿がぶらさがった。

死はいつでもそこにあった。

死の恐怖から私自身を救ふために

「必死の時」を必死になって私は書いた。

その詩を戦地の同胞がよんだ。

人はそれをよんで死に立ち向かった。

その詩を毎日よみかえすと家郷へ書き送った

潜航艇の艇長はやがて艇と共に死んだ。

と恥じて、太田村の山林の中の小屋に7年もの間、自分を流謫の刑を課したのでした。

と述べている。なるほど”流謫の刑”か。

《3 光太郎が住んだ山小屋》

<高村山荘内に掲示写真額より>

ところがここ山口ダイジの冬の凄さについては、光太郎自身も次の詩に詠んでいるように

「雪白く積めり」

雪白く積めり。

雪林間の路をうづめて平らかなり。

ふめば膝を没して更にふかく

その雪うすら日をあびて燐光を発す。

燐光あをくひかりて不知火に似たり。

路を横ぎりて兎の足あと点々とつづき

松林の奥ほのかにけぶる。

十歩にして息をやすめ

二十歩にして雪中に坐す。

風なきに雪蕭蕭と鳴つて梢を渡り

万境人をして詩を吐かしむ。

早池峯はすでに雲際に結晶すれども

わが詩の稜角いまだ成らざるを奈何にせん。

わづかに杉の枯葉をひろひて

今夕の炉辺に一椀の雑炊を煖めんとす。

敗れたるもの卻て心平らかにして

燐光の如きもの霊魂にきらめきて美しきなり。

美しくしてつひにとらへ難きなり。

《4 詩稿「雪白く積めり」》

<『光太郎』(監修佐藤進、(財)高村記念会)より>

美しくはあっても、生半可なものではなかった。

ましてこのような厳しい冬の自然環境下の、小屋の冬の凄まじさについては光太郎がある対談で後年語ったこととして同じく『農への銀河鉄道』の中に次のように紹介されている。

ずいぶん寒いところだった、今東京で考えるとね。あれで神経痛なんかを起こした。山だから湿気がひどくて、ふとんなんべとべとになってしまう。その中に寝ているのだから、まるで水にくるまっているようなものだ。これは悪いことをしたのだから水牢に入っているものだと思って、そんなら我慢できると思った。水牢よりはまだいいような気がした。想像では、解らないもの凄い生活だった。自分が寝ていると息がふとんにかかって氷になるんです」「零下何度くらいですか」「二〇度です。だからそれが凍ってしまう。ぼくだからいられたようなものだね。…(略)…ものすごいものだったからね。こっちはどんな条件でもやり通す気だったけれどね」

《5 高村山荘内部》

<『光太郎』(監修佐藤進、(財)高村記念会)より>

とはいっても、その当時の光太郎の年齢といえば、光太郎が太田村の小屋に移って農耕自炊生活を送ったの昭和20(1945)年~昭和27年迄の7年間というから、62歳~69歳までの7年間ということになる。

たまたま高村山荘内に

《6 かもしか皮のいり巻であとぢの前に立つ冬籠の光太郎》

<高村山荘内に掲示写真額より(いり巻とは襟巻き、あとぢとは風よけのこと)>

掲示されていた写真からは、はたして光太郎何歳の頃のポートレートかは解らないが、かなりの老いが感じられる。

このような老齢でこのように自らを苛むような生活を自らに課していたことから憶測すると、もしかすると光太郎も緩やかな自死を望んでいたのではなかろうかとつい思ってしまう。少なくとも老躯?の光太郎にとってはかくの如き生活は健康上良いことは何一つなかったろうし、山口ダイジでの7年間が光太郎の体を蝕み出し、光太郎が亡くなった原因の結核の引き金になったのではなかろうか。

なお、この”あとぢ”については『山口と光太郎先生』(浅沼政規著、(財)高村記念会)の中で次のように語られている。

(2) やとじ(風よけ)づくり

山口では、十一月頃から、雪がちらほら降りはじめ、一、二月になると、積雪一メートルを越すようになります。そこで、冬支度として、建物の西側の風あたりの強いところには、毎年初冬になると、青年会の人たちが、刈った萱や長木、柱、杭などを持ち寄って…(略)…防風のやとぢ(風よけ)を作って、雪と寒さから建物を守るようにしてあげました。

<註>あとぢ=やとじ=やとぢ=風よけ

また、おそらくこの”かもしか皮”に関連しては草野心平が次のように詠んでいる。

自在鉤から垂れさがったすすの紐。

自在鉤の黒い薬罐がちんちん音をたてる。

青猪の毛皮を腰から膝に。

高村光太郎はムーヴマンを見つづける。

時たま笛の音といつしよにまひこんでくる。

粉雪の金粉の中で。

<『高村光太郎山居七年』の序に代えて(佐藤隆房著、(財)高村記念会)より>

この中の”青猪”とはこのあたりではかもしかのことをいうから、光太郎は”いり巻”のかもしかの皮を暖かい毛布代わりにも使ったのだろう。そして、この使い方から推してこの毛皮は大きいものと考えられるから、おそらく光太郎のことだから地元の猟師からかもしか一頭分のなめし皮を貰ったに違いない。

いずれ、光太郎以外の人がどのようにそしてどの程度反省したかはいざ知らず、こうまでして戦争賛美をしたことを悔い、戦争協力を反省した誠実な高村光太郎に敬慕の情を抱く。また、だからこそ光太郎は疎開先でその地元の人から愛され、慕われ尊敬されたのだとそう思った。

続き

”加藤完治と戦争責任”のTOPへ移る。

”加藤完治と戦争責任”のTOPへ移る。前の

”高村光太郎と庚申講”のTOPに戻る

”高村光太郎と庚申講”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます