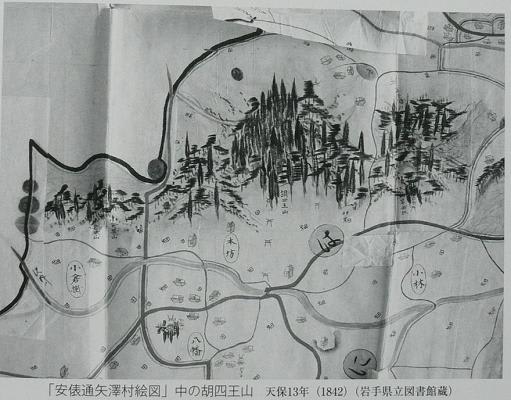

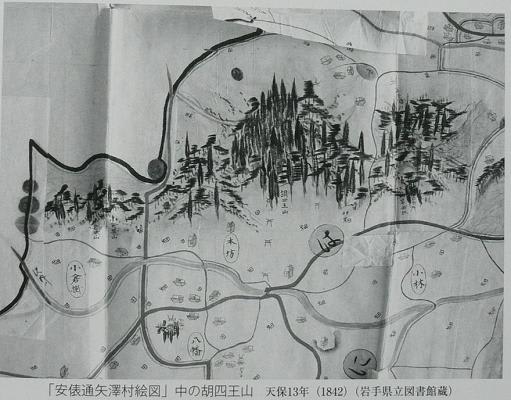

それでは今回は白山神社を紹介する。その場所は以前にも掲載した

《安俵通矢澤村絵図》(『花巻市博物館 第7回企画展 胡四王山の世界』より)

において、図の左側にある長丸の中に小倉掛と書かれた上の方の林の中になると思う。この白山神社は胡四王山神社の南南東1㎞ちょっとの所、つまり宮沢賢治童話村の裏側にある。

《1 白山神社》(平成20年12月10日撮影)

なお、白山神社とは白山比(しらやまひめ)神を祭る神社で、総本社は石川県の白山比神社であるという。白山比神は加賀の霊峰白山頂上に祀られている女神さまで、農業の神、海上の神、そして国家、 郷土の守り神として広く人々より尊崇されているとのこと。

さしずめ、このあたりならば白山比神は農業の神、郷土の守り神ということになろうか。

《2 白山神社鳥居》(平成20年12月10日撮影)

《3 白山神社拝殿?》(平成20年12月10日撮影)

何となくお寺っぽい構造になっている。鐘も吊してあるし。実際、この建物の後は墓地になっている。

前掲の絵図とは違って、いまは周りには大木もなくあまり神社の雰囲気はない境内だが

《4 神楽堂?》(平成20年12月10日撮影)

や

《5 石塔群》(平成20年12月10日撮影)

がある。そしてやはりここにもあった庚申塔。具体的には

《6 七庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

《7 〃 》(平成20年12月10日撮影)

《8 庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

《9 湯殿三山、両鳥海山供養塔など》(平成20年12月10日撮影)

中央が古峯神社、左端が天照宝水神宮?と書かれているようだ。

また、境内には

《10 もう一つの社》(平成20年12月10日撮影)

があり、

《11 観世音の額》(平成20年12月10日撮影)

《12 〃 》(平成20年12月10日撮影)

とあるから観音堂であろう。

また、

《13 白山神社の裏》(平成20年12月10日撮影)

にまわると、沢山の

《14 石塔群》(平成20年12月10日撮影)

があり、

《15 馬頭観音や念仏の供養塔》(平成20年12月10日撮影)

《16 石塔は二列もある》(平成20年12月10日撮影)

がある。ただし、ここにはいくら探しても庚申塔は見つからない。

それにしても、七庚申塔や庚申塔はあちこちにあるものだということを知った。ただし、賢治は「雨ニモマケズ手帳」に五庚申を2つも描いているが、五庚申塔にはなかなかお目にかかれない。

ここでもう一度「雨ニモマケズ手帳」の最後のページを見てみよう。

【Fig.28 復元版「雨ニモマケズ手帳」165~166p】(再掲)

早池峰山、羽黒山、巖鷲山などの山岳信仰の供養塔のスケッチが描かれているが、青や赤そして紫の色鉛筆で丁寧に彩りされた”五庚申・七庚申”が描かれているのであった。

そして、賢治の文語詩 一百篇『庚申』には

歳に七度はた五つ、 庚の申を重ぬれば、

稔らぬ秋を恐みて、 家長ら塚を理めにき。

汗に蝕むまなこゆゑ、 昴の鎖の火の数を、

七つと五つあるはたゞ、 一つの雲と仰ぎ見き。

<『校本 宮沢賢治全集 第五巻』(筑摩書房)より>

とある。賢治は七庚申のときも『稔らぬ秋』と詠っているから、花巻あたりでは五庚申の年も七庚申の年もともに凶作になると心配されていたのであろう。そこで、凶作回避のために恐(かしこ)んで農民は庚申塔を建てたのであろうことがこの詩から推測できる。

賢治の作品にはこの他にも、報告済みではあるが『郊外』には

卑しくひかる乱雲が

ときどき凍った雨をおとし

野原は寒くあかるくて

水路もゆらぎ

穂のない粟の塔も消される

鷹は鱗を片映えさせて

まひるの雲の下底をよぎり

ひとはちぎれた海藻を着て

煮られた塩の魚をおもふ

西はうづまく風の縁

紅くたゞれた錦の皺を

つぎつぎ伸びたりつまづいたり

乱積雲のわびしい影が

まなこのかぎり南へ滑り

山の向ふの秋田のそらは

かすかに白い雲の髪

毬をかゝげた二本杉

七庚申の石の塚

たちまち山の襞いちめんを

霧が火むらに燃えたてば

江釣子森の松むらばかり

黒々として溶け残り

人はむなしい幽霊写真

たゞぼんやりと風を見送る

<『校本 宮沢賢治全集 第三巻』(筑摩書房)より>

とあり、実際次が

《17 江釣子森山付近の七庚申塔》(平成20年10月13日撮影)

である。

また、『〔積乱雲一つひかって翔けるころ〕』には

積乱雲一つひかって翔けるころ

七庚申の碑はつめたくて

(田の草取に何故唄はれぬのか

草刈になぜうたはぬか

またあの崖の灰いろの小屋

籾磨になぜうたはないのか)

午はつかれて塚にねむれば

北の和風は松に鳴り

稲の青い鎗ほのかに旋り

きむぽうげみな

青緑或は

ヘンルータカーミンの金米糖を示す

(峡流の水のやうに

十一月の風のやうに

絶えず爽かに疲れぬ巨身を得るために)

<『校本 宮沢賢治全集 第六巻』(筑摩書房)より>

と詠み込まれている。

常日頃から、賢治はサムサノナツの多い岩手の稲作に心を痛め、なおさら七庚申の年には畏んでいたのであろう。

一方、農民達は庚申様という民間信仰にすがって、とりわけ凶作が心配される七庚申の年にはこのようにあちこちの神社等に七庚申塔を建てて、凶作回避をお願いしたのであろう。

折悪しく、賢治が4月に発熱して病の床に伏せていた昭和六年は「七庚申」の年だった。そこで、野面に七庚申塔を建てることは叶わぬにしても、「雨ニモマケズ手帳」の一番端っこの見やすいところにせめて理(おさ)めようと思って、賢治は心を込めて五庚申・七庚申を描いたのではなかろうか。

つまり、賢治は「雨ニモマケズ手帳」に五庚申・七庚申を描くことによって心象世界で『稔らぬ秋を恐みて塚を理め』て凶作回避を祈願したのではなかろうかという思いがますます強くなってきた。

次の

”イギリス海岸(その1)”のTOPへ移る。

”イギリス海岸(その1)”のTOPへ移る。

前の

”胡四王山麓の”八幡宮””のTOPに戻る。

”胡四王山麓の”八幡宮””のTOPに戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

《安俵通矢澤村絵図》(『花巻市博物館 第7回企画展 胡四王山の世界』より)

において、図の左側にある長丸の中に小倉掛と書かれた上の方の林の中になると思う。この白山神社は胡四王山神社の南南東1㎞ちょっとの所、つまり宮沢賢治童話村の裏側にある。

《1 白山神社》(平成20年12月10日撮影)

なお、白山神社とは白山比(しらやまひめ)神を祭る神社で、総本社は石川県の白山比神社であるという。白山比神は加賀の霊峰白山頂上に祀られている女神さまで、農業の神、海上の神、そして国家、 郷土の守り神として広く人々より尊崇されているとのこと。

さしずめ、このあたりならば白山比神は農業の神、郷土の守り神ということになろうか。

《2 白山神社鳥居》(平成20年12月10日撮影)

《3 白山神社拝殿?》(平成20年12月10日撮影)

何となくお寺っぽい構造になっている。鐘も吊してあるし。実際、この建物の後は墓地になっている。

前掲の絵図とは違って、いまは周りには大木もなくあまり神社の雰囲気はない境内だが

《4 神楽堂?》(平成20年12月10日撮影)

や

《5 石塔群》(平成20年12月10日撮影)

がある。そしてやはりここにもあった庚申塔。具体的には

《6 七庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

《7 〃 》(平成20年12月10日撮影)

《8 庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

《9 湯殿三山、両鳥海山供養塔など》(平成20年12月10日撮影)

中央が古峯神社、左端が天照宝水神宮?と書かれているようだ。

また、境内には

《10 もう一つの社》(平成20年12月10日撮影)

があり、

《11 観世音の額》(平成20年12月10日撮影)

《12 〃 》(平成20年12月10日撮影)

とあるから観音堂であろう。

また、

《13 白山神社の裏》(平成20年12月10日撮影)

にまわると、沢山の

《14 石塔群》(平成20年12月10日撮影)

があり、

《15 馬頭観音や念仏の供養塔》(平成20年12月10日撮影)

《16 石塔は二列もある》(平成20年12月10日撮影)

がある。ただし、ここにはいくら探しても庚申塔は見つからない。

それにしても、七庚申塔や庚申塔はあちこちにあるものだということを知った。ただし、賢治は「雨ニモマケズ手帳」に五庚申を2つも描いているが、五庚申塔にはなかなかお目にかかれない。

ここでもう一度「雨ニモマケズ手帳」の最後のページを見てみよう。

【Fig.28 復元版「雨ニモマケズ手帳」165~166p】(再掲)

早池峰山、羽黒山、巖鷲山などの山岳信仰の供養塔のスケッチが描かれているが、青や赤そして紫の色鉛筆で丁寧に彩りされた”五庚申・七庚申”が描かれているのであった。

そして、賢治の文語詩 一百篇『庚申』には

歳に七度はた五つ、 庚の申を重ぬれば、

稔らぬ秋を恐みて、 家長ら塚を理めにき。

汗に蝕むまなこゆゑ、 昴の鎖の火の数を、

七つと五つあるはたゞ、 一つの雲と仰ぎ見き。

<『校本 宮沢賢治全集 第五巻』(筑摩書房)より>

とある。賢治は七庚申のときも『稔らぬ秋』と詠っているから、花巻あたりでは五庚申の年も七庚申の年もともに凶作になると心配されていたのであろう。そこで、凶作回避のために恐(かしこ)んで農民は庚申塔を建てたのであろうことがこの詩から推測できる。

賢治の作品にはこの他にも、報告済みではあるが『郊外』には

卑しくひかる乱雲が

ときどき凍った雨をおとし

野原は寒くあかるくて

水路もゆらぎ

穂のない粟の塔も消される

鷹は鱗を片映えさせて

まひるの雲の下底をよぎり

ひとはちぎれた海藻を着て

煮られた塩の魚をおもふ

西はうづまく風の縁

紅くたゞれた錦の皺を

つぎつぎ伸びたりつまづいたり

乱積雲のわびしい影が

まなこのかぎり南へ滑り

山の向ふの秋田のそらは

かすかに白い雲の髪

毬をかゝげた二本杉

七庚申の石の塚

たちまち山の襞いちめんを

霧が火むらに燃えたてば

江釣子森の松むらばかり

黒々として溶け残り

人はむなしい幽霊写真

たゞぼんやりと風を見送る

<『校本 宮沢賢治全集 第三巻』(筑摩書房)より>

とあり、実際次が

《17 江釣子森山付近の七庚申塔》(平成20年10月13日撮影)

である。

また、『〔積乱雲一つひかって翔けるころ〕』には

積乱雲一つひかって翔けるころ

七庚申の碑はつめたくて

(田の草取に何故唄はれぬのか

草刈になぜうたはぬか

またあの崖の灰いろの小屋

籾磨になぜうたはないのか)

午はつかれて塚にねむれば

北の和風は松に鳴り

稲の青い鎗ほのかに旋り

きむぽうげみな

青緑或は

ヘンルータカーミンの金米糖を示す

(峡流の水のやうに

十一月の風のやうに

絶えず爽かに疲れぬ巨身を得るために)

<『校本 宮沢賢治全集 第六巻』(筑摩書房)より>

と詠み込まれている。

常日頃から、賢治はサムサノナツの多い岩手の稲作に心を痛め、なおさら七庚申の年には畏んでいたのであろう。

一方、農民達は庚申様という民間信仰にすがって、とりわけ凶作が心配される七庚申の年にはこのようにあちこちの神社等に七庚申塔を建てて、凶作回避をお願いしたのであろう。

折悪しく、賢治が4月に発熱して病の床に伏せていた昭和六年は「七庚申」の年だった。そこで、野面に七庚申塔を建てることは叶わぬにしても、「雨ニモマケズ手帳」の一番端っこの見やすいところにせめて理(おさ)めようと思って、賢治は心を込めて五庚申・七庚申を描いたのではなかろうか。

つまり、賢治は「雨ニモマケズ手帳」に五庚申・七庚申を描くことによって心象世界で『稔らぬ秋を恐みて塚を理め』て凶作回避を祈願したのではなかろうかという思いがますます強くなってきた。

次の

”イギリス海岸(その1)”のTOPへ移る。

”イギリス海岸(その1)”のTOPへ移る。前の

”胡四王山麓の”八幡宮””のTOPに戻る。

”胡四王山麓の”八幡宮””のTOPに戻る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます