胡四王山の”小林岩谷不動”と”千手観音堂”の報告をし、そこに七庚申塔や庚申塔があることを紹介したが、実は胡四王山の麓にはまだまだ七庚申塔がある所があるので報告する。

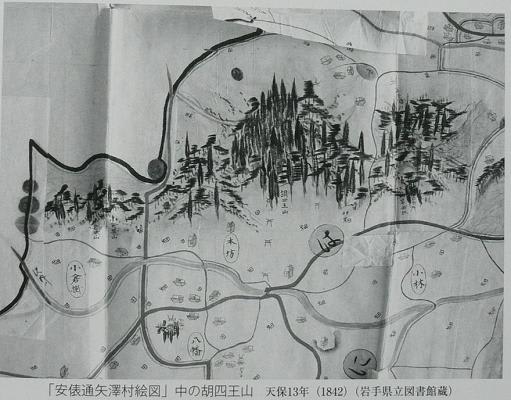

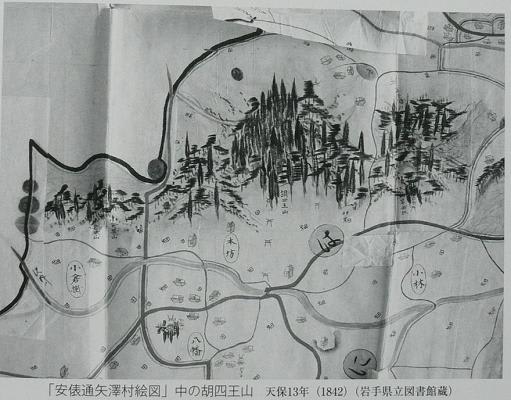

今回は八幡宮を紹介する。その場所は以前にも掲載した

《安俵通矢澤村絵図》(『花巻市博物館 第7回企画展 胡四王山の世界』より)

に出ている。下中央やや左寄りに長丸の中に八幡と書かれた場所があるが、その左上の林の中に八幡宮がある。胡四王神社の東北東800mほどの所にある。この辺りでは『矢沢八幡宮』と呼ばれている。

《1 矢沢八幡宮入り口案内》(平成20年12月10日撮影)

なお、この道をまっすぐ行けば左手に宮沢賢治童話村、右手に宮沢賢治記念館への登り口がある。上の赤矢印で左折すると

《2 参道》(平成20年12月10日撮影)

となり、左側にある

《3 杉の大樹》(平成20年12月10日撮影)

の中に八幡宮がある。

《4 八幡宮鳥居》(平成20年12月10日撮影)

《5 額》(平成20年12月10日撮影)

《6 境内》(平成20年12月10日撮影)

写真の右側の杉の古木はかなりの樹齢と見た。

鳥居を入ってすぐの左手には

《7 矢澤八幡宮案内》(平成20年12月10日撮影)

が立ててあり、由緒には

当神社は永承年中鎮守府将軍陸奥守に任ぜられし源頼義その子義家が安倍貞任及び宗任退治の勅命を受けて奥羽に下向の折り、此の地に宿営すること数ヶ月、国土安泰・武運祈願のため品陀和氣命を祀る。頼義は討伐の後、康平年中に社殿を建立し戦勝報告をする。その後文政元年九月に社殿修復し遷宮する。

とある。

案内の右奥に小さな

《8 神社》(平成20年12月10日撮影)

その

《9 額》(平成20年12月10日撮影)

何神社と書いてあるのだろうか。

この神社の反対側には

《10 神楽殿》(平成20年12月10日撮影)

もある。

《11 八幡宮》(平成20年12月10日撮影)

《12 古峰神社》(平成20年12月10日撮影)

ところで、この古峰神社とはどんな神社なのだろうか。

下野国古峯ヶ原古峯神社公式サイトによれば『古峯神社』の由緒は次のとおり。

今を去る1300余年の昔、隼人というお方が京都からこの地に移り、尊(御祭神・日本武尊)の御威徳を慕いつつ、京都よりこの古峯ヶ原の淨地に遷座(創祀)申しあげたのが始まりといわれております。

その後、古峯ヶ原は、日光を開かれた勝道上人という僧侶の修行の場となり、上人は古峯の大神の御神威によって、古峯ヶ原深山巴の宿において3ヶ年の修行の後、天応2年(西暦782年)日光の男体山に初めて登頂し大日光開山の偉業を成しとげられました。

この縁起にもとづき、日光全山26院80坊の僧坊達は、勝道上人の修行にあやかって、年々古峯ヶ原(古峯神社を中心)に登山、深山巴の宿で祈願を込め修行する慣わしとなり、その修行は明治維新に至るまで、千余年の永きに亘って行なわれました。

古峯神社はこのような古峯大神のご利益の顕著を以って全国稀にみる霊地として、火伏信仰、天狗信仰などに代表する諸人の敬虔な信仰を集め、久しきにわたってその御神威を保って参りました。明治初年には太政官布告により、神仏分離が行なわれ、仏具一切を取り除き、純然たる古峯神社となり、現在にいたっております。

つまり、古峯神社は防火の神として民間に広く信仰されていたのだろう。そういえば旧天山にも立派な古峯神社の石塔があったな。

《13 八幡宮拝殿》(平成20年12月10日撮影)

《14 後に本殿》(平成20年12月10日撮影)

《15 杉の古木の後に石塔発見》(平成20年12月10日撮影)

《16 小さな社と山神、兜大明神石塔》(平成20年12月10日撮影)

《17 鳥海山、出羽三山供養塔等》(平成20年12月10日撮影)

《18 蒼前塔等》(平成20年12月10日撮影)

《19 青面金剛》(平成20年12月10日撮影)

さて、この石塔についてである。『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)によれば

さて「庚申」は干支の「カノトサル」であり、六十日目に巡ってくる星の神名である。これは元来道教の信仰であるが、それが仏教信仰に習合されてされて「庚申天」と呼ばれ、帝釈天の使者である青面(しょうめん)金剛の変化神であると説かれるようになった。この「庚申天」をまつる塚が庚申塚であり、帝釈天か青面金剛か、あるいは猿田彦神を本尊とし、それに「見ざる・聞かざる・話さざる」の「三ざる」を猿に配した動物を侍者として彫刻した石碑を立てているのが普通である。「猿田彦」としたのは「さる」の「猿」を縁として日本神話と習合したものであろう。この庚申塚は岩手県ばかりでなく日本全国に見られるが、関東から東北地方に多いようである。

とある。この石塔はこの説明文の中に出てきた「庚申天」の本尊『青面金剛』の塚だったのだ。これがあるならば当然あるであろう庚申塔、

《20 七庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

が隣りに並んで立てられていた。

やはりこうやってみると、この辺りでは五庚申塔はあまり見あたらず、七庚申塔の方が多いようだ。ところで、左にある小さい石塔は何だろう?

少し離れて田んぼの中から眺めた

《21 八幡宮の森》(平成20年12月10日撮影)

である。

続きの

”胡四王山の”白山神社””のTOPへ移る。

”胡四王山の”白山神社””のTOPへ移る。

前の

”胡四王山の”千手観音堂””のTOPに戻る。

”胡四王山の”千手観音堂””のTOPに戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

今回は八幡宮を紹介する。その場所は以前にも掲載した

《安俵通矢澤村絵図》(『花巻市博物館 第7回企画展 胡四王山の世界』より)

に出ている。下中央やや左寄りに長丸の中に八幡と書かれた場所があるが、その左上の林の中に八幡宮がある。胡四王神社の東北東800mほどの所にある。この辺りでは『矢沢八幡宮』と呼ばれている。

《1 矢沢八幡宮入り口案内》(平成20年12月10日撮影)

なお、この道をまっすぐ行けば左手に宮沢賢治童話村、右手に宮沢賢治記念館への登り口がある。上の赤矢印で左折すると

《2 参道》(平成20年12月10日撮影)

となり、左側にある

《3 杉の大樹》(平成20年12月10日撮影)

の中に八幡宮がある。

《4 八幡宮鳥居》(平成20年12月10日撮影)

《5 額》(平成20年12月10日撮影)

《6 境内》(平成20年12月10日撮影)

写真の右側の杉の古木はかなりの樹齢と見た。

鳥居を入ってすぐの左手には

《7 矢澤八幡宮案内》(平成20年12月10日撮影)

が立ててあり、由緒には

当神社は永承年中鎮守府将軍陸奥守に任ぜられし源頼義その子義家が安倍貞任及び宗任退治の勅命を受けて奥羽に下向の折り、此の地に宿営すること数ヶ月、国土安泰・武運祈願のため品陀和氣命を祀る。頼義は討伐の後、康平年中に社殿を建立し戦勝報告をする。その後文政元年九月に社殿修復し遷宮する。

とある。

案内の右奥に小さな

《8 神社》(平成20年12月10日撮影)

その

《9 額》(平成20年12月10日撮影)

何神社と書いてあるのだろうか。

この神社の反対側には

《10 神楽殿》(平成20年12月10日撮影)

もある。

《11 八幡宮》(平成20年12月10日撮影)

《12 古峰神社》(平成20年12月10日撮影)

ところで、この古峰神社とはどんな神社なのだろうか。

下野国古峯ヶ原古峯神社公式サイトによれば『古峯神社』の由緒は次のとおり。

今を去る1300余年の昔、隼人というお方が京都からこの地に移り、尊(御祭神・日本武尊)の御威徳を慕いつつ、京都よりこの古峯ヶ原の淨地に遷座(創祀)申しあげたのが始まりといわれております。

その後、古峯ヶ原は、日光を開かれた勝道上人という僧侶の修行の場となり、上人は古峯の大神の御神威によって、古峯ヶ原深山巴の宿において3ヶ年の修行の後、天応2年(西暦782年)日光の男体山に初めて登頂し大日光開山の偉業を成しとげられました。

この縁起にもとづき、日光全山26院80坊の僧坊達は、勝道上人の修行にあやかって、年々古峯ヶ原(古峯神社を中心)に登山、深山巴の宿で祈願を込め修行する慣わしとなり、その修行は明治維新に至るまで、千余年の永きに亘って行なわれました。

古峯神社はこのような古峯大神のご利益の顕著を以って全国稀にみる霊地として、火伏信仰、天狗信仰などに代表する諸人の敬虔な信仰を集め、久しきにわたってその御神威を保って参りました。明治初年には太政官布告により、神仏分離が行なわれ、仏具一切を取り除き、純然たる古峯神社となり、現在にいたっております。

つまり、古峯神社は防火の神として民間に広く信仰されていたのだろう。そういえば旧天山にも立派な古峯神社の石塔があったな。

《13 八幡宮拝殿》(平成20年12月10日撮影)

《14 後に本殿》(平成20年12月10日撮影)

《15 杉の古木の後に石塔発見》(平成20年12月10日撮影)

《16 小さな社と山神、兜大明神石塔》(平成20年12月10日撮影)

《17 鳥海山、出羽三山供養塔等》(平成20年12月10日撮影)

《18 蒼前塔等》(平成20年12月10日撮影)

《19 青面金剛》(平成20年12月10日撮影)

さて、この石塔についてである。『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)によれば

さて「庚申」は干支の「カノトサル」であり、六十日目に巡ってくる星の神名である。これは元来道教の信仰であるが、それが仏教信仰に習合されてされて「庚申天」と呼ばれ、帝釈天の使者である青面(しょうめん)金剛の変化神であると説かれるようになった。この「庚申天」をまつる塚が庚申塚であり、帝釈天か青面金剛か、あるいは猿田彦神を本尊とし、それに「見ざる・聞かざる・話さざる」の「三ざる」を猿に配した動物を侍者として彫刻した石碑を立てているのが普通である。「猿田彦」としたのは「さる」の「猿」を縁として日本神話と習合したものであろう。この庚申塚は岩手県ばかりでなく日本全国に見られるが、関東から東北地方に多いようである。

とある。この石塔はこの説明文の中に出てきた「庚申天」の本尊『青面金剛』の塚だったのだ。これがあるならば当然あるであろう庚申塔、

《20 七庚申塔》(平成20年12月10日撮影)

が隣りに並んで立てられていた。

やはりこうやってみると、この辺りでは五庚申塔はあまり見あたらず、七庚申塔の方が多いようだ。ところで、左にある小さい石塔は何だろう?

少し離れて田んぼの中から眺めた

《21 八幡宮の森》(平成20年12月10日撮影)

である。

続きの

”胡四王山の”白山神社””のTOPへ移る。

”胡四王山の”白山神社””のTOPへ移る。前の

”胡四王山の”千手観音堂””のTOPに戻る。

”胡四王山の”千手観音堂””のTOPに戻る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます