仏教思想概要の第3回目のご紹介です。今日は前回の続きで、「釈迦仏教」の第3章として、「釈迦仏教の実践」のご紹介です。仏教思想概要1「釈迦仏教」の最終回です。

第3章釈迦仏教の実践

1.四諦とは

1.1.実践体系としての四諦

「初転法輪(しょてんぼうりん)」と後代の仏教者たちが、いかめしい表現をもって語り継いできたブッダ・ゴータマの最初の説法の内容は、「四聖諦(ししょうたい)」すなわち「四つの聖なる命題」を骨子とするものでした。それは、略して「四諦(したい)」と呼ばれます。

ゴータマがまだ正覚まもないころ、説法、伝道の課題としたのは「もしわたしがこの法を説いたとしても、人々はわたしの説くところを了解せず、わたしはただ疲労困憊するのみであろう」と考えたことでした。

そこで、この問題を克服するための工夫として彼がしたのが、かの思想の体系を実践の体系に組み替えるということであったのです。

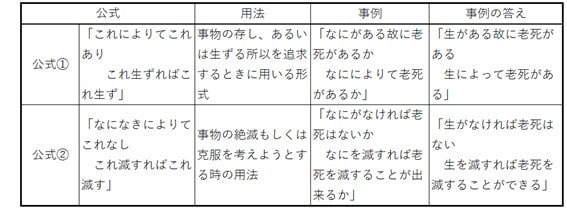

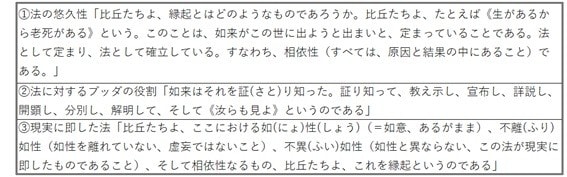

一つの経(相応部経典、五六・三一「申恕(しんじょ)、ほか」)には、弟子の比丘たちとともにシンサバー(申恕)樹の林をそぞろ歩きするブッダ・ゴータマを描き、この時、彼は「比丘たちよ、わたしが証(さと)り知って、しかも汝らに説かないことはおおく、説いたことはすくない」と語っています。そしてその理由を以下のようにブッダは説いています。(下表14参照)

ここには、「縁起」ということばは見えない。また「無常」も「無我」ということばも見えません。それは、前述のごとく、ブッダ・ゴータマの思想体系を実践の体系に組み替えるという彼の苦心の工夫によるものだったわけです。

1.2.四諦説法に至る道

(1)最初の説法

一つの経(相応部経典、五六・一一「如来所説」ほか)によれば、最初の説法の内容は、「中道」についてであったということです。それは「二つの極端」すなわち快楽主義も、禁欲主義もとらないことを意味します。(ブッダ・ゴータマの説法内容:下表15参照)

この前文のあと、四諦説法へと入っていったということですが、それにはひとつの現実的な理由があったのです。

(2)四諦説法は討論の場

先に、「伝道・説法を決意したゴータマが、五比丘に会いに、250kmを遠しとせず彼らのいたバーラーナシー(波羅捺)に向かったということです。」と述べましたが、ここには現実的な理由があったのです。

五比丘は、彼らもそれぞれ思想家であり、ゴータマが苦行を捨てたときに、彼のもとを去っていった人々でした。つまり、はじめからゴータマの前に跪いて、その教えを乞うた人々ではなかったのです。ゴータマの所説に耳をかすにおよんでも、その説くところに矛盾があればそれを批判してはばかるところなく、納得しがたいものがあればそれを反駁するに仮借するところがなかったと想像されます。

ブッダ・ゴータマは、まず、かの「四つの命題」を語って彼らのまえにおいた。通例の説法と違い、彼らはそれをめぐって、いく日もいく日も、討議し、研究した。そしてやがて、五人の中の一人がそれを理解、ついには全員が理解する日がやってきたのです。

1.3.「四つの命題」の意義

四諦の《諦》とは、一般的には、真実、真相、あるいは真理ということを意味します。また、「厳粛なる断言」を意味し、経典では「聖」の一字を冠して「聖諦(しょうたい)」と表現しています。

しかし、それが、人生における最高の真相として仏教者の中に確立するのは後のことです。

五人の比丘たちに四諦の説法(討議)を始めた段階では、まだ「命題」だったと言えます。

そこで、「四つの命題」のそれぞれについて整理してみると以下のようになります。(表16)

これら四つの命題の中でもっとも重要な役割を与えられているもの、それは「渇愛(かつあい)」と言えます。つまりここでは、欲望、それをいかに処理するかが中心課題となります。

それでは、ブッダ・ゴータマはこの課題にどう対応したかを次に見ていきます。

2.ブッダの欲望論

2.1.「欲望」の意味と中道

(1)ブッダにおける「欲望」の意味

一般的に、ブッダ・ゴータマの教えは欲望を捨てることを説くもの、仏教とは欲望を捨離せよと語るものと誤解されているようです。

ブッダにおける「欲望」ということばは、全ての欲望を意味していません。ブッダは全ての欲望を捨てろとは言っていないのです。

↓

捨てるべきは「渇愛(かつあい)」(激しい欲望のはたらき、ブッダは「貪(とん)」と呼んだ)、つまり貪を滅すること(「離貪(りとん)」)と説いているのです。

欲望におけるブッダの立場は、「無欲」で無く「少欲」、「滅尽」で無く「知足」でした。

余すことなく「滅し、捨て、去り、脱す」べきは「渇愛」「貪欲」であったのです。

(2)「無記」と「中道」、「縁起」との関係

以上のことをブッダは「無記(むき)」の立場と表現しています。無記の立場とは、欲望そのものをもって、直ちに、固定的に「良し」とも「悪し」とも裁断しない立場、つまり、二つの極端(禁欲主義、快楽主義)を去る=「中道」に立つことを意味します。これは、ブッダの実践体験から出たことだったのです。

本来、ブッダは、伝道者として起こって以後は、あまりおおく理論的なことは語りませんでした。「中道」のような実践的な原理では、特に必要性が少なかったと思われます。

そこで、「中道」の理論的基礎付けとなっているものと考えると、縁起の法こそ、ふさわしいものと言えます。

縁起の法は、流動的な存在論であり、禁欲主義や快楽主義という固定的な立場を相容れない理論です。したがって、「中道」の立場も、その中間において固定的一点に止まるものではないのです。

バランスのとれた欲望の処理のしかたが「中道」ということばで表現されており、バランスのとれた生き方が、もっともすぐれた正しい生き方と、ブッダにより説かれているのです。

2.2.「離貪」の方法

それでは、渇愛を捨て、離貪するのはどうしたらいいのでしょうか。

離貪の意味するところは、欲望そのものを圧殺するのではなく、炎のように燃える欲望のありようを厭(いと)い離れるようとすることです。しかも、単に離れるだけでなく「客観的立場」に立っていることです。

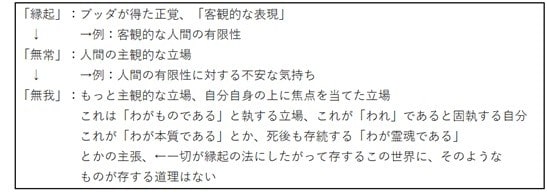

一つの経(相応部経典、三五、二八、「燃焼」、ほか)によれば、ゴータマが最初の説法を終え、マガダ国に帰り、一千人の比丘とともにガヤーシーサ(象頭山)に登り、山頂で次のような説法を行ったと記されています。(「山上の説法」などと呼ばれる。下表17参照)

これが、その後幾千回と繰り返されるゴーダマの説法の内容であり、彼の論理です。観察、厭嫌、離貪と、冷静なる理性の眼に導かれて、凡夫のありようとは全く異なったところに立っている=客観的立場に立つことの重要性を説いているのです。人は、「知恵をもってその根を断って」いるのです。

人は、激情のとりこになっている時には、事の真相を見極めることはできない。事の真相は、静かに離れ去って観察する時、はじめて捕捉できるのです。理性の眼がかっと見開かれているからです。理性の眼の下において、「中」が「正」に結び付けられる。後代の仏教者はこれを「中は正なり」という命題をとって表現しています。「正」とは、すなわち「聖なる八支の道」(=「八正道」)のことです。

2.3.「八正道」とその条件

(1)「八正道」とは

「八正道」とは、「中道」なる実践の原理にしたがって立てられた八つの実践の項目であって、ブッダ・ゴータマは、人間の生活の全分野にわたる正しい生き方を示そうとしたにちがいないのです。それら、八つの項目を整理すると以下のようになります。(表18-1)

(2)「八正道」の条件と意図

それでは、「八正道」の「正しい生き方」の条件とはどんなものでしょうか。それを整理すると以下の三つの条件が仏教者たちより示されています。(表18-2)

人間の中には、何か極端をよろこぶ傾向があるが、もっとも人間らしい好ましい人間の生き方を樹立することに措いて、ほかに仏教の目指すものはないのです。そこにはもはや、彼の心を掻き乱すして不安におとしいれる激情もなく、あるいは、彼の眼を覆う迷路に連れていく無知もないのです。そこには、平和と自由がある。これをブッダは《ニッパーナ》(涅槃)と呼びました。

そのような人間の好ましい生き方、つまりはこれが「八正道」の意図するところ=「中道」の意味するところなのです。

3.「慈悲」への道

3.1. 「上求菩提」と「下化衆生」

(1)ブッダの道は「上求菩提」の傾向

これまでの内容を振り返ってみると、そのすべてが、ブッダ・ゴータマの思惟するところであり、実践するところでした。さらに、その教示を受領し納得した弟子の比丘たちが、その正法(しょうぼう)に従って思惟し、その正道(しょうどう)にしたがって実践するところでした。

いわば、これを「一人の道」か「多人の道」かと問わば、ブッダの道は、「一人の道」に傾向するものといわねばなりません。

このことを指して、後の仏教者が好んで用いた句に、「上求菩提(じょうぐぼだい)」(上は菩提を求む)という句があり、その例を『ダンマパダ』(法句経ほっくぎょう)の一偈にみることができます。(下表19参照)

(2)「下化衆生」への道

一方、「上求菩提」に対する句として「下化衆生(げけしゅじょう)」という句があります。この句は、下は衆生を化すの道(「多人の道」)を表現しています。

つまり、ブッダ・ゴータマの道は「上求菩提」(一人の道)であって、「下化衆生」(多人の道)ではなかったということでしょうか。

そこで、ブッダが正覚し、伝道を始めた頃に遡って考えてみたいと思います。ブッダは、まず、バーラーナシー(波羅捺)の郊外のイシパタナ・ミガダーヤ(仙人住処・鹿野苑)において、最初の説法をこころみて成功し、やがて六十人の弟子を前に以下のように語ったといいます。(下表20参照)

この「伝道宣言」により、「おおくの人々の利益と幸福のために」と語られ、ブッダ・ゴータマとその弟子たちの「上求菩提」のいとなみが、「下化衆生」の道へつらなるものとなったのです。二つの型(「上求菩提」「下化衆生」)の人間関係をもって、密接に人々と結びつけられてあることとなったのです。

3.2.「善友」と「慈悲」

(1)「善友」

「サンガ」(僧伽(ぞうぎゃ):出家して比丘の生活に就いた者の集団)の特徴は、その構成員が、全て平等であることでした。階級もなく、統率する者もなく、また統率される者もなかったのです。それは、彼らの出自とは全く無関係でした。

その意味では、ブッダも、サンガの一員にすぎないのです。この道は、ブッダによって悟られ、ブッダによって人々に説かれたものであり、その意味では仏教の教祖ですが、そのことのほかには、なにか精神的属性を有するとか、救済の権与をゆだねられているとか、彼のみが特別なものを握っているとかということはなかったのです。法の証知とその実践という一本の道をみなと一緒に歩いている一人にすぎないのです。

このことは、一つの経(相応部経典、四五、二、「半」、他)において、ある時、随侍の比丘アーナンダ(阿難)が行った質問の事例に見ることができます。(下表21参照)

以上の自覚のうえに行われた説法を「善友説法(ぜんうせっぽう)」と呼びます。

善き友をもち、善き朋輩とともあることが、この道のすべてであるのです。

「善き友」は原語では《カルヤーナミッタ》、中国訳では「善知識」または「善親友(ぜんしんぬ)」「勝友(しょうう)」)と呼ばれました。

「善き友」(友情)というものは、彼らにとってまったく新しい徳目でした。その背景には、この時代のインドの社会事情を思い出さなければなりません。それは、古代都市の成立ということです。

部族社会の血縁関係から、赤の他人同士が手を結ぶ社会に。血縁を越えた人間と人間とが相携えて生きてゆかねばならない社会の成立ということがあったのです。

そして、ブッダ・ゴータマがその「サンガ」における人間関係の徳目として取り上げたのも、また、この新しい社会で強く求められる「友情」というものの、もっとも善美にして純粋なるものであったのです。

(2)「慈」ということば

「サンガ」における人間関係が「友情」という徳目として取り上げられるなかで、ブッダとその弟子の比丘たちにとっては、もう一つ重大な人間関係がありました。

それは、彼らと「生きとし生ける者」(世間一般の人々)との関係でした。それを一つの徳目をもって表現するなら「慈(じ)」ということになります。

一つの経(『スッタニパータ』(経集)、一、八、「慈経」)によれば、ブッダは比丘たちに教えて、ひとり静処にあって修行する時は、以下(表22)のように章句を誦(しょう)するがよいと説いたということです。

ここでは、「『よく教えの道理を会得したるものが、自由の境地をえてのちに為すべきこと』」は、ただ慈念をのみ修することがよい。生きとし生けるもののうえに、『幸あれ、平和あれ、安楽あれ』と念ずることである」と、説いているのです。

この徳目をブッダは《メッター》ということばで表現しました。それを中国訳では「慈」としました。原語のメッターの意味を探ると、それは「友情」を意味する言葉=「善き友」でもあるのです。

(3)「慈」から「慈悲」へ

人々は人間の歩みの中でさまざまな願いをもちます。所有であり、名声であり、権勢であり、幸福であり、平和であるわけです。そして最後なにものをもっても代えがたいわが生命に対する願いです。

生きるということが、人間のもっとも基本的な願いであり、諸行無常のこの世では、結局においては、裏切られざるを得ないものです。これこそ、「人間の悲しい重荷」といえるものです。

すでに、ふかく自己の深きところに沈潜しきった仏教者たちは、この人間の悲しみをよく知っていたのです。そこで「慈」に「悲」の一字を加えて「慈悲」という句をなすに至ったのです。

そこには、わが人間存在の真相を洞見して、そのうえにしとどに涙を注ぎえたものが、はじめて生きとし生ける者のうえに涙することができるという消息が読みとられねばならないのです。

以上

ということで、仏教思想概要1「釈迦仏教」の最終章でした。

いかがでしたでしょうか

ブッダの教えは口伝として継承されます。この釈迦仏教もアーガマ(『阿含(あごん)』または『阿含経』)といわれる、ブッダの弟子たちの残したブッダの口伝の記録をもととしています。ブッダの教えが比較的忠実に継承されたものとなっているようです。

仏教思想概要2のテーマは「アビダルマ」です。アビダルマとは、釈迦の死後300年ほど経たのちに、当時のインドの仏教学者が、釈迦の教えつまりはアーガマを理論的に分析し、仏教思想の体系化を図ったものです。

現在概要整理をスタートさせていますが、「煩瑣哲学」と呼ばれるほど、詳細な理論分析がされた内容となっています。「概要」というくくり方で整理が可能か、苦戦中です。

ということで、いつご紹介できるかわかりませんが、しばらくお待ちいただいたと思います。

仏教思想概要1「釈迦仏教」にお付き合いいただきありがとうございました。