(深大寺(東京都調布市)にて 11月18日撮影)

仏教思想概要2:アビダルマの4回目です。アビダルマ思想の概要の続きです。

2.アビダルマの体系Ⅱ

2.1.説一切有部ダルマ理論の基本

前述のように、五位七十五法の体系は、アーガマの中の無常・無我を説く教説から出発して、それを整備し細分化していったところに成立したものです。したがって、それは縁起-無常-無我の教義と切り離しては考えられないものです。この点がまず、押さえておかなければならない重要な点です。

さらに重要な点は、有部のダルマ理論は、アーガマが素朴そのものに種類を枚挙してその一つ一つの無常・無我を説いた立場から、はっきり前進している点が挙げられます。以下その点についてみていきたいと思います。

2.1.1.ダルマの語の二つの意味

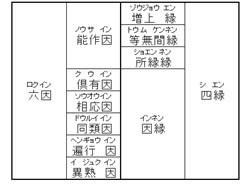

ダルマの語は、論書の中ではごく簡単に「“自体を保持する”もの」と定義されているだけですが、自体という語の用例を検討してみると、おおむね二つの意味に理解できます。(下表12参照)

ここで、後者②が有部独特のダルマの観念を示すものです。

すべての存在の基本的要素であるダルマは、種類からすれば75種とされ、それらが相互に、多種多様な因果関係を結んでいるのです。その因果関係の上に、流動的に構成されるのが現実の世界であり、それがゆえに、すべてが無常であり、無我なのです。

2.1.2.「一切有」

(1)他学派からの論難

説一切有部学派では、「一切有(いっさいう)」と主張します。過去・現在・未来の三世(さんぜ、三つの時)のいずれにおいてもいわゆる「三世に実有」であると主張します。

この主張が、無造作に理解されると、すべてのものが過去・現在・未来の時間を貫いて存在するという考えであるかのように受け取られやすいのです。それなら「諸行無常」の否定ではないかと。過って他学派からそのように論難され、今なおそのように受け取られている場合もあるのです。

(2)説一切有部の立場

しかし、ここでの「すべてが」とは、素朴にものそのものをさしているのではなく、さきに述べたような存在の基本的要素としてのダルマに関しているので、前述のような論難はあたらないのです。

三世に実有であるところの存在の要素としてのダルマを考えることは、「諸行無常」を否定するどころか、逆に、そのようなダルマの考えなければ、「諸行無常」の事実を明確にすることはできないと、有部は主張しているのです。

もっとも、この時、対象となるのは72種の有為のダルマに限定されます。それは、無為のダルマは三世をという時間的あり方を越えているためとしています。

そこで、まずは有為のダルマについてみていきたいと思います。

2.2.有為のダルマについて

2.2.1.有為のダルマの二つの性質

有部によれば、有為のダルマのすべてに共通する二つの性質があります。一つは「瞬間性」であり、もう一つは「“三世実有”の性」です。これら二つの性を整理すると以下のようになります。(下表13)

以上から、何故「諸行無常」かをみてみると、以下のように有部は説いています。

「有為のダルマは、“三世実有”であるけれども、それが生起して現在にあるのはただ一瞬にすぎない。その現在の一瞬、一瞬が積み重なって、経験の世界における時間の経過を成す。だから、ダルマが“三世実有”であるという場合の三世という時間と、経験的世界の時間、すなわちわれわれが現にその中に生きている時間とは、はっきり区分して考えなければならない。

↓

経験の世界の時間の中で、それぞれの瞬間に生起するダルマは多種多様であり、前後の瞬間でそれらが相異するから、経験の世界は時々刻々変化流動する。

⇒すなわち「諸行無常」なのである。」と。

(事例:映画のメカニズムとの類比 表14)

2.2.2.ダルマの生起とは

(1)ダルマを生起させるもの

ダルマが未来の領域から現在に生起するのは何の力によるのか。それは、因果関係によるのです。どの瞬間にどのダルマが生起するかを決定するものは、ただ因果の関係以外にはないのです。

それではダルマの生起の原因になるのは何かといえば、それは「他のダルマ」です。因果関係は、ダルマとダルマのあいだにのみ成り立つのです。

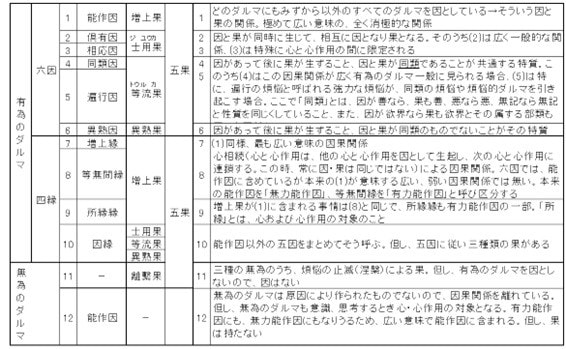

広義においては、どのダルマにもみずから以外のすべてのダルマを因としているといい、そういう因を「能作因(のうさいん)」といい、その果を「増上果(ぞうじょうか)」と呼びます。

(2)ダルマを生起させる因果関係の大別

広義の場合はさておき、ダルマを現在に生起せしめるためのもっとも積極的な因果関係をみると、大別して2種あります。それは①因果先にあって果が後に生ずる場合と、②因・果が同時に生ずる場合とです。以下、下表15のとおり整理できます。

(3)詳細分類-六因・四縁(しえん)・五果

詳細の分類は、六因と四縁と五果の関係と呼びます。六因と四縁の関係は、ともに原因でありそれを、六または四に区分したものです。(下表16-1参照)さらに、六因-五果、四縁-五果の関係を整理し、下表16-2にて示します。

(3)《果を「取る」、果を「与える」》の区分

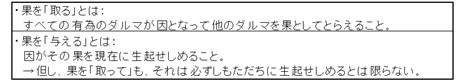

有為のダルマどうしのあいだに成り立つ因・果の関係について、もう一つの関係があります。それは、因が果を「取る」ことと、それが果を「与える」こととの区分のことです。

ここで、両者の区分を整理すると下表のとおりとなります。(下表17-1)

(4) 《果を「取る」、果を「与える」》の状況

前述の区分において、果を「取る」、果を「与える」が生ずる状況を整理すると以下のとおりとなります。(下表17-2参照)

A、Bのケースを、六因―五果、四縁-五果の関係に当てはめてみると、以下のように整理できます。(表16-2参照)

Aの場合:(2)(3)(9)が該当

Bの場合:(4)(5)(6)(8)が該当

AまたはBの場合:(1)(7)

2.2.3.説一切有部のダルマ理論の特異性(以上のまとめ)

以上のように、説一切有部のダルマの理論はずいぶん特異な考え方であるが、そのめざすところはアーガマ以来仏教が力をつくして明らかにしようとしてきたことに変わりはないと言えます。

ただ、ここでその考え方をたいへん特徴あるものにしたのは、次の二つにあると言えます。

①きわめて厳格なダルマの瞬間性の主張

②対象のない心はありえないという主張

ダルマの観念を立てる時に、一定の瞬間の経過を認める立場もあるが、説一切有部においては、きわめて厳格な瞬間性を規定しています。その結果、体験的世界のすべてはまったく一瞬一瞬の意識の内容の連鎖に帰してしまう方向にあるものとなっています。

対象のない心はありえないということは、ダルマが“三世実有”であることの最大の論拠になっています。この主張は、やはりアーガマ以来の二つの考え方を論拠としています。

①「すべては心に導かれ心に統べられ心に造られる」という考え方

②六根六境六識の十八界によってすべての存在をつくそうとする考え方

このことは、アーガマ以来古い考え方を説一切有部的に発展させて、存在の基本的要素としてのダルマの“実有”性の裏付けとしたものといってよいものです。

本日はここまでです。次回は説一切有部の代表的な論書『俱舎論』の思想概要を取り上げ、「仏教思想概要2:アビダルマ」の最終回といたします。