(神代植物公園にて・江戸 4月19日)

前回は、「第2章 親鸞の著作」「2.『教行信証』以外の親鸞の著作について」をみてみました。

本日は、「第3章 親鸞の信仰・思想」「1.煩悩具足の凡夫」「2.信心ということ」を取り上げます。

第3章 親鸞の信仰・思想

第1章の親鸞の経歴から、以下の示唆をしています。

「親鸞の信仰・思想を考えるとき、これら人生の経験を背景として、以下のようなキーワードを上げることができます。

① 師法然への傾倒

② 妻帯

③ 「悪人正機」

④ 主著「教行信証(きょうぎょうしんしょう)」と。

このうち、①と④はすでに取り上げています。残るキーワードの②と③はこの第3章の中で取り上げたいと思います。

さて、1章、2章からも分かるように、親鸞の思想を語る時、彼にとって決して論理的な整合が究極の目的ではなかったし、あるいは合理的な追求が唯一の方法でもなかったのです。それらに代えて、彼がひたすら追求したものは、人間としての自己の真相とその救済であったし、その著作の色どるものは、抽象される論理の整合性ではなく、むしろ生ける人間のしとどにぬれる悲嘆と歓喜であったのです。

ということで、これらの点を以下みていきたいと思います。

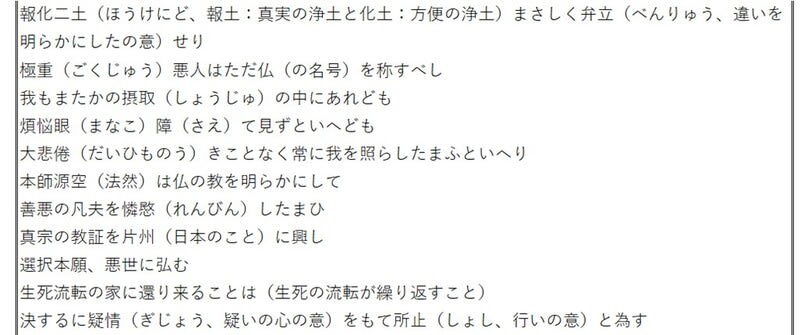

1.煩悩具足の凡夫

1.1. 煩悩ということ

親鸞の思想を説いていくうえで、「煩悩」ということばほど重要な役割をになっていることばはありません。それを『歎異抄』にみることができます。(以下事例 表17)

上記表の内容をよく吟味してみると、おおよそ、三つの観点から、この煩悩ということばが語られていることがわかります。

第一:彌陀の本願のがわからの観点

第一段、第三段、第九段の②

第二:人間性に即しての観点

第九段の①、③、④

第三:人間性(人間くささ)による観点(煩悩というものはおぞましいもので、なげかわしい曲者であるが、そこにはふしぎな魅力があるということ)

第九段の⑤

1.2. 煩悩具足の凡夫とは

1.2.1. 親鸞の思想における「煩悩具足の凡夫」の意義

親鸞は「煩悩具足の凡夫」ということば、そのような人間性のうえに立ってその論理を展開しています。そのような人間性は「喜ぶべきことが喜べない」「いそぎ赴くべき浄土にいそがずして、いつまでも苦悩の旧里にとどまりたい」という矛盾を胎(はら)んでいるのです。

本来論理はそのような矛盾を排除することを根本とするのですが、そのような人間性抜きでの論理など、彼にとってまったく意味がないものであったのです。なぜなら彼にとっては、そのような人間性を背負った人間の救いこそが、唯一の価値ある論題であったからです。

1.2.2. 「悪人正機」の理論

以上から、親鸞の論理は、しばしば世の常識の論理から逆倒したものとなります。

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」と親鸞は説きます。

「悪人なほ往生す、いかにいはんや善人をや」と一般的には説きます。

親鸞は説きます。「自力作善の人(いわゆる善人)は」「ひとへに他力にたのむところ」に欠けているから、それは「弥陀の本願にあらず」と。

阿弥陀仏が「願をおこしたまふ本意」は、「煩悩具足のわれわれは、いずれの行にても生死をはなるることあるべからざるをあわれみて」つまり「悪人成仏のため」であるから、「他力をたのみたてまつる悪人」こそが、だれよりもまず往生の正機であるとしなければならない」としているのです。

このように、そこにはまことの人間臭い人間があり、煩悩にさいなまれた人間のすがたがあります。そして親鸞の思想とは、そのような人間を主役とする「ある人生」のストーリーに他ならないと言えます。

親鸞は、『涅槃経』の「*アジャセ王の懺悔」を引用しています。この話はまさに「悪人正機」の趣旨に沿ったものです。ここで、親鸞は自らの息子の起こした事件(*善鸞事件)を頭に浮かべているとも考えられます。父に背き父を苦境におとしいれ、父のまいた信仰の種をも絶滅させようとした善鸞に懺悔せよと、説いているように感じます。同時に、息子をそうしたのは親鸞自身と、自らも懺悔しているのです。

親鸞はまさに内省の人であったのです。次項目の肉食妻帯肯定の思想においても、親鸞は自己の心にある愛欲と名利(みょうり、またはめいり、名誉欲の意味)の心を悲しげに凝視しています。愛欲と名利は人間にとって業(ごう)のごときものである。業を否定しても不可能であり、業を受け入れつつ、彼は阿弥陀如来にそういう業深い自己の救済を願っているのです。

「内省の人親鸞は、阿弥陀の本願に自らの救いを見つけ、歓喜したのです。」

*アジャセ王の懺悔:父である王を殺し、母を殺そうとしたアジャセ王が病に苦しみ、釈尊に懺悔、帰依したお話。

*善鸞事件とは:

・善鸞事件の概要と関連書簡

事件は建長七年(1255)、親鸞の名代として京より関東に下った親鸞の三男慈信(じしん、善鸞)によって起こされた。

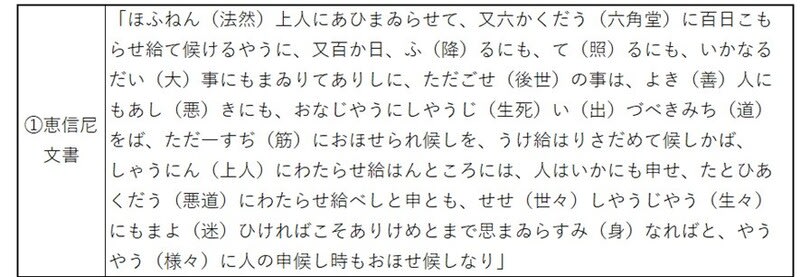

彼は自身の関東における立場を目立たせるため、主に2つの「うそ」を念仏者(主に常陸の奥郡や鹿島方面の人々)に広めた。それは、「第十八願(念仏往生の願)はしぼめるはなだ」として念仏をすてることを勧めた。いまひとつは実母(恵信尼)を継母といつわり、その継母に「いひまどはされ」と言いふらした。

親鸞は、後者は身内のことゆえどうでもよいが、前者はどうしてもゆるせず、善鸞に絶縁の手紙を送った。それが「慈信房義絶状(じしんぼうぎぜつじょう)」といわれるものである。

また、親鸞は信頼する弟子性信房にはことの経緯を示した手紙を同時に書き送っている。

・「慈信房義絶状」について

「古書書簡」第三書簡としてのみ集録。高田の顕智が嘉元三年(1305)七月、八十歳の頃に書写したもの。事件後四十九年後のことである。

1.2.3.肉食妻帯肯定の思想

親鸞に妻が何人いたかはわかっていません。具体的にその人物がある程度特定できているのも越後流罪時の妻恵信尼ですが、その恵信尼は流罪前の妻と同じではなかったと考えられています。

親鸞が肉食妻帯に踏み切った理由の一つに、彼の偽善を憎む精神があったと考えられます。最澄の『末法燈明記(まっぽうとうみょうき)』には、今は末法の時代、戒のない時代である。その戒のない時代に、持戒の人をさがすのは、虎を市でさがすほど困難なことである、と説かれています。親鸞はこの書をしばしば引用しており、これを信じたのです。

親鸞は、彼の天台の師慈円について、天台座主を務めて持戒堅固の顔をしているが、恋歌の達人でもあって、そういった偽善が許せなかったということのようです。

親鸞の立場からは、法然にも矛盾があったと言えます。法然は念仏を簡便にし、愚痴無智の凡夫にまで、知的道徳劣等者にまで浄土への道を開いたが、比類なき程の知恵・知識をもった持戒堅固な高僧であり、専修念仏への非難が起こったとき、七か条の起請文をつくり、弟子に署名させ持戒を求めているのです。親鸞にはこの法然の立場さえ偽善とうつったのです。

肉食妻帯思想として、有名なのは、叡山から下りて、京都の六角堂での百日参籠時の聖徳太子の夢告の内容です。一つは法然のもとへ行けと命じていますが、いま一つは、以下の七言律詩です。

行者宿報設女犯 我成玉女身被犯

一生之間能荘厳 臨終引導生極楽

これは肉食妻帯の肯定であり、しかもこの思想の趣旨を宣説して一生群生(多くの衆生の意味)にきかしめよ、とさえ言っています。

念仏の大行は善悪を超越している。この他力に自己をまかせる深い宗教的歓喜に比べれば、女を抱くか、抱かないかは、いったい如何ほどのことなのか。ここに自己の内面を覗く親鸞の姿を、あるいは人間というものの根源を覗いている人間の姿をみることができます。

2.信心ということ

2.1.信心と念仏

2.1.1. 本願念仏のおしえの骨格

『歎異抄』の第一段は本願念仏のおしえの総論で、その骨子をなすものは本願の信(信心)と念仏の行の二つです。(以下原文)

「彌陀の誓願不思議にたすけまゐらせて、往生をばとぐるなりと信じて」(信)「念仏まうさんとおもひたつこころのおこるとき、すなはち摂取不捨(しょうじゅふしゃ)の利益(りやく)をあづけしめたまふなり」(行)

ここでは、ただひたすら信じて、本願の名号をとなえるということのみあって、そのほかには、知恵も学問もいらぬ。善業も修行もいらぬ。悪業さえ恐れる必要はないと説いているのです。

2.1.2. 信心と念仏について他の僧のことば

信心と念仏について、親鸞以外の僧のことばをみてみると以下のとおりです。

法然「ふかく本願をたのみ、一向に名号を唱べし」

聖覚「専修(念仏)といふは、極楽をねがふこころをおこし、本願をたのむ信をおこすより、ただ念仏の一行につとめて、また余行をまじえざるなり」

これらのことばはその大体において異なることはないのですが、微妙な差も感じます。それは後代の宗学のことばでいえば「念仏為先(ねんぶついせん)」か「信心為本(しんじんいほん)」かということであり、さらにそれを裏返していうと「一念往生」か「多念往生」かということでもあるのです。

2.1.3. 一念と多念

一念と多念の問題に対する親鸞の立場は『一念多念文意』の中で示されています。

この著作は隆寛の『一念多念分別事(いちねんたねんふんべつのこと)』の注釈書ですが、隆寛は自著の中で、法然ののこした本願念仏のおしえは、一念多念のいずれにも偏することなき念仏往生の道であることを説いている。つまり親鸞もその立場をとったのです。

(事例『一念多念文意』より 表18-1)

この一念多念の問題を裏返してみると、それがそのまま信心と念仏の問題となりますが、このことについても、親鸞は、その両者を詮ずるところ一つのものであって、それをあえて別々のものと思い計らうことを極力いましめています。

(事例「信行一念章」にて覚信房よりの問いの答え 表18-2)

以上、一念多念どちらにも偏するな、信と行は一体の立場をとった親鸞でしたが、本願念仏の教えについて、あるものはそれを念仏の方から掘りさげ考えてみる、またあるものは、それを信心のほうから吟味をふかめていく、この二つの行き方があります。親鸞が選んだ道はうたがいもなく、後者の行き方の、もっとも徹底した掘りさげであったといえます。

2.2. 信ずることのむつかしさ

2.2.1.虚仮不実のこのみ

親鸞は信心を強調していますが、信ずるということは、言うはやすく、その実現は容易ではないのです。そのことの親鸞の自覚と省察について、自著に残しています。

(親鸞の自著にみる信心の難しさの二つの事例 表19)

前半の①の句で、親鸞は八十六歳という年齢になってもなお、真実の心のありがたきことを嘆き、虚仮不実のわが身に涙をそそいでいるのです。

後半の②の句は『無量寿経』の巻下に「若聞斯経、信楽受持、難中之難、無過此難」となるのを和らげ讃えたものにちがいありません。その意味は「いずれの経の説くところにしても、けっして難しくはないが、この経『無量寿経』の語る本願念仏のおしえを信じ楽(ねが)うことは、いずれにもましてむつかしい。難きがなかの難きであると説かれ、それに過ぎたる難きはなしと宣べられている。」と歌いあげられているのです。

2.2.2.信ずることのむつかしさの訳

本願念仏のおしえを信ずることは、いずれの経の説くところより難しい理由には以下の二つをあげることができます。

(第一の理由)

本願念仏の対機(教える相手)は誰よりも凡愚のやからであること。

一代諸経の語るところの対機は、知恵や実践の力のある人を予想するものであった。一方本願念仏のおしえの対機とされる人々は、知恵や実践の力を思いすてた人々である。このことを法然は感銘ぶかいことばで「しかるにこのごろのわれわれは、知恵のまさこし(盲)ひ、行法のあしなへたるともがらなり」というのである。

(第二の理由)

本願念仏のおしえを説いている『無量寿経』(特に第十八願の彌陀の本願)そのものの理解のむつかしさ。(以下、第十八願、彌陀の本願 表20-1)

この本願の内容は、われわれ人間の知恵をもってしては、とうてい理解し納得し信ずることができがたいことです。このことは、著者が推測したことではなく、『無量寿経』そのものの「流通分(るずうぶん)」(表20-2)のなかでもその難しさを説いているのです。

本日はここまでです。次回は3章の残り「3.「義なきを義とす」」「4.まとめ(個人のの感想)」を取り上げます。そして、次回が最終回です。