(神代植物公園にて・しゃくやく 5月6日撮影)

仏教思想概要11《道元》の第6回目、そして最終回です。

前回は「第3章 道元の思想」「3.道元の無我」「4.道元の思想の核ー「無常」「起」-」をみてみました。

本日は「5.道元の無常観の解析」「6.まとめ」を取り上げます。

5.道元の無常観の解析

以上から、道元の思想の核となるものが「無常」であることがみえてきました。そして、無常のおこり方は「起」という言葉で表されますが、道元の無常観、そして「起」ということについてこのあとみていきたいとおもいます。

5.1.諸行無常

(1)諸行無常の一般的な理解

仏教におけるもののとらえ方の基本は、すべてのものがつねに変化しつつある、刹那といえどもとどまるところはない、ということです。それが道心をおこす(発菩提心)原動力としての無常観であり、一日として光陰をむなしくすることなく努め励むための理由とされてきました。この背景にある事実としては、人間の生死の問題があります。

(2)「諸行」の本来の意味

仏教用語としての<諸行>とは、現象をつくり出すはたらきと(サンスカーラ)とそれにより現成する諸現象(生死も含む)、さらに山河大地などにいたるわれわれの生活にかかわるすべてをさします。

つまり「有為(うい)」の諸法とよばれるものと同じで、うゐとは諸縁によってつくられたもの(サンスクリタ)という意味です。つくるはたらき(サンスカーラ)とつくられたもの(サンスクリタ)が同じものを意味し、相互依存する関係にある。つまりは<縁起>ということになります。

5.2.「起」とは

(1)「起」ということば

道元は以上のような一般的な無常観にとどまらず、無常の構造そのものに着目します。

その一つは、諸行がもろもろの集まりより生ずる、縁起するものであるということの認識、今一つは、集まり生ずる(または滅する)という現象のおこり方です。

第一を理由として、第二が規定される。つまり縁起しているから無常である道理で、無常とは、その現象のおこり方を表しているわけです。そのおこり方を道元は「起」ということばで表しています。

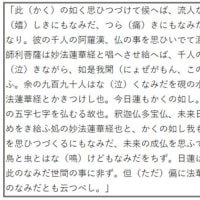

ここで、「起」を説明している例をご紹介します。(下表26『正法眼蔵』「海印三昧」より)

つまり、何かが生まれ現れるときは、ただ世界の現実・実態がその瞬間に起き上がる。まさに時節到来というわけです。自分の身体も様々な実態が集束したこの瞬間の現象である、というわけです。

(2)起のあり方

次に、無常そのもの、起のあり方(縁起しているから無常であるということ)を考察してみます。海印三昧はこのことについて以下(表27)のように説明します。

海印三昧はさらに「滅時唯法滅」と「滅」の解明が続きます。滅には、涅槃と同義の衆法の合成、起滅をこえた世界(「生滅滅已(しょうめつめつい)」「寂滅為楽(じゃくめついらく)」があります。これは『涅槃経』にあることばで、生じて滅することにとらわれなければ、こころ静かな楽しみに至る、という意味です。

この意味の滅に相対すると、常(=絶対)なる 滅に対して、無常なる起ということになります。起とは生滅の世界、無常の世界、縁起の世界のあり方であり、それをここでは「時」ととらえている。ただ起(起也)なのです。

(3)唯起とはー前後際断の<経歴>

この「ただ起こる」を説明すると、前後際断(ぜんごさいだん、一般的には、「過去や未来との対比として現在をとらえるのでなく、絶対の今の一瞬一瞬ととらえて、刻々を大事に生きる」意味。)ということになると思われます。前後際断も理屈をつければ「刹那生滅」の諸法の実状、非連続の連続といえます。それはあたかも時間・継起を否定しているかのようにみえるかもしれません。

つまり、

「前念後念 念念不相応

前法後法 法法不相応」

ということです。この意味は「一瞬前の観念と一瞬後の観念は、時間的に相対関係にない。一瞬前の事象と一瞬後の事象は、空間的には相対関係にない」ということになります。

これは「現成公案」の巻の一節、「薪と灰の関係」にたとられる生死の問題、冬から春への移り変わりと、われわれに感じられる<時>の経歴(けいりゃく、時間の経過)についての考察につながってきます。(下表28参照)

(以下、本文では、前後際断にかんする道元の説の事例が、「生死」の巻、「有時(うじ)」の巻などについて続きますが、ここでは省略します。)

以上をまとめてみると、「生・死」「春・夏・秋・冬」「薪・灰」そして「発心・修行・菩提・涅槃」、また「青原・南岳・馬祖・黄檗・百丈等々の諸仏諸相」、かれもわれも、ひともおのれも、すべて時であり、そして有であり、起であり、成である、と説いているわけです。

(下図4参照)

有時発心ないし発心現成、有時涅槃ないし涅槃現成、というわけです。

5.3.無常は仏性なり

(1)「悉有は仏性なり」

以上のことを念頭におくとき、『涅槃経』の説く「一切衆生悉有(しつう)仏性、如来常住無有変易」を道元はどう解釈したのでしょうか。道元は「悉有は仏性なり」と説いているのです。

悉有は仏性であるから、「仏性の義知らんと思はば、当歓時節因縁(とうかんじせついんねん)、時節若至(じせつにゃくし)、仏性現前(ぶっしょげんぜん)」(『涅槃経』、『正法眼蔵』「仏性」より)

→ここで<しる>とは「ただ知るのみにあらず」、「行ぜんとおもはば、証ぜんとおもはば、とかんとおもはば、わすれんとおもはば」というのです。この説・知・行・証・忘も時節因縁なのです。そこで、仏性まさに「しるべし、時節因縁これなり」、「時これすでにいたるゆゑに仏性現前す。時これ仏性なり」、というわけです。

(2)本証妙修

以上道元が「悉有は仏性なり」と経文を曲げて読み、「当歓時節因縁」を「〔仏性とは〕当に時節因縁なりと歓(知)すべし」と改読し、「若至」を「既至といはんがごとし」と強弁しているのは、仏性常住の見を打破して、「無常は仏性なり」という六祖慧能のことばをたてるため、「本証妙修(ほんしょうみょうしゅ)」をいわんとするためなのです。

有が仏性である。時は仏性である。仏性常に(いま)現前す。仏性現成それゆえに、仏性は無常であるということなのです。

仏性は無常なるゆえに、仏性現成し、発心・修行・菩提・涅槃するわけです。公案は現成せしめざるべからず、現成せるとき公案あり、なのです。

「ゆたかにそなはれといへども、修せざるには現はれず、証せざるにはうることなし」(『正法眼蔵』「弁道話」より)。修・証、これ有なり、時なり、時節因縁なり、無常なり、というわけです。

(3)いまの行持(道元の無常観のまとめ)

道元が最後にいわんとするところは、結局本証妙修の修であり、行持であるわけです。行持の無限、無窮(むぐう)であること、それが前後際断せる「いま」の連続以外にないことなのです。

「かの行持を見成(けんじょう、現成に同じ)する行持は、すなわちこれ、われらがいまの行持なり、行持のいまは、自己の本有元(本)住(ほんぬげんじゅう)にあらず。行持はのいまは自己に去来出入(こらいしゅつにゅう)するにあらず。いまといふ道(ことば)は行持よりさきにあるにあらず、行持現成するをいまといふ」」(『正法眼蔵』「行持」上より)。

これに先立って、道元は「縁起は行持なり、行持は縁起せざるがゆゑにと、工夫参学を審細にすべし」と言い切っています。

無常観が、いまの行持に結論づけられるところに、道元の意図がはっきりと知られます。「生死事大(しょうじじだい)無常迅速」(時は過ぎゆく、命は短い)が「勿放逸(もつほういつ)」(怠ってはならぬ)を導き出すのは仏教の正統なのです。

5.4.無常仏性説

(1)『涅槃経』後半の解釈

『涅槃経』の後半「如来常住無有変易」(5.3.(1)「悉有は仏性なり」参照)について、本来は「如来は常住にして変易あることなし」と読むべきを、道元は「如来は常住にて変易なり」、つまり如来は変易するもの、と解釈しています。ここには道元独自の思想があります。

道元は、『正法眼蔵』「仏性」の中で、『景徳伝灯録』の六祖慧能の次の言葉「無常は即ち仏性也、有常は即ち善悪一切諸法分別心也」をとりあげさらに展開しています。道元は道元独自の説である「仏性無常論」を説いているのです。

(2)道元における三つの世界

いったい仏性は有なのか、無なのか、常住なのか、無常なのか、道元にとって有仏性説より無仏性説の方がすぐれていて、無常仏性説は無仏性説よりすぐれていたようです。

ではいったい、無常仏性説とは何か?それは有仏性説や無仏性説とどう関係するのでしょう。

(3)道元の三つの世界の図式説明

上図5に示された三つの世界は以下(表29-1)のように整理できます。

以上をもとに、道元の有仏性説、無仏性説、無常仏性説を以下(表29-2)のように分析できます。

6.まとめ

道元の思想、非常に深いものがあり、非常に難解で、入門用の解説書とはいえその内容も、全12巻の「仏教の思想」の中でも特別に難しかったというのが私の感想です。

最後に、本文の著者である、高崎氏と梅原氏両氏のまとめの言葉をそのままご紹介して、まとめとしたいと思います。

①高崎氏のむすび(苦・集に触れなかった道元)

釈尊がペレナス鹿野苑(ろくやえん)においてはじめて説法したのは四諦(苦・集・滅・道)についてであったとされる。

つまり、この四項目に仏教の人生観・世界観・目的とするところと、その手段が全部含まれているが、どうも道元は滅(さとりの風光)と道(さとりにいたる学道、功夫弁道、修行法)の二諦の理想だけ説いて、苦(人生は苦であるという真理)・集(その原因=我執や煩悩)の現実にはほとんど触れていないという、仏教における片手落ちがみられる。

唯物与仏(*ゆいぶつよぶつ)の当体を自任し、仏祖正伝を確信する禅家の人々は道元に限らず、総じて、志気を尚(たっと)ぶあまり志気をもたぬ人々の気持ちに「同生・同修・同参・同証」できないきらいがある。この禅の<貴人>性を率直に認めることは、禅を理解し、公平に評価するゆえんである。

*唯物与仏とは:ただ仏のみがよく仏を知っている、諸法の実相を究め尽くしている、という意味。

②梅原氏のむすび(永遠の循環)

道元は慧能が用いた見性ということばをきらう。見性した人間は、何をしてもいいわけではない。見性した人間といえども修行しなければならない。さとりの証は修行の上にある。自然的人間から倫理的人間へ、宗教的人間へ、そしてまた倫理的人間へ、人間はたえず循環の中にあるというのが、彼の人生であった。

永遠の循環が彼の人生であり、彼の思想はこの永遠循環を通じてますます深くなった。しかし、このくりかえしはまさに彼が生まれたときからの運命ではなかったか?

道元は主に二つ経験から、彼の思想を生み出したのではないかと思います。一つは貴族の生まれでありながら、日陰の身として生まれた幼児体験、それと特に入宋後の師如浄のもとでの修行の二つの体験です。

この二つの体験は、道元に権力におもねらないという強い意志と、自己及び弟子に対しての非常なまでの厳しさ、つまりは彼の倫理観にもとづく仏教思想というものを創造させたのではないかと思います。

しかし、その倫理性を追求することは、結果として、全ての人に仏性があるという大乗仏教の根本思想に反する結果になります。そこで彼が生み出した思想が、「無常仏性」であり、実践としての「只管打坐」であったということではないでしょうか。

おのれにも人にも厳しかった道元、苦・集に触れなかった道元、そこには大乗仏教のある意味根本ともいえる「慈悲」に欠けているようにも思えます。

しかし、道元は彼の体験したものを「道得」ということばで表現したように、言葉で何としても伝えようとしました。「わからなかったら坐ってみなさい!」だけでなく、何としても伝えようとした結果が『正法眼蔵』として結果した、彼の慈悲の現れだったのではないでしょうか。

ただただ残念なことに、それは我々凡人には難しすぎたようです。やはり「坐ってみろ!」しかないのかもしれませんね。

と最後に、よく分からなった私のまとまらないまとめをしてみました。

以上で、「仏教思想概要11:《道元》」の終わりです。長らくお付き合いありがとうございました。

次回からは、いよいよ最終巻となります。「仏教思想概要12:《日蓮》」です。しばらくお待ちください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます