(府中市郷土の森公園・修景池のハス 6月21日撮影)

仏教思想概要4《唯識》の第7回目です。そして本日で最終回です。

前回は、唯識の実践面を論理的にとらえる「三種の存在形態論」をみてみました。本日はいいよ輪廻するアーラヤ識からの離脱「根拠の転換」を取り上げます。

3.2. 根拠の転換と法界

3.2.1. 「三種の存在形態」における三種の関係

(1)三種の関係

「三種の存在形態」における三種の関係を整理すると以下のように要約できます。(下表32)

(2)三種の関係の比喩

ⅰ) 『大乗アビダルマ経』「金を蔵する土」の比喩

「金を蔵する土」とは、鉱山から採掘されたばかりの見たところ土塊のような金鉱のことです。これに対して三つの観点が成り立ちます。それは硬い物質、すなわち「地」の元素から成るものです。それは土塊とも、第三には金とも見られます。ただの土塊は焼錬すると、土はなくなって金が輝きだすのです。

ここで、土塊であるときも、金になったときにも、それが「地」であることには変わりがないのです。「地」において、汚れた土塊から清浄な金への転換が、火による焼錬に通して行われるということを、この比喩は示しています。

この比喩と三種の関係を図で示すと以下のようになります。(図3)

ⅱ) 『摂大乗論』「 蛇・縄・麻」の比喩

この比喩は、四元素を縄の構成要素である麻に代置した蛇・縄・麻の比喩として、中国・日本の法相宗においてもよく用いられているものです。その比喩は図式的に示すと以下のようです。

《闇で見る蛇→実は縄だった→縄は麻(四元素)から成る

つまり、蛇:「仮構されたもの」、縄:「他に依存するもの」、麻:「完成されたもの」》

この比喩は「金を蔵する土」の比喩が、「他に依存するもの」の上に仮構から完成への転換がされることを示したのとは異なって、むしろ三種の存在形態を段階的に説明しているようです。超世間的知識が「他に依存するもの」としての識を、縁起しているのみで自己存在性をもたないものとして否定するということを重点に置いている比喩です。

3.2.2. 超世間的な知識の発生

(1) アーラヤ識と輪廻(要約)

アーラヤ識と輪廻の関係をもう一度整理してみましょう。それは以下のように要約できます。(下表33)

(2)超世間的知識の創出

輪廻的存在からの超越はどうして可能か。夢から目覚めたときのように、自己も客体的存在も識が描き出した幻にすぎないと理解するのは、二元性を離れた超世間的知識であるが、その知識はどこから生じてくるのでしょうか。以下にまとめてみました。(下表34)

瑜伽行はこの無漏の種子を熟成させます。教えを聞くことに続いて、「根源的思惟」があり、アーラヤ識を自己と思いこむ執拗な自我意識はそこにおいて崩壊し、真理の世界そのものが自己の本来の根拠と自覚されます。それは宗教的実践にたずさわる主体にとっては、根拠の転換であり、同時にそれは法界が衆生において現成(げんじょう)することにほかならないのです。

(3) 有漏の種子と無漏の種子

無漏の種子が人間にとって本来あるものか、教えを聞くことで人間存在の根底に新たに発生するものかという問題が、唯識派内であったと『成唯識論(じょうゆいしきろん)』に記されています。このことについて考えてみましょう。

ⅰ) 無漏の種子の既存性

瞬間ごとに現勢化する有漏の種子とともに、無漏の種子が人間存在の根底に本来そなわっているということは、みずから煩悩を超克しようとする主体としては肯定することができません。教えに随順しようとする意志は、教えを自らの所有にしようとする煩悩によって妨げられます。そして、この根深い煩悩の自覚は、自らを涅槃界に到達する可能性を全くもたない者とする絶望へと連なるのです。

仏の教えすら思想の対象とされる限りは「仮構されたもの」です。その仮構を否定する能力は、アーラヤ識を根拠とする人間に内在するものではない。アーラヤ識自体が仮構の潜勢力を宿しているからです。

ⅱ) 根拠の転換の体験

根拠の転換の体験によって、アーラヤ識を根拠として成り立っていた輪廻的存在としての自己は真に存在しなかったことが知られ、心は本来清浄であったことが理解されます。有漏の種子と無漏の種子とが無限の過去から共存していたのではなく、法界に融化して二元性を離れた超世間的知識を得ない限りは、自己は生来の凡夫なのであり、根拠の転換を体験したときには、自己は本来清浄なものとして自覚されるのです。

3.2.3.大乗仏教思想との関係とヴァスバンドゥ以後

(1)『華厳経』「如来蔵思想」と唯識

唯識と「如来蔵思想」との関係は第1章でも取り上げましたが、根拠の転換によって現成する法界の描写において、唯識思想は、『華厳経』「如来蔵思想」と深い連関をもっていることが知られます。これら三者の思想がどのように唯識思想の「根拠の転換」へと繋がったかその系譜を簡単にみてみます。(下表35)

(2)『般若経』と唯識-「光り輝く心」

仏教における智慧として四智(しち)(下表36参照)というものがあります。この四智は大乗仏教史上後期に展開された説(成立は『仏地経』から)で唯識派において特に取り上げられた思想です。

ここにおいて、アーラヤ識が現勢的な識の根拠をなしていたように、仏智は「鏡のような知」を根拠にしているのです。それは最高の真実としての空・法性を知る「光り輝く心」なのです。

つまり、唯識派では、『般若経』において強調された「光り輝く心」を心の本質と認めながら、輪廻的存在を見つめて、その根拠を追求しアーラヤ識の転換によって「清く輝く心」を自覚する道を明らかにしたのです。そして、その道が瑜伽行にほかならないのです。

(3)ヴァスバンドゥ以後の唯識派の新たな視点

ヴァスバンドゥ以後の唯識学派における認識論的考察の発展は、新たな視点を生んでいきました。 それは、①「知識は必ずその内部に対象の形象をもつ」という視点と②「対象の形象は仮構されたものである」という二つの視点です。この見解の相違はやがて、以下の二つの系統に分派することとなりました。

①前者「有形象唯識論」(代表:ディグナーガ、後に経量部と合流「経量瑜伽派」へ)、

②後者「無形象唯識論」(代表:スティラマティ、後に中観派と合流)

3.3.唯識の実践哲学(詳細略)

本文は、三部構成で、二人の著者(仏教専門の学者と西洋哲学者)によって書かれています。以上の概要は主となる第一部(仏教専門の学者)をまとめたものです。第二部は二人の学者の対談、第三部は西洋哲学者が担当しています。

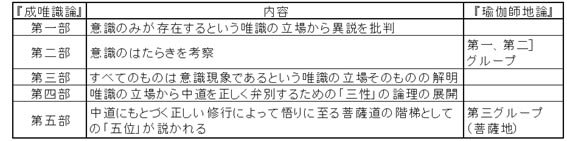

その第三部では、「大乗の実践哲学」と題して実践面を中心に取り上げて深堀した内容となっています。詳細にわたる内容のため省略します。興味のある方は本文をお読みください。だた、修行の階梯をまとめた表を参考として最後にご紹介しておきます。

『唯識二十論』の冒頭の文句は唯識思想の特質を表わしています。

「大乗は、三界は唯識なりと安立す(説を立てる)。契経(仏説とされる経典)に三界は唯心なりと説くを以ってなり」と。

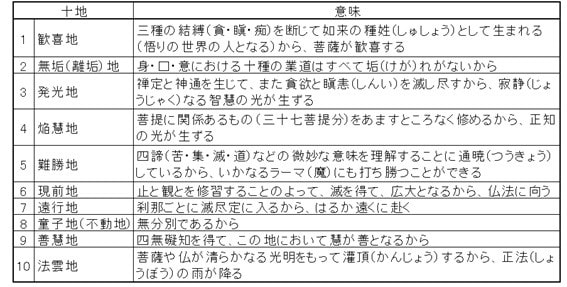

ここでの経典とは『華厳経』のことで、文句の出所は十地品によります。したがって唯識と華厳経の十地との関係が深いことが分かります。

また、『唯識三十頌』のダルマパーラによる注釈書『成唯識論』(じょうゆいしきろん)では、唯識思想における十地の位置づけをもっともよく示しており、全体は五部構成で、第五部の菩薩道の階梯としての「五位」の中に十地は位置づけられているのです。

十地も五位もそれぞれ、修行の階梯を示すものですが、唯識思想の関連著書では、それぞれの修行の階梯を説いており、それらを整理すると以下のようになります。なお、下表には含まれていませんが、『解深密教』においては十一の階梯(十一地)を説いています。

(表37 十二住、七地・修行道の四段階、五位、十地の関係)

(表38『成唯識論』構成と五位)

(表39十地のあらまし)

以上、仏教思想概要4:《唯識》 完

ということで、「仏教思想概要4:《唯識》」が本日で最終回となりました。

如何でしたでしょうか。「中観」の空思想を前提に、唯識思想は「ただ識のみある」、それは輪廻するアーラヤ識(潜在意識)の存在である。その輪廻からの離脱(超世間的知識を収得)にはヨーガの実践のあるのみ。そこから、瑜伽行派との別名がつけられたわけです。

アビダルマ論者でもあったヴァスバンドゥを中心に形成された唯識思想、実践法についても論理的に展開されていて、これまで同様難解でした。

本文の抜粋版ともいえる内容で、概要として成り立っているかは大変疑問です。より知識を深めていただく意味でも「仏教の思想」本文を読まれることをお勧めします。

さて、「釈迦仏教」「アビダルマ」「中観」「唯識」と続いた仏教思想概要も、これでインド編が終了となりました。次回からは中国編がスタートします。

中国では、インドで順次形成された仏教思想が、その形成順に関係なく、同時にもたらされることとなりました。したがって、それらをどのように理解し整理するかの作業がまず求められることとなりまました。

その第一人者が「天台智顗」でした。智顗はその結果『法華経』が最高の教えであるとの考えに至り、「中国天台宗」を創始します。

ということで、次回より「仏教思想概要5:《中国天台》」のご紹介となります。しばらくお待ちください。