「仏教思想概要3:《中観》」の第6回です。

今回は、前回途中までご紹介した「中観派の批判哲学」の続きです。

2.2.5.主体とその作用の否定

(1)作用と主体・客体

「ある作用」と「その主体」と「その対象(客体)」との三者の関係は『中論』で多く論じられています。

(例1)「過ぎ去るもの」「過ぎ去る作用」「過ぎ去られるもの」(前述)

(例2) 中論第十章第一、第二詩頌 「燃えるもの(火)」「燃やす作用」「燃やされるもの(薪)」(下表20参照)

ここでナーガールジュナの論じ方を調べると、作用・主体・対象の関係の分析に2つの異なった方法がとられていることが知られます。

①作用と主体または作用と客体との関係の分析

前述の「過ぎ去るもの」と「過ぎ去る運動」、「過ぎ去られるもの」と「過ぎ去る運動」の関係と同じ。

②主体と客体との関係

ここでは、まず①作用と主体との関係をみてみます。

(2)眼と灯火の事例

ⅰ)眼の事例

ナーガールジュナは、『中論』第三章「眼などの感官の考察」で次のように説いています。(下表21参照)

いったい眼の本体というときに、その本体は眼の属性である見る作用をもっているのでしょうか。本体は恒常であり、したがって作用をもたないが、それが現象するときに作用と結びつくという考え方からすれば、眼は本体には見る作用はないと言えます。

つまり、ナーガールジュナの考え方は、有部の主張する「本体」の概念を前提としたものなのです。

「眼の本体といったときに、本体は眼の属性である見る作用をもっていない、本体は他に依存しない自立的な存在であるから。もし独立した本体であるなら、見る作用は自らを見ることになる。しかし、眼は眼自体を見ることは出来ない。」とナーガールジュナは、説いているのです。

ⅱ)灯火の事例-自己作用の否定-

上表の第三詩頌の冒頭に「灯火の喩」とありますが、ナーガールジュナは、灯火についても取り上げています。

『中論』第七章第九詩頌(下表22)にナーガールジュナの論理の核心がみられます。

ここで、自己作用として「灯火が自身を照らす」とは、灯火自身の中に「光の部分」と「闇の部分」という「他の部分」がなくてはならないことになります。つまり、灯火がたがいに矛盾する「二つの本質」をもつことになり、本体の単一性に反することになるのです。

本体が自己作用するというときには、本体が主体と客体に分裂しなくてはならない。必然的に本体に二つの本質があるという不合理がともなうことになるのです。

ナーガールジュナは、本体を設定する立場では、ものの自己作用も対他作用もいずれもなりたたなくなるという矛盾を指摘しているのです。かれが、ほんとうに否定しているのは、本体の立場そのものにあるのです。

2.2.6. 主体と客体の関係の否定

次に、主体と客体の関係の問題についてみてみましょう。ナーガールジュナは、主体と客体との関係を検討(有部の論理の否定)するために、二種類の論理を使用します。

①無限遡及の誤謬

②相互依存の誤謬

の二種です。これらの論理は、インド論理学一般でも論理的誤謬と考えられたものです。

まず、①無限遡及の誤謬についてみてみます。

(1)無限遡及の誤謬

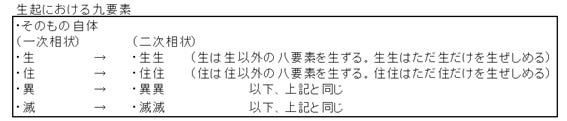

説一切有部では刹那滅について以下のように説いています。(下表23参照)

ここで、「生・住・異・滅という四つの想状も「心に相伴わないもの」(心不相応行)という範疇に含まれ、制約された存在であるから、それぞれ四つの相状をもつことになる。この二度目の相状もまた四つの相状をもつことになり、この関係は無限に続く。」という無限遡及の誤謬の批判を受けることになります。

(2)相互依存の誤謬

そこで、有部は、生を生ぜしめるものとして「生生(しょうしょう)」という相状をたて、生生は逆に生によって生ぜられるといって、無限遡及を断つ理論を主張しています。

この理論を整理すると以下のようになります。(下表24参照)

有部は無限遡及の批判をのがれるため生-生生の関係(相互依存の関係)をたてたのですが、これは、論理的には「循環論証」にほかならない誤謬であると、ナーガールジュナは批判しているのです。(下表25参照)

相互依存は、AがBを生じ、BがAを生ずる、またはAがBを根拠づけ、BがAを根拠づける関係です。これは論理的には循環論証にほかならない誤謬であるのです。

二つの論理的誤謬の指摘をナーガールジュナは「浄と不浄」「長と短」「父と子」「認識と対象」「原因と結果」などの対立概念の分析に適応しています。

2.2.7. ことばと対象の関係の否定

(1)「長と短」の事例

ナーガールジュナが二つのものの関係を最終的に二つの対立概念の相互依存性に還元した理由は、それぞれの概念が自立的に存在する本体をもたないことを知らせるためでした。

(長短の例)

本体とは、固定した意味を持った概念の外界における対応物です。「長と短」を例にとってみよう。

長が短に依ってあり、短が長に依ってあれば、長も短も自立的な本体としてはないことになる。A&B=Aが長い、A&C=Cが長い、Aは長短二つの性質をもつ。Aは単一の長い、あるいは短い本体として存在しないのである。

(2)「空間」の例-定義の不可能性

『中論』第五章もまたことばの問題を取り上げています。ここでは、空間の概念を取り上げています。空間は単に六大の範疇(生存のあり方を地・水・火・風・空・識の六つで説明するもの)の代表としてあげているものです。したがって、ナーガールジュナの議論は六大すべての概念に及ぶものです。

ここで、空間はヴァイシェーシカ、ニヤーヤ学派の学説によると、単一・偏在、そして恒常な実体である、としています。有部の学説を整理すると以下のとおりです。(下表26参照)

これに対して、ナーガールジュナは『中論』第五章第一~第三詩頌(下表27参照)は空間を例にとって定義の不可能性を説いています。

(3)ことばの本質

「定義されていないものには定義はおこらず、定義されていないものにも定義はおこらない」ということは、ことばとその対象の関係を的確に表しています。

このことを、ナーガールジュナは『中論』第五章第四、第五詩頌で以下のように説いています。(下表28参照)

つまり、ナーガールジュナは「ことばは、その意味としての定義に厳密に一致するものはない。ことばが、それと一致するものならば、どうして同じことばを他のものに適用できるか?ことばとその対象との関係は同一でもなく別異でもない。とすれば、そのような矛盾をもつことばは対象と本体のない空なものである。」と説いているのです。

今回はここまでです。次回は、ナーガールジュナの批判哲学のまとめと、彼の思想を宗教面から分析します。さらに、ナーガールジュナ以後の中観派として「中期中観派」をみてみます。