(神代植物公園の紅葉 12月7日撮影)

仏教思想概要7《中国禅》の第4回目です。

前回から「第2章 中国禅の発展 3.洪州宗の立場」を見てみました。

今回は「4.洪州宗を中心とした中国禅の展開」を取り上げます。

4.洪州宗を中心とした中国禅の展開

4.1.中国思想界の動きと仏教

(1)韓愈や李翺の活躍

安史の乱(安禄山らの起こした大乱。唐時代 755~763年)以降の仏教の新しい傾向は、仏教にかぎらないものでした。韓愈(かんゆ768-824)の五つの論文(『原道』『原人』『原性』などはすべて根源的人間の理想を追求したもの)や李翺(りこう772-841)の『復性書』などにみられるように、中国の思想界は、新しい人間像の探究に、その努力を集中するようになります。

韓愈は孔子、孟子以来久しく絶えていた人間の学問を起こそうとしたのです。彼は「誰でも努力して学問し修行すれば、かならず聖人になれるのだ。聖人は神ではなく、どこまでも生きた人間の手本である。」と主張したのです。

(2)祖師の仏教

一方禅宗においては、中国の思想界における、新しい人間像の探究において、従来の如来や菩薩に代わるものとしての理想的な人格として「祖師」とか「祖仏」ということがいわれるようになります。(『臨済録』のことばの例(表20))

ここでは、日常に生きている心こそほんとうの祖師であり、真の仏であるとともに、それはもっとも具体的な人間の本質であるとしています。これを臨済の用語では「無依の道人」と呼びます。これはもっとも自由な現実の主体であり、いっさいの内外の条件を拒否して、もっともきびしく生きることを示しているのです。

(3)活撥々地(かっぱつぱつち)とは

臨済は「活撥々地」という言葉を好んで用いています。それは、その動きが時間的にすばやいということではなく、主体と行動の間に分裂がなく、決まった形や法則性をもたぬという意味です。それは強力で新しい人間観によるものであり、つねに固定観念を破って主体的にあらゆる形を現ずる自由さがあるのです。

(『臨済録』での一例(表21))

ここで、「秘密」とは、何か奥深く隠れているゆえでなく、きわめて具体的な日常の行動の上に、もっともあらわに見えるゆえに、それとしてとらえることも認めることもできぬほど、明白であることであるという意味です。

4.2.中国的思惟と禅問答

(1)儒仏道の三教の体系化と禅

禅思想の展開は、体制の論理(修身・斉家・治国・平天下など)に終始する儒教の主張や、韓愈一派の復古運動と対決しつつも、根源のところで深くつながっていました。これを儒仏道の三教の体系とよぶが、その代表は神会の荷沢宗を継承した宗密でした。

一方で、そうした体系をもつことなく、日常雑多の世界の中で、各自の個性に徹してゆくところに、洪州宗主体の禅はかえって深い人間性の真実を発揮したのです。

唐の中期より五代にかけての全国的な社会の動乱は、個性あふれる禅者を無数に輩出したのです。一般に「五家(ごけ)」、「七宗(しちしゅう)」と呼ばれる禅者は、そうした新しい諸子百家の代表となっていきます。

(2)「触事而真」としての中国仏教の立場

中国人は、『論語』のことばを、永遠なる人間の典型とするも、それを体系化することはありません。それは、あくまで現実的な歴史上の事例がすべてであり、それを離れた形而上学の問題は人々の意識にのぼらなかったことを示すものです。

これは、僧肇以来の「事物そのものが真実である(「触事而真(そくじにしん)」の中国仏教の立場を表わすものであり、以下のような事例(下表22参照)からも明らかです。

(3)禅問答とその意義

禅の問答は、個性的な生活実践の記録であり、一問一答形式です。これは永遠な真理を現実的なものに即して考えようとする、中国人の思惟がつよくはたらいているもので、形而上的なものに対する無関心を示しています。

『祖堂集(そどうしゅう)』の百丈懐海の例(表23)

菩提や涅槃などという古来の仏教学の真理を思い起こしたことを、唾棄すべきものとする百丈懐海(ひゃくじょうえかい749-814)の深い反省は、おなじような経験をもつものに対して限りなく切実な意味をもつます。ここには古典の典型的な思惟を越えた生の宗教の魅力があります。

4.3.公案と禅の変質

(1)思想としての禅の限界と転機

前述の結果、思想としての中国の禅は、もはやこれ以上発展しようがなくなります。無限の個性に徹した唐代末五代の禅は、思想体系よりも現実的な日常生活に深く徹することによって、大きく変化することとなったのです。そうした思想史の転機の意味を禅仏教の独自の資料である「語録」の形成にみることができます。

語録の特色はつねに第三者の筆録であり、むしろ日常的な対話を断片的に収録したものです。それは、特定の相手に通ずればそれで事足りるような偶然に支配されるています。このため、意識的に構成されるものより、かえって具体的な力をもったのです。

これは『論語』以来の中国的な思惟の特色を発揮したものといってよいのです。

(2)公案成立と変遷

「公案」とは、禅問答のある特定のものの呼び名のことです。私的なものでありながら、歴史的現実の一つの断片として、公的な意義をともなったものとなっていきます。そこには私的主体的なものから、原理的なものへの質的変化があったことも見のがせません。

禅問答の集録から公案成立への推移は、唐代五代の動乱より、宋の統一国家の成立時期に応じています。

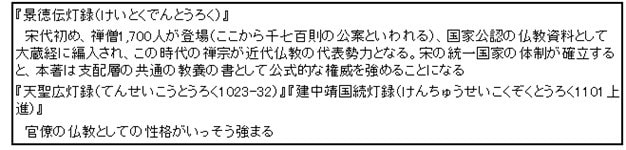

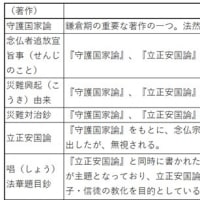

(公案にみる宋代の禅宗史の推移(表24))

さらに南宋になって、国立寺院による五山十刹(じっさつ)の制度の完成で、禅院の日常生活が公式化され、禅問答も形式的となり、著しい知識化が始まります。

(3)禅の定形化と公案禅運動

宋代の体制の中で禅は定形化し、体制的知識人の養成がその中心的活動となります。

唐代禅の人間批判の役割は「宋学」に移り、禅は全く無用となり、一種の伝統的な権威と私的な自己満足に陥ることとなったのです。

一方、五祖法演(ほうえん1024-1104)は、公案の変質と宋代の禅の沈滞した空気をつきやぶり、唐代の禅のもっていた野放図な個性を回復した運動を起こします。それは、「趙州無字(じょうしゅうむじ)」の公案を用いたもので、この公案の発見によって、中国禅はいうところの「無」の立場を確立することとなります。

4.4.無字の発見と展開

(1)五祖法演の立場

「趙州無字」の公案について語る最初のものは、五祖法演の説法にみることができます。

(『五祖法演禅師語録』より(表25))

この説法がなされたのは、唐末の人である趙州従諗(じゅうしん778-897)の死からすでに200年近く経っていました。

仏性論については、各種の解釈がされていますが、宋代以後の禅宗では、そうした問題をすべて切り捨ててかえりみることがなかったのです。

(2)大慧の立場

もともと公案集は多くの公案を詩偈(しげ)によって解釈したもので、一般に著語(じゃくご)とか下語(あぎょ)といわれるもので、一種の詠史(えいし)の体にならった独自の宗教文学であったのです。

これに対して、五祖法演以後の無字の公案の扱いは、従来のそれとまったく異なったものとなっています。

(大慧(だいえ1089-1163)の在家の習禅者に与えた書の例(下表26))

ここでは知識や感覚による理解を捨てて、ひたすら主体的な悟りに至る方法が問題となっています。主体的な直観を第一とするもです。公案はあくまで判例であり、他の事件の解釈になんらの示唆を与えうるにしても問題はあくまで別のところにあるのです。問題はどこまでも自己のあり方にかかわっているのです。→『易』に「窮理尽性(きゅうりじんじょう)」の説があり、「無字」の公案は禅思想の新しい「窮理尽性*」であったわけです。

*窮理尽性:窮理とは、道理を窮めること。尽性とは、自分の本性を発揮つくすこと。そうすれば、天命に至ると説訃伝(易経)にいう。

・大慧の考える公案とは

公案は主体的な直観の方法であって、直観の内容ではない。まして形而上的な存在論でもなければ、論理学もしくは倫理学、心理学といったものでもない。さらに歴史的な文献学の対象でもないことは当然である、と。

(3)無門慧開の立場

「無字」の工夫は、法演にはじまり、大慧によって強化されました。そのもっともすぐれた事例は無門慧開(むもんえかい1183-1260)の『無門関(むもんかん)』にみとめられます。

『無門関』とは、四八件の公案を選んで、編者の解説と詩を付したもので、形の上からは雪竇頌古(せっとうじゅこ)や圜悟(えんご1063-1135)の『碧巌録(へきがんろく)』に似ています。無門のねらいは、第一則の「趙州無字」の公案にあり、法演の説をおしすすめたものでした。

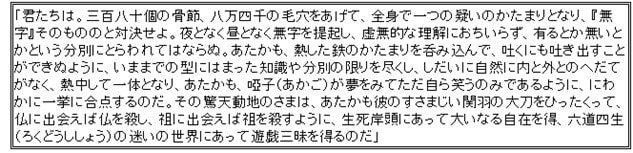

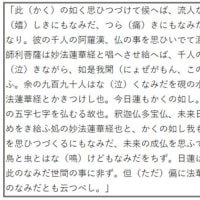

(『無門関』の事例(下表27))

ここでの痛快で大胆な「無字」の賛歌は、インド以来の瞑想の実習法の帰結であったのです。

禅の本体をなす意識集中の訓練は、いまや「無字」による疑団(ぎだん)の凝結と、これを内より一挙に破る主体性の開発という、すぐれて簡明直截な方法に要約されることとなりました。

それはもっとも中国的なものであり、さかのぼって「南宗禅の見性成仏」「北宗禅の一行三昧」、僧肇や老荘の根底にあった「天地同根」の万物一体の直観につながっているのです。

→宋代以後の「趙州無字」による公案禅が、インド以来の瞑想法の方法を再確認し、禅の伝統を形成したが、それがインド以来の歴史的な発展に即するものでなかったところに問題があったのです。

4.5.宋代以後の中国禅とその影響

(1)中国における「無」の哲学とは

今日、一般に「無」の哲学の内容は、公案の「無字」よりも、朱子や王陽明の「理」に近い。それは般若思想であり、老荘であり、華厳であり、天台であり、朱子学であり、陽明学であり、全体的な中国思想そのものの体系的な総合であったといえます。

儒仏道の三教の体系づけは唐代に始まり、宋代、明代におよぶ伝統であり、特に明末より清初に陽明学の発展に応じて、人々の切実なる願いとなったのです。またこのことはわが国の近代禅の形成に大きく影響しました。

(2)宗教としての中国禅の限界

「無字」はあくまで公案であり、精神統一のひとつの方法にすぎない。思想的には禅宗は宋代以後形骸化し、その発展を停止させた。一方中国禅は宗教として『無門関』にいたってその発展の極致に達し、限界を向かえたのです。

極端なまでに経験心理的に熱っぽい『無門関』以後の「無字」の参究は、もはやインドや古代中国の楽天主義にかえることを、ほとんど不可能にしたのです。

(3)我が国における影響

近世日本の禅の形成において、盤珪(1622-93)の陽明学の学習から出発し、白隠(1685-1768)は「無字」による公案禅の方法による組織化に成功しました。

白隠の参究した著書には、日新の銘とした『禅関策進』や『禅門宝訓』『緇門警訓(しもんけいくん)』など儒教的色彩の強いものが背景になっています。

今日、禅とよんでいる仏教の内容は江戸期に大陸よりの中国禅によって大きく影響されており、『禅海一瀾(ぜんかいいちらん)』に代表されるように「無字」の公案による瞑想の実習を基盤として、その上に儒教思想の体系を樹立したものであったのです。

さらに明治期に入り、近代的な西洋思想に直面し、「無字」の公案による朱子学や陽明学の主体的な理解は、西洋的な思惟の受容について、大きな示唆を与えました。

特に、西田幾多郎や鈴木大拙の場合、「無字」による伝統的な禅の実習が、西洋の理解を容易にし、東洋の異質性を確認する大きな契機となったといえます。

本日はここまでです。次回は「第3章 まとめと補足説明」を取り上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます