さてわたし、マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニは、昼の町の裏道を静かに歩いています。季節は春を過ぎ青葉のすがすがしい風が吹き始める頃。空を見ると、白い雲に紛れて、白い半分のお月さまが見えます。

今日はベルナルディーノのお店がお休みなので、わたしも店番の仕事はなく、ぼんやりと眠っているだけでよかったのですが、なぜか今日はそんな気になれず、こうして町に出て、ぶらぶらとしています。フェリーチャ奥さんが、わたしの姿が見えないと、ほとんど気絶しそうな声でわたしの名を呼んで探しまわるので、そう長い時間の散歩というわけにはいきません。でもわたしにも、時には家を出て、気分を変えたいと思うことがあるもので。

ふ。このわたし、マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニともあろうものが、心がつかれている。ベルナルディーノは、フェリーチャの前では、ほとんどわたしを無視しているような態度をとりますが、フェリーチャがいなくなると、とたんに表情を変え、わたしに言うのです。

「このごくつぶし。おれが精出して稼いだ金を、無駄に食いやがって」

ああ。ため息が出ます。人間は何もわかってはいない。それをわたしは、十分に理解しているつもりですから、何を言われても、人間には反論しませんが、時に、やりきれなくなることは、あります。

自分の心を理解してもらえない。どんなに愛しても、心はかえってはこない。それでも別にかまわないと思ってはいますが、そういうことが積み重なったとき、どうしても生きることが苦しく、心が病気になってしまう恐れがある。それをわたしは深く学んでいます。ですから、心が病気になる前に、こうして散歩をして、心に、美しい自然の愛を取り込みます。そうすれば、幾分、萎えた心がよみがえってきます。

おや。わたしとしたことが。なんてことだろう。道端に見覚えのあるオリーブの木がある。やれやれ。思いもしなかった。わたしの足は正直だな。それほど、疲れているのか。

わたしの足は、町にある小さな教会に向かっていました。その教会は、ごく最近建てなおされたもので、見栄えは近代的で、装飾の類も少なく、少々そっけない感じがしますが、中に入ると見える、祭壇に掲げられた十字架のイエス…ジェス・クリストの木像は、かなり古い時代に作られたものらしく、教会を建てなおしたおりに修復されて、今も神のように人間たちにあがめたてまつられています。

猫としてわたしは言いますが、ジェス・クリストほど、美しい人間はいないと思いますね。猫が、どうしても勝てないと思う人間の男は今のところ彼だけです。実に。だれがあんなことをできるでしょう。あれだけの惨い目にあいながら、神の愛の中に溶けてゆき、すべてを許す。人間は彼について、いろいろと研究しているようですが、まだまだです。

一部の人は、彼は、人間たちの罪業を背負って、自分たちの代わりに死んでくれたなどと言いますが、はは、勘違いもいいところだ。あの苦しみ、あの痛み、あの寒さ、冷たさ、自由を奪われた魂の叫び、あれを、自分たちの罪を押し付けた結果だと言って、平気でいられるのですか。紙に自分の名を書いて、十字架に貼りつければ、彼が全部それを背負って自分たちの代わりに死んでくれると。それでいいと思っているのですか。人間たちよ。馬鹿もいいところだ。

さて、わたしは、町の小さな教会につき、裏口の方に回りました。そこには、猫専用の出入り口があることを知っているからです。わたしはその入り口をくぐり、教会の中に入っていきました。そして、祭壇の方に向かいました。ああ、やっぱり、いました。

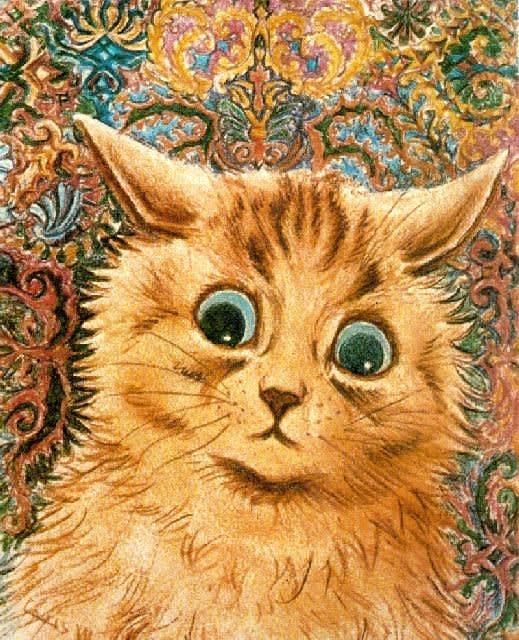

木造の磔刑像の足もとには四角い小さな台があり、そこに高窓からさした日の光が陽だまりを作っていて、猫が一匹、その台の上に寝そべっています。ジョヴァンニ・カルリです。茶白ぶちのぼさぼさの毛並みをした彼は、この教会の飼い猫でした。世話をしているのは、エミリオ・コスタという名の若い牧師さんです。ジョヴァンニ・カルリは猫としても行儀よく、人間にとって不快なことは一切しないので、そう美しい毛並みでなくても、たいそう人間にかわいがられています。その、あまり美しくはない容貌が、返って人間の心をとらえるようだ。彼は、猫たちにも、相当人気があります。あの顔でね、この町の猫たちのリーダーをしている。クレリアやマルゲリータやダフネも、彼を見るときの目は、わたしを見るときの目と、違う。ふ。全く。ジョヴァンニ・カルリ。今この世界で、ただ一人、わたしに少々不快な思いをさせる男の猫。誰も彼にはかなわない。

わたしは、ジョヴァンニのそばにゆっくりと近づいていき、声をかけました。

「やあ、ジョヴァンニ。元気かい?」するとジョヴァンニはゆっくりと目を開けてわたしを見、言いました。「これは、マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニ。いらっしゃい。何か用かい?」

わたしはそれには答えず、ひらりと飛び上がって、ジェス・クリストの足もとにある小さな台の上の、ジョヴァンニの隣に座りました。ジョヴァンニは、自然に身を横にずらして、わたしが寝そべる場所を作ってくれました。ほんとうに憎いやつ。こんなこと、だれにでもできそうで、できない。彼がいると、何もかもがうまくいくんです。ほんとうに小さなことだが、美しく、大切なことを、自然にやってくれる。こんなことを。わたしのために、自分の位置を少しずらして、場所を開けてくれる。それだけのこと。だけどそれが、なかなかできることではないのですよ。わたしも、彼のまねをしてやったことがありますがね、まったく、自分らしくないと思って、すぐにやめてしまいました。

猫は賢いですから、自分の場所が欲しい場合は、相手に、少しどいてくれと言えばいいのです。そうすれば、よほど馬鹿な猫でない限り、そっと場所を開けてくれます。それで別にかまわない。

「何かあったのかい。マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニ。君がわざわざぼくのところにくるときは、たいてい、何かがあったときだ」ジョヴァンニは言います。わたしは、かすかに、左の青い目をゆがめます。そっぽを向いて、痛い言葉の一つも投げたいところだが、わたしは紳士なので、そういうことはやりません。ただ、答えます。

「特に何もないさ。話し相手が少し欲しくなっただけだ。君、ジョヴァンニ・カルリほど、わたしを飽きさせない、おもしろい話し相手はいないからね」

「それは光栄だね。マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニ」

わたしは、しばし、教会の高窓から差す光の陽だまりに身を置いて、静かにジョヴァンニ・カルリの隣に香箱を組んで座っていました。季節の日が暖かい。時々光がちらちらと揺れるのは、教会のそばに生えている木がこずえを風に揺らせているからでしょう。背後では、十字架にはりつけられて死んだジェス・クリストが静かにわたしたちを見下ろしています。

「鳥の声が聞こえるだろう」ジョヴァンニ・カルリが突然、言いました。わたしは答えます。「ああ、腹がすいているときには、あれほど魅力的な声はないだろうね」するとジョヴァンニはおかしげに笑い、言うのです。「たしかにね。ぼくも狩りをしたことは何度もあるよ。狩りほど魅力的なものはない。ママが、ぼくに、はじめてネズミをとってきてくれた、子供の頃のことを思い出すな」「ママはやさしかったかい?」「もちろんさ。ぼくのママは、ぼくにそっくりの茶白ぶちだった。でもきれいな猫だったよ。近所の雄猫にもてもてだった。もうとっくに死んでしまったけれど」「わたしは、ママのことはほとんど覚えていない。生まれて間もなく、わたしは箱に入れて捨てられたんだ。フェリーチャが拾ってくれたんだけど、五匹いた兄弟の中で、生き残ったのはわたしだけだった」「ああ、知っているよ。ジェス・クリストの分け前だろう。君のすてきな口癖だ」「そうともさ」

猫の人生の苦しみは、ここにあります。ほんとに、人間は、邪魔になる猫は平気で捨てる、殺す。もちろん、かわいがって大事にしてくれる人もいますがね、生まれてくる猫たちは、たいてい、誰も知らないうちに、死んで、消えてゆく。生き残った者は、本当に幸運だ。いや、本当に幸運なのかな? 死んで、消えていった、わたしの兄弟の方が、幸せだったのかもしれない。

「ここにいて、鳥の声を聞いているとね。どんな苦しみも、光に溶けて、なくなっていくような気がするよ」ジョヴァンニが、そのかすかに緑色を帯びた黄色の瞳を閉じて、言いました。わたしは、ふん、と言いながらも、彼と同じように目を閉じて、鳥の声を聞きました。日差しが、やわらかく、わたしの毛皮を温めてくれる。小鳥の声は、鈴のように落ちてきて、何かで濁っていたわたしの心に、きれいな光を入れてくれる。

わたしたちはしばし、並んで日差しを浴びながら、小鳥の声を聞いていました。

ジョヴァンニはただ黙っています。わたしは、隣にあるジョヴァンニの気配を、重く感じました。どうして、気持ちが苦しくなる時、ジョヴァンニに会いたくなるのか。わたしは、深いため息をつきました。確かに、彼のそばにいると、安心する。茶白ぶちの冴えない男。わたしは、彼に、どうしてもかなわない。この美しいマウリツィオ・パスカーレ・チコリーニともあろうものが。

わたしは、小鳥の声に、右耳を澄ましました。左耳はもちろん、聞こえないからです。わたしは、小鳥の声の美しさを感じながらも、決してそれを受け入れはしない左耳の存在を大きく感じました。わたしは、何かに少し腹が立ってきて、それをジョヴァンニにぶつけてしまいました。

「君はいいね。わたしみたいに奇形的じゃない。わたしはみんなに珍しがられる美しい男だけど、君の方がずっと自由だ。両目とも同じ色だし、耳も健康だし。わたしのように苦しむことはない」

「そうだね。ぼくには君の苦しみを肩代わりすることはできない。それは君の勲章だ。いや、生きるために必要な、重荷だ」

「重荷ね」

「猫も人も、生きる者は誰もが重荷を背負っているものさ。君がよくいうじゃないか。ジェス・クリストの苦しみの、分け前。それがその、左耳」

「ああ、そのとおりさ。この耳のおかげで、どんなに苦しんだことか。品のないやつに、この弱点をつかれて、左の頬を噛まれたことがあった。どんなに美しい音楽も、わたしには半分しか聞こえない。大切な約束を教えてくれる人の言葉を、何度も聞き逃した。そして道に迷った。何度も何度も、迷った。この苦しみ、これだけは、君に負けない。これがわたしの、あの美しい男、ジェス・クリストの味わった苦しみの、千万分の一の、分け前。これでわたしは、ジェス・クリストの十字架のひとかけらを、背負っているのさ。それだからこそ、わたしは美しすぎるほど、美しいのだ。君には負けない。この左耳がある限り」

わたしは、思わず、言ってはならないことまで、ぺらぺらとしゃべってしまいました。そうです。わたしは、この冴えない茶白ぶちの男を、ライバル視しているのです。勝手にね、好敵手として、認めている。いや、もしかしたら、彼の方が、わたしよりもずっと上なのかもしれない。

ジョヴァンニ・カルリは、わたしの話を聞いて、少し困ったような顔をして、かすかに微笑み、黙りこみました。背後にいるジェス・クリストの気配が、まるで生きているように、わたしたちを見つめているような気がしました。

なぜこんなに、わたしは彼をライバル視するでしょう。わたしはマウリツィオ・パスカーレ・チコリーニ。長毛白猫、金目銀目の美しすぎる男。甘い言葉で女性に幸福を与える。だれもわたしの真似はできない。女性たちは、おもしろげに笑いながらも、わたしのことを待っている。傷ついた女性ほど、わたしは深く愛します。そして心を抱きしめる。美しくも優しい言葉をかけてあげられる。それだけで、どれだけ女性たちの心がよみがえり、美しくなっていくか、わかりますか。わたしの使命は、女性に尽くすことなのです。美しきマウリツィオ・パスカーレ・チコリーニの使命は、女性を本当の美しい女性にすることです。

しかし、女性たちは、わたしよりもむしろ、ジョヴァンニの方が、好きなようだ。なぜだかわかりますか? 簡単なことです。そう、簡単なこと。簡単なことだけど、難しいことを、彼は、いかにも自然に、誰にも知られないように、そっとやってくれる。小さなこと、だけど大切なことを、黙ってやってくれる。簡単だが、誰にもできないことを。

あれはいつのことだったでしょう。昔、ジェルソミーナという老いた雌猫がいました。わたしはまだ三歳くらいのひよっこでしたが、もう十分に、女性を喜ばせる言葉には長けていました。ジェルソミーナは不幸な雌猫で、飼ってくれていた人間の家族が引っ越していったとき、捨てられて残され、野良猫に落ちてしまったのです。彼女はもうその時、十五歳くらいになっていましたから、かなりのおばあさんでした。たぶんそれが、人間に見捨てられた理由の一つでしょう。

ジェルソミーナはある日、二匹の子猫を生みました。それはジェルソミーナは喜びました。子供がいることほど、幸せなことはありませんでしたから。ジェルソミーナはたいそういいお母さんでした。子猫の世話をそれは細やかにしていました。なんとかして、食べ物を都合つけてきては、乳を飲ませ、食べ物を与え、子猫を育てていました。だが、野良猫にとって、この生きるものたちの世界は厳しすぎた。ジョヴァンニも、わたしも、彼女が見ていられず、何度か食べ物をわけてあげたりしました。けれども、とうとう彼女は、子猫を失ってしまった。子猫たちは、すぐに猫風邪にかかり、目がつぶれて、あっという間に死んでしまったのです。老いたジェルソミーナの受けた心の傷は深かった。愛おしい子供を、すべて、失って、彼女は半分狂ってしまいました。

わたしは、ジェルソミーナに近寄り、言いました。

「美しいママ、泣かないでおくれ。ぼくのかわいいママ、愛しているよ」

けれど、そのことばは、もうジェルソミーナの心には、届かなかったのです。ジェルソミーナは、もうものを食べなくなり、日に日に痩せ衰えていきました。何もかもを失って、絶望の中に、彼女の瞳の光が消えていくのを、わたしは、見ていることしか、できませんでした。

そんなある日のことでした。ジョヴァンニ・カルリが、ジェルソミーナのもとにやってきました。わたしは、近くの木陰に隠れて、見ていました。ジョヴァンニ・カルリは言いました。

「ママ、かわいいママ、ミルクをちょうだい」

そうすると、ジェルソミーナはふと、目に光を宿らせ、ジョヴァンニを振り返ったのです。そしてうれしそうに、ジェルソミーナは言ったのです。

「ああ、かわいい子、おいで、おいで、お乳をやろ。なんでもしてやろ。あっためてやろ。おいで、ぼうや、お乳をあげるから」

そういうとジェルソミーナは、そこに横たわり、おなかのお乳を見せました。そして、ジョヴァンニは、ジョヴァンニは、何も迷うことなく、その老いさらばえてしなび果てた乳首にすいつき、やさしく彼女のおなかをもみながら、お乳を吸ったのです。

そのときの、ジェルソミーナの幸福に満ちた顔を、忘れることが、できません。

だれが、できるのか、あんなことを。ジョヴァンニ・カルリ!!

おまえには、プライドなど、ないのか! なんてことをするんだ!!

愛おしい子が帰ってきたと思って、ジェルソミーナは本当に幸せそうでした。ジョヴァンニの毛皮をやさしくなめ、何度も、かわいい、かわいい、と言いました。ジョヴァンニはただ、赤ん坊のように、ジェルソミーナによりそい、やさしく、そのもう出なくなった乳を吸っていたのです。

ジェルソミーナが死んだのは、それから何日か経った後でした。ある、強い雨の降った日の翌日、町を流れる小さな川に浮かんでいる、ジェルソミーナを、猫仲間が見つけました。ジェルソミーナの体を川から引き上げることのできる猫などいません。人間も見向きもしません。ジェルソミーナの体は、川に流され、いつの間にか水に溶けて消えていきました。

猫の最期は、たいてい、こんなもの。大切にしてくれる人間はいますけれどね、いつもこうして、たくさんの猫が静かに世界に溶けてゆく。何度生まれても、何度生まれても、すぐに、風の消しゴムに命を消されてしまう。

わたしは、胸の奥から、詰まった小石を吐き出すような、痛いため息を吐きました。すると、少しの沈黙を挟んで、隣のジョヴァンニが言いました。

「猫の人生は、つらいことが多いが、お日様はいるよ。天にね」

ジョヴァンニめ。わたしは、胸の中で返します。憎いやつだと思いながらも、彼の声と言葉を聞いて、安らぎを感じている自分を、否定することはできません。

そう、わたしは、ジョヴァンニの、この声を聞きたかったのだ。彼はいつも言う。「お日様はいるよ。天にね」

「ああ、そうだね、ジョヴァンニ。お日様はいるよ。ソーレ。わたしたちの暖かい神さまは」わたしは、できるだけ胸を張り、彼に負けそうな自分を奮い立たせながら、言ったのでした。

「何があったのかは聞かないけれど、君のことだから、そろそろ立ち直っているだろう」ジョヴァンニはさらりと言います。ええそのとおり。もう立ち直っていますよ、わたしは。

「ジョヴァンニ・カルリ。君ほどの男を、わたしは見たことがないねえ。どうだ、君の背中のぶち模様ときたら、まるで薔薇のようだ。すてきだねえ。おしゃれだ。女の子はみんな君が好きさ」

それを聞くと、ジョヴァンニは少し困ったような顔をして、笑いながら、言いました。

「まいったね。君にはかなわないよ。マウリツィオ」

わたしは、胸に何か暖かいものが満ちてきたような気がして、ジョヴァンニに笑い返し、立ち上がりました。そして、ジェス・クリストの足元から降りると、そっとジョヴァンニを振り返り、別れの言葉を言いました。

「じゃあこれで、ジョヴァンニ。話ができてうれしかったな。また会おう」

「ああ、また会おう。マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニ」

こうして、わたしはジョヴァンニと別れ、教会を出て、自分の家に帰っていったのです。ベルナルディーノの無礼な態度や仕打ちにも、もう許せるような気がしていました。

ジョヴァンニ・カルリ。ただひとり、わたしがライバルと認める男。数少ない、本物の男。わたしはあなたが、大好きだ。きっと、女の子よりもね。

さて、わたしが気分を取り戻して、フェリーチャの元に帰ってきたころ、ジョヴァンニは、そっと教会を出て、外の光を浴びていました。そしてそのまま、ゆっくりと散歩をしていると、途中で、シルバータビーのクレリアに出会いました。ジョヴァンニは、武骨な男ではありますが、自分を見るときの、クレリアの瞳が、いつもやさしく濡れているのには気付いています。クレリアはジョヴァンニに出会えたことが、とてもうれしいらしく、笑いながら、言いました。

「こんにちは、ジョヴァンニ。いいお天気ね」

「ああ、いい天気だ。お日様はいつも空にいらっしゃる」

「いつもの口癖ね。でもどうしたの。あなたがそれを言うときは、たいてい、ちょっと苦しいことがあったときだけど」

「君にはかなわないね。そう、ちょっとしたことがあってね。さっきまで、教会で、マウリツィオ・パスカーレ・チコリーニと話をしていたんだ」

それを聞くとクレリアは、さもおもしろそうに笑って、言ったのでした。

「それはまあ、大変な災難ね!」

「まったくね」

ジョヴァンニも、笑って、言いました。

(おわり)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます