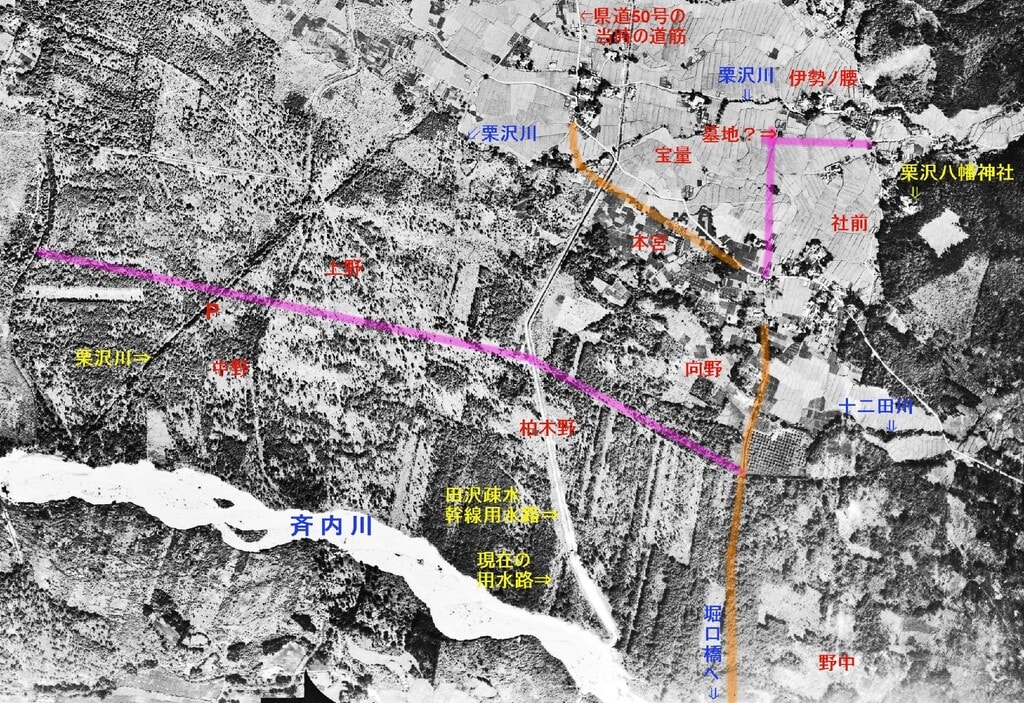

<歩いたところのS51年の航空写真>

●歩いた日:2024年2月17日(土)

●歩いた所

・豊 受(豊川)中野、上野

・栗 沢(豊岡)柏木野、向野、本宮、宝量、社前

・大神成(豊岡)野中、坊谷地、十二田

●歩いたログ(足跡)(道のり7.3km)

(以上の地図:国土地理院に加筆)

(📸017の位置から)東西に延びるまっすぐな道で出、昼近くなったので急ぎ足で西に向かう。

「栗沢川」の手前で再度「東山」を望む。

📸018:「中野」から南東を望む

「斉内川」越しに「大台スキー場」が見える。所々に土が見えており、2月半ばというのにもうスキーはできないようだ。

スキー場の左上は、スキー場の名称の由来となった「大台」。

「栗沢川」にかかる橋の上から上流を望む。

(「中野」の「栗沢川」2)

川には雪解けの清澄な水がせせらぎとなって流れている。右手の低い山合の奥が「栗沢川」の源になるようだ。

この冬は山も非常に雪が少なかったに違いない。こんな年、昔の人々は水不足にならないか、非常に心を痛めたことだろう。そんなことからも神様への信仰を厚くし、「宝龍」、「本宮」、「伊勢ノ腰」などの地名が生まれた所以ともなったと想像される。

最後に、いつものように歩いたところの航空写真をご覧いただく。今回も最新(H28年以降)の写真がないので、S51年の写真から。

この写真で目に付くのは、「斉内川」のすぐ北側、「中野」、「上野」から「野中」にかけては小区画ながら整備された田んぼが広がっているが、上段、「社前」、「宝量」などの田んぼは未整備の田んぼになっていることである。

田んぼが未整備のところは、「県道50号」道筋も現在と異なっており(ピンクの線が現在の道筋で、当時はその北側を通っていた)、また、今回歩いた「社前」、「宝量」の道(橙線)も当時はなかったことが分かる。

さらに、「栗沢川」も「社前」、「宝量」付近は未改修で、くねくねと曲がりくねった川筋が写っている。青の線が現在の川筋である。その現在の川沿いに木立が写っている(「墓地?⇓」と書き入れたところ)。📸014:「伊勢ノ腰」の風景の墓地の位置に当たるので、伐り株となって写っていた木だろうか。

車を停めた場所は左側、「P」のところで、ピンク、橙色の線以外の今回歩いた道は黄色の線で書き入れた。

「田沢疎水」の幹線用水路が「斉内川」を横断する辺りに注目いただきたい。当時は現在の水路よりも東側を通っており、その後付け替えられたことがわかる。従って、水路が川を横断する位置も下流(西)側に移動し、川の南側も青線のように付け替えられている。

下端、「堀口橋」をご覧いただきたい。以前の「長信田を往く-5」でも書いたが、新しい橋に架け替えられたばかりで、それ以前の古い橋も一緒に写っている。

次にS23年の写真。

だいぶ見づらいが我慢していただきたい。また、S51年の写真と方向が少しずれていることに留意いただきたい。

ピンク色の線が今回歩いた道で、当時は通っていない道である。橙線は現在の「県道50号」の道筋である。

中段左寄り、「P」が車を停めた場所。

以前の「豊川を往く-3」でも書いたが、左上から右下、「上野」、「中野」、「柏木野」、「向野」、「野中」と、「野」の付く広い範囲に森林原野が広がっている。その一方で、右上の「社前」、「宝量」、「伊勢ノ腰」などの「栗沢川」沿い、中段右端、「十二田川」沿いには田んぼが写っている。山合から流れ出る水を利用して、この範囲だけは戦前から田んぼが拓かれ、集落が形成されていたことが分かる。

写真に写る森林原野のところは、「田沢疎水」と、「東山」の麓に開削された「第二田沢開拓」の豊富な農業用水を利用することができるようになって初めて開田に至ったところである。山裾よりも平坦な場所で、しかも戦後になって開田されたので、S51年の写真に写るように、小区画ながら、最初から整形された田んぼとして拓かれたことが分かる。

(終わり)

●ブログに掲載したログの累計(累計の道のり:644.7km)

次回からは、今回歩いた地域のさらに東側、「旧中仙町豊岡」の「大神成」を歩いた記事を掲載していく予定です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます