10月終盤に高清水に上った日の昼下がり、(大袈裟ですが)意を決して、猿ケ石上流へ。

例の重湍渓の川沿いの紅葉が進んでいました。

数人のカメラマンが三脚をセットして本格的に撮影しており、一人ではないので

安心して、何ショットかお邪魔しました。

それから数日後の11月1日は並びがいいので遠野郷八幡宮のライトアップへ。

移動途中、暗がりの木の枝に足を引っかけ、膝が・・・泣く泣く、途中で撤収。

数字の並びだけで、運が良くなるわけではないようです。笑

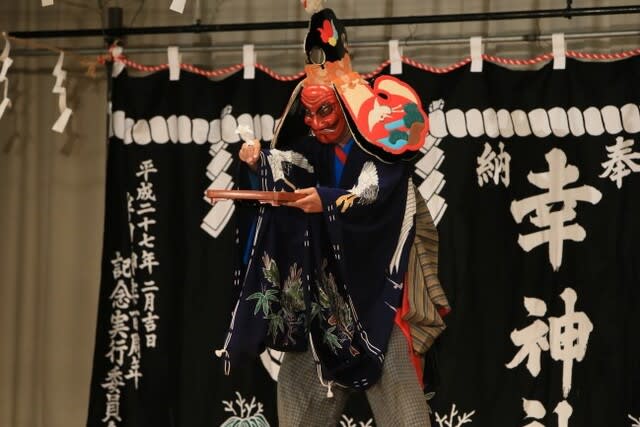

さて、ライトアップから二日後の東和町神楽大会其の弐です。

4幕目は岳流浮田神楽さん

山の神舞

浮田神楽さん、遠野ではあまり馴染みがありませんが、明治末期に大迫町の岳神楽に弟子入り、

大正5年に許可を得て始まった岳神楽最後の弟子神楽と云われいます。

岩手県民俗無形文化財に平成30年に指定されています。

5幕目は遠野でもお馴染みの石鳩岡神楽さん

ステージ右側で撮っていたところ、何だか見覚えのある頭恰好の人がいると思い、

移動して見ると、平倉神楽の会長が胴でした。

緊急事態発生のようで、まあ、このような時の為に石鳩岡神楽さんでは、

二つの弟子神楽と共に活動しているのでしょう。お二人の手平鉦と胴の顔ぶれも新鮮でした。

手剣の舞

この演目まできて、なんだか思い出してきました。

後で確認すると、第20回の時に浮田神楽さんは山の神舞で、石鳩岡神楽さんは手剣。

ちょっと損した気持ちです。でも、無料ですから~。笑

この演目で、もうひとつ思い出しました。

数年前の某神社の例祭で、やはり手剣の舞が披露されたのですが、そこで撮影をしていると

誰の許可をとって写しているんだ!と神社関係者の方からお叱りを受けました。

改めて直会の席で接客中の宮司さんにお会いし、事情説明したことを思い出しました。

どこでも同じと思い込んだ私の不覚です。

それ以来、あまり知らない例祭へは行き難くなりました。

まあ、数、歩くと色々なことがあり、根に持つことも多々あります。

おそらく、その逆もあるんだろうなあと思っています。笑