先日、同級生からキミ(トウモロコシ)を頂きました!早速、夕飯時に初物を。

実入りも良く、とても甘くておいしゅうございました!

って、生産者でもなく、出張がある仕事でもなく、ほぼ市内に居るだけの私は、

貰いっぱなしで、食べて助けるだけしかできません。汗

さて、7月中に終わらせられなかった塚沢神社の神楽話題、

これが最後です。

六番目 女五穀舞

平倉神楽さんです。

五番に演じた塚沢さんの汐汲みのゆったりとしたリズムを受けて、

こちらも同様に始まります。

五穀を頂き、それが農業の始まりになったと云う、ありがたい話を舞にしています。笑

例によって、様々な神様が登場

面をはずしテンポアップして、千代の御神楽奏し給うことになります。笑

これらの舞に出てくる様々な神様の名前を一つ一つ覚えるのは神楽人にお任せし、

私たちは大筋を理解した上で、其々の舞の良さを感じ取れれば良いのかなと。

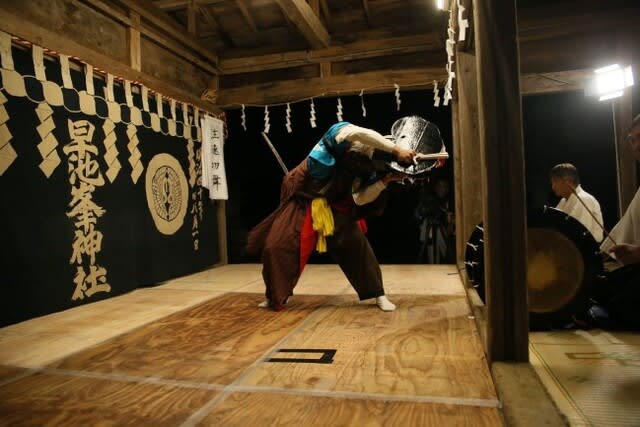

七番目 注連切(しめきり)の舞

塚沢神楽さんです。

天照大神が岩屋を出る時に張ってあった注連縄を切ったことに由来するとも、

神楽を奉納し終えた時に、神座の四方に張った注連縄を取り払ったことに由来するとも

云われ、この後の演目は権現舞しかないことを意味します。

バシッと決まった処で、お客さんから大声援!

このような荒舞で、早いリズムに即した動きをした後の動作の急止は、

大迫早池峰系神楽の真骨頂なんだと思います。

塚沢神楽は、寛政年間(1789~1801)頃に岳神楽から直接伝えられ、

児野の門兵衛・深治両人は飢饉等で踊り人が無い時は、岳の応援に駆け付けた

と伝えられています。

塚沢で現存する最古の権現様は文政5年作(1822)、その次は天保15年(1844)。

石鳥谷町の種森神楽さんは、門付けに来ていた岳神楽さんに弟子入りして伝えられたのも

文政5年頃のようなので、岳では里に下りて活動していたのは間違いないでしょう。

塚沢さんは神楽本や34個のお面の内、かなりの数のが古いことから、

相当な期間、神楽を習ったのだろうと想像できます。

当然、無料では無かったでしょうから、それ相応のことをした結果なのでしょう。

などと無粋なことを想像してしまいました。笑

もうそろそろ、腕を上げるのも限界にきた頃でしょうか?

約20分

熱演でした!ヤンヤ!ヤンヤ!

最後に下舞

塚沢さんと平倉さん揃って、権現舞

お疲れ様でした!

最後に伊藤会長から御礼の挨拶があり、この後、ここで直会をするので、

かだってって!と云われましたが、病み上がりなので・・・と丁重にお断りしました。笑

実の処、いや~困ったあ~!二か月と数十日休酒して、強炭酸水を代わりに飲んでいたら、

本当にビールが美味しいと思わなくなってしまった・・・・病気かな?笑