博物館には、井伊家伝来の美術工芸品や古文書など約65000点以上を収蔵しています。

その中から選ばれた品々が常設展示されていました。

年に数回行われる能・狂言の舞台には、全国から人が集まるそうです。

ここから、次の観光ポイントの「彦根城 天秤櫓」へ向かいました。

案内図の赤いラインに沿って城内を歩いて行く予定です。

「表門山道」を登っていきました。

「天秤櫓」にかかっている「廊下橋」の下にやってきました。

この橋の下をくぐって、左手のほうへまわりこみ、石段を上がって「廊下橋」へ行くことができます。

この通っている道は、尾根を削りとってできたもので、「堀切(ほりぎり)」と言いました。

ここを左に石段を登りました。

この辺りで、「佐和山城からの移築石垣」の発見という説明看板が⋯⋯⋯。

この石垣がそのことでしょうか。

「天秤櫓」の前の「廊下橋」のところへきました。

廊下橋を正面に見て、

「天秤櫓」にきました。

彦根城の特徴のひとつがこの櫓です。

築かれたのは、築城開始から数年後のことで、長浜城の大手門を移築したものと記録が残っています。

この櫓は、大手門と、私が登ってきた表門山道からの道が合流したところで、彦根城の守備の要の位置にあることになります。

ここから、本丸に侵入し、天守に向かうには、この廊下橋を渡る必要があります。

敵が攻めてくると、橋を落とすことで守備の時間を稼ぐ計算でした。

この橋は、ドラマなどの撮影によく使われるそうです。

橋を中心に、左右の両隅に2階建ての櫓を設けているのが、天秤のように見えるので、「天秤櫓」と言われています。

ただし、両隅の櫓の屋根を観察すると、棟の向きがちがっています。

格子窓の数も左右でちがっていて、左右対称とは言えません。

橋の上から大手門方向を見た石垣。

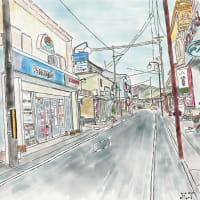

橋の上から見た、私が上がってきた表門山道の風景。

櫓の中心部をくぐります。

「天秤櫓」の中を見学できるようで、入ってみました。

天秤櫓の壁の説明がありました。

天秤櫓から前の廊下橋を見下ろします。

次は、ここを出て、「太鼓門櫓」へ向かおうと思います。