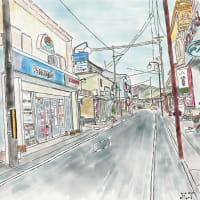

案内図です。

次は、「都電7500形」(案内図③番)です。

1962年に製造された20両のうちのものです。

車両の番号が7501番から7520番までで、この車両は7514番だということです。

駅名にある「南佐久間町」は、明治から昭和にかけて使われていた旧町名。

現在は、港区西新橋になっていました。

次は、「上野消防署(旧下谷消防署)望楼上部」(案内図④番)です。

昭和45年ごろまで使用されていた望楼の上部部分のおよそ7メートル。

現役で活躍していた時の望楼の高さは23.6mありました。

江戸時代以来、火災の発見は火の見櫓が活躍していました。

大正時代には、火の見櫓から望楼に変わります。

望楼の勤務は苛酷であったため、昭和30年代には塔屋式や煙突式の望楼も造られました。

都内では、建物の高層化や、電話の普及で、望楼の役目は終わります。

次は、「万世橋交番」(案内図E8)です。

万世橋のたもとにあった交番です。明治後期ごろの建築。

横にあるポストも古いもののようでした。(このポストはあとで持ってきたのか?)

この交番は、万世橋駅と同じぐらいの時期に建てられたようです。

昭和30年ごろまで現役として使用されていました。

ところで、万世橋駅は今はない駅ですが、辰野金吾が設計した東京駅に似た立派な駅でした。

現在は、明治45年の旧万世橋駅の開業時に造られたホーム部分をガラスばりにし、カフェをつくっているようです。

ガラスの両側を、今の中央線の電車が通るのを、コーヒーを飲みながら見学できるようになっています。

万世橋駅に、一度行ってみたいと思っています。