池の中の亀を見ながら、休んでいます。

でもこの2匹の亀はなにをしているのでしょうか?…………。

ここから次の地図の黄色の線に沿って歩いていきます。

ここが、「三の丸緑地」という名称なので、簡単に考えると、この外側に外堀が囲んでいたわけです。

緑地から出たところの交差点です。

交差点を渡って、ふと、交差点の方向を見ると、大きな石垣が見れました。

この通りを少し東へ歩くと、左側に市役所がありました。

地図を見ながら、写真を撮りながら歩きます。

さらに、ちょうど、昼に近づいたので、食べるところを探しながら…………。

ハイキングMAPで、お土産に紹介されている老舗の和菓子店にきました。

(間違わずに、順調に歩けています。)

この店は、天正13年、豊臣秀長に従って、但馬出石から郡山にやってきました。

ここのおすすめは、「御城之口餅」だそうです。

秀長が兄秀吉を招いて茶会を開いた時に、この店の初代が考案したそうでした。

薄い餅皮にあんを包み、青大豆の黄粉をまぶした、ひと口で食べられる上品な和菓子。

創業は400余年になるそうで、江戸時代さながらの構えです。

店には、かって旅人に茶を出した菊の御紋の茶釜や菓子の木型もあるということでした。

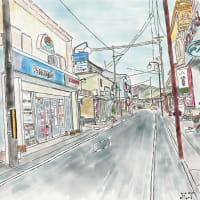

この「本家菊屋」の前の通りを、南へ歩きます。

少し歩いたところの、脇の道にこんな風景がありました。

素敵な古い町並みがあります。

さらに、南へ歩いて行くと、分岐点のところに来ます。

地図のHの印のあるところの花屋さん。

間違っていません。

ここを左にまがると、「紺屋町」に来ました。

町の中央を小川が流れる町です。

豊臣秀長は同業者による町を形成して商工業を保護しました。

この町に住む紺屋のみに営業権を認めます。

紺屋は、布を藍を使って青く染める業の者のことです。のちに、広く染物屋のことをさしました。

この小川の流れる通りを歩きます。

しばらく行くと、右側に「こちくや」があります。

金魚のグッズで店があふれていました。

大和郡山は金魚の町。

金魚のキーホルダー、ストラップ、Tシャツ、土鈴や張り子の金魚、懐かしいブリキの金魚のおもちゃ、金魚三兄弟、きんととせんべい等々。

店頭では金魚すくいも楽しめるようでした。

金魚のふる里と言われる大和郡山ですが、金魚の養殖が盛んになったのは柳澤藩と関係していました。

柳澤吉保の子の吉里が、甲斐の国(山梨県)から、ここの藩主として国替えした時に持ってきたと伝えられています。

(下級武士が内職として金魚を飼育していた養殖技術が、江戸末期から明治初期にかけて付近の農家に伝えられます。)

ここから、この通りを東に少し歩くと、右手に「箱本館 紺屋」がありました。

紺屋町は藍染を業とする職人の町です。

この町は、秀長の時につくられた、城下町の中心をなす箱本十三町のひとつでした。

この家は、江戸時代から紺屋を営み、藍染の技術を受け継いできた「奥野家」の町屋を整備したとのこと。

藍染も体験できるそうです。

さらに、この通りを東に歩き、そろそろ、お腹がへってきたと感じた時、ちょうど素敵なイタリア料理の店がありました。

この中に入って、昼食をとります。