周りの景色を見ながら休んでいるところ。

次の地図の黄色の線に沿ってウォーキングを再開します。

天守台から降りて、天守台の北面の石垣のところに行ってみました。

「さかさ地蔵」があります。

天守台の北面石垣の築石として積まれた地蔵で、頭部を奥にうつむきに積み込まれているために「さかさ地蔵」の名で呼ばれています。

郡山城の石垣にはさまざまな転用石材が使われていました。

寺院の礎石、石塔、石仏、日常の石臼などで、石垣の表面だけでも多くのものが確認されています。

石材が乏しかった上に築城を急いだのが原因だと考えられます。

信仰の対象だったものまで容赦なく使うところに、城造りの厳しさが感じられました。

郡山城は、1580年に筒井順慶が初めて城を築きはじめます。

その後、兄の命を受け豊臣秀長が入城します。

その後、徳川譜代大名が続き、最後には柳澤家がずっと続きました。

ここから、もと来た道を戻り、「柳澤文庫」へ向かおうと思います。

戻っていくと、途中で、石垣の修復を行っていました。

ここを過ぎて、次の門をくぐりました。

なにか雰囲気のある門だと感じました。

ここでもすごい石垣が見れます。

修復している石垣が遠くから見れました。

少し歩くと、「柳澤文庫」に来ます。

ここも、月曜日は休館のようでした。

最後の藩主の柳澤保申の跡を継いだ保恵が、明治35年に、同家邸宅の一部を開放して、所蔵する書物などを公開したのが始まりです。

今は、歴代藩主の書画や古文書の展示、地方史の図書館として開かれていました。

閉まっているのは、残念です。(月曜日はどうもダメですね。)

ここから、「市民会館(城址会館)」の方へ行ってみました。

外観は和風ですが、内部は洋風の和洋折衷様式の建物です。

明治41年に、奈良県立図書館として、興福寺境内に建築されました。

昭和45年から大和郡山市市民会館として活用されてきました。

(10年以上前の私のハイキングMAPには、市民会館と記載されています。)

今は、城址会館と呼ばれているようでした。

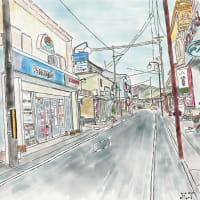

この辺りでは、イーゼルを立てて、油絵を描く人を数人見かけました。

格好の場所なのでしょう。

ここから、追手門をくぐって外にでます。

目の前に見ているのが「追手門」です。

豊臣秀長が入城した時に築かれたようでした。

門に桐紋(五三桐)がありますが、太閤桐ではないようです。

追手門のすぐ近くに「追手向櫓」がありました。

追手門を守るために造られた櫓です。

反対側の「追手東隅櫓」

物見櫓として使われ、追手門を横矢で守備する重要な櫓でした。

かっては、時を知らせる太鼓が置かれていたようです。

ここから、地図に従って、「三の丸緑地」に向かいます。

近鉄の踏切を渡ります。

三の丸緑地にやってきました。

池の中で、暑さの中、亀もホッとしているようです。

この公園で、お茶を飲んで少し休憩します。

天守台のところから、約50分の時間が経過しました。