案内図です。

次は、「万徳旅館」(案内図E14)に来ました。

青梅市西分町の青梅街道沿いにあった旅館です。

明治時代初期の建物のようです。

室内は、旅館を営業していた昭和25年ぐらいの様子に復元していました。

旅館名の入ったすりガラスが当時の雰囲気を伝えます。

出桁造りです。何本もの腕木が壁に取り付き、「出桁」と呼ぶ長い横材を支えていました。

前に出てきた「小寺醤油店」もそうです。

青梅街道に面してたっていたので、富山の薬売りや行商人の宿になりました。

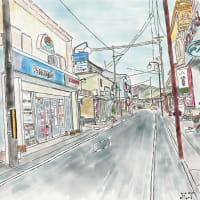

次は、「武居三省堂(文具店)」(案内図E6)、「花市生花店」(案内図E7)のところに来ました。

看板建築が並んでいます。

一番向こうは、店蔵型休憩所として使われている蔵です。

1Fが無料休憩所で、2Fが食べ物処になっていました。

2Fでは、武蔵野伝統の味を伝える手打ちうどんや日替わり弁当が食べられるそうです。

真ん中の建物が、「武居三省堂」です。

「さんしょうどう」読みます。「さんせいどう」は、本屋の方ですね。

論語の、「吾日三省吾身」からきています。

中に入れました。

筆や墨などが壁面や天井にいたるまでずらりと並んでいました。

昔から墨はくれ竹だったのですね。

正面に向かって左側には、桐の引き出しが天井まで、隙間もなく詰まっていました。

何かこの風景に見覚えがありませんか。

スタジオジブリの長編アニメション映画「千と千尋の神かくし」の場面を想像されたと思います。

ここには、地下室があるようです。そこで、商品の荷ときや荷づくりをしたようでした。

さきの絵の、いちばん手前にあったのが、「花市生花店」(案内図E7)です。

昭和初期に建てられました。

建物の前面のデザインに花屋らしい雰囲気が出ています。

最初は、花売りは、野山の花をつんで、籠や荷車で売り歩いていました。

明治時代の末でも、店を構えていたのは、神田や日本橋でも、各々で2、3軒程度で、ひじょうに少なかったそうです。

店内は、昭和30年代の花屋を再現していました。

当時は、まだ花を贈るという習慣はなかったようで、主な客は華道の先生や料理屋などを得意先としていたみたいです。

次は、「丸二商店(荒物屋)」(案内図E10)です。

昭和初期に建てられた荒物屋さんです。

看板建築で、前面のデザインが素敵ですね。銅板を複雑に組みあわせています。

店の中を見ました。

昭和10年代の様子を再現しています。

箒、ザル、桶など、昔の雰囲気が出ています。

右手前にあるのは、「蝿帳」でしょうか?。蝿から守って、食事を一時的における場所です。

(ちなみに、蝿帳は夏の季語だそうです。プレバトの夏井先生と梅沢のおっちゃんを思い浮かべました。苦笑。)

蝿帳の上にのっかっているのは「経木」というものだそうです。

経木はすぎやヒノキの薄い板で、包装材として使われていたみたいです。

どこかの駅弁で「かしわめし」、「あなごめし」を包んでいました。

経木はこれにお経を書いたことからきています。

この丸二商店の横の路地には、昔の雰囲気のある長屋がありました。

創建時から隣接していた長屋を復元したそうです。

長屋は、江戸時代から戦前にいたるまで、東京での庶民の一般的な住まいでした。

路地の雰囲気も素敵ですね。情景が想像できるようです。