次の案内図の赤い線に沿って歩きました。

もう一度、天守をじっくり見ました。

桜がきれいです。

天守の裏側にきました。

石垣が素敵です。

攻めるのはたいへんだと思いました。

ここから「黒門山道」を下っていこうと思います。

井戸曲輪のところにきました。

右側の部分がそうです。

井戸曲輪の説明の看板。

井戸曲輪は、本丸から黒門へ降りて行く途中にあります。

弧状に築かれたこの曲輪の北東隅には塩櫓が築かれていました。

塩櫓の近くには、方形と円形の桝が現存しており、石組み溝で集められた雨水を浄化して貯水するタイプの井戸であったと考えられます。

上の説明の看板の赤い丸で囲んだ位置に、井戸がありました。

籠城戦になると、塩と水は、兵士の体を維持するのに最も大切なものです。

井戸曲輪は、小さな曲輪ですが、黒門から侵入してくる敵兵に対する守りであるとともに、彦根城を守る兵士の生命を保つ大切な物品の備蓄の曲輪だったのです。

ちなみに、この曲輪の上下の石垣は、高さが10mを越える高石垣です。

とくに、下方の石垣は、高さが19.4mあり、彦根城のなかでもっとも堅牢な構造となっています。

この間を通って下に降りていきます。

昔の状況を想像すると、なにかゾクゾクしてきました。

高石垣が見えてきます。

この石垣が19.4mの石垣でしょうか?⋯⋯⋯。

石垣の上に、井戸曲輪があったと想像されます。

急な黒門山道を降りていきました。

黒門の場所を通り、内堀のところまできます。

もう少し歩くと「楽々園」に着きます。

内堀にゆったりと泳いでいた水鳥⋯⋯⋯。

楽々園へ⋯⋯⋯。

楽々園の御書院の前にきました。

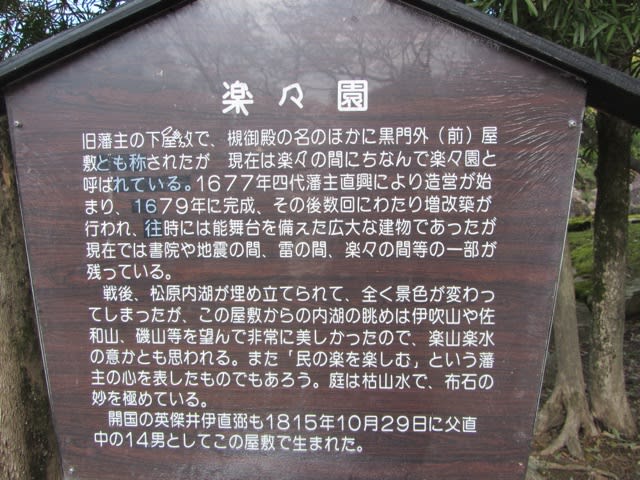

楽々園の説明。

次の図のように歩きます。

大広間のところです。

御上段です。殿様の座る場所でしょうね。

楽々園は、玄宮園とともに彦根藩4代藩主の井伊直興により建立された二の丸御殿で、槻御殿と呼ばれていました。

今は、建物部分を楽々園、庭園部分を玄宮園と言っています。

「地震の間」のところにきました。(正面左側の建物)

地震の間は、お茶座敷でした。

彦根城は、築城前に繰り返し起きた地震の対策から、本丸は強固な岩盤の上に築かれました。

そして、もうひとつ、当時としては地震に対して画期的な建物が正面左側の地震の間でした。

外観からわかるのは、地震の間がある場所がゴツゴツした大小多数の岩石があることです。

地盤を考えたと思われます。

建物は、土壁を極力廃し、ふすまと障子を多用し、屋根は薄い板を使った杮葺きです。

建物を軽くするためと、重心を低くするためと思われました。

そして、この建物は全体が土台に固定されず、一方、床組は強固に一体化されており、これらが土台の上に置かれた状態になっています。

今の免震の考えかたでしょうか?⋯⋯⋯。

その他にも難しい数々の工夫がされていたみたいです。

この部屋に逃げ込むと地震の恐怖から救われたのでしょうね。

ここで、少し休憩して、庭園の「玄宮園」の方へまわろうと思います。