宮古平和運動連絡協議会 要請書

2011年6月7日 宮古島市長 下地敏彦殿 宮古島市教育委員会 教育長 川上哲也殿

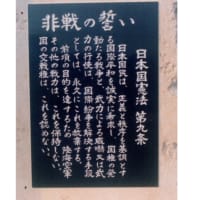

65年前に終結した太平洋戦争では、日本人300万人、アジア諸国で2,000万人以上が犠牲になり、沖縄では日本で唯一の地上戦が行われて住民15万人の命が奪われました。 沖縄県民は太平洋戦争の体験と戦後65年に及ぶ米軍基地から派生する様々な事件・事故等の体験から、基地や軍隊が存在することは決して住民を守ることにはならないということをよく知っています。戦時中、学校では、「富国強兵」「命を捨てて国を守るべし」と子供たちを教育し、多くの若い学徒が犠牲になりました。

この体験からも、沖縄の教育者は「教え子を再び戦場に送るな」この言葉を戦後教育の柱にし、子供たちを二度と戦争の惨禍に巻き込まない努力をしてきました。宮古では、去る5月8日の北沢防衛大臣の航空自衛隊野原駐屯地のレーダーや下地島空港の(空からの)視察につづき、24日、北沢防衛大臣は沖縄政策協議会の第3回基地負担軽減部会で、国際的な大規模災害に対する緊急時の拠点として下地島空港の利用を提案し、さらにその構想を6月のアジア安全保障会議で表明するという報道がありましたが、その背景にある軍事的な意図が透けて見えます。 陸上自衛隊の配備計画や軍事利用の動きが強まっていますが、去る3月11日の東日本大震災による東北地方の被災者や、福島原発の人災による被災者のみなさんへの救援がまだまだである厳しい状況を考えると、米軍への「思いやり予算」や防衛政策の拡張に血税を使うべきではありません。

こうした情勢の下、陸上自衛隊音楽隊は、来る6月11日(土)に宮古島市のマティダ市民劇場において、「音楽隊演奏会」を開催しようとしています。本来、軍隊の音楽隊は軍隊の士気を喚起するものであり、同時に地域住民に音楽を通じて軍隊への親密感を養い協力的な意識を持たせるのが目的です。今回の「音楽隊」が、宮古への陸上自衛隊配備計画と一連のものであることは明らかです。

米軍主導の自衛隊との一体化が実体的に進行しており、軍事施設の共同使用、統合訓練などを考えると、自衛隊配備の後から米軍がやって来ることがわかります。私たちは近隣諸国への緊張を生み出す自衛隊配備や一連の懐柔的な宣伝活動に反対します。「教え子を再び戦争に巻き込まない・犠牲にしない」この立場で、この度の「陸上自衛隊音楽隊演奏会」に、マティダ市民劇場の使用許可を出す等協力する行為や子供たちを演奏会に参加させることを厳に慎むよう強く要望します。子供たちの未来が平和であるように、戦争につながるものに一切関わらず、反対していくことを切にお願いいたします。

**この要望書を持って、二つの小学校を訪問した宮古平和運動連絡協議会によると、ひとつの小学校の校長は「自衛隊は軍隊ではない」と発言し、聞く耳をもたなかったという。太平洋戦争時も言葉による現実のすり替えが生々しかったことを思い出した。性奴隷を「慰安婦」と読んで強姦を繰り返した本質はそのまま生き続けている。今後は軍隊が「災害救助隊」であるかのようにして、軍備増強をすすめていくのだ。当日、音楽隊演奏会の入場者には自衛隊の案内とグッズが配られていたが、そのファイルには「平和を守る」と書かれていた。(ya)