磯田道史著「武士の家計簿」新潮新書を読んだ。日本社会経済史が専門の著者が神田の古書店で「金沢藩士猪山家文書」を見つけ、この中に天保13年から明治12年まで、約37年間の加賀百万石の算盤係一家の”武士の家計簿”を見い出した。猪山家は当時、俸禄の割りに交際費がかさみ、(江戸時代の武士は親戚同士の付き合いが濃密だった)多額の借財を抱え家計がまわらなくなった。借金整理のため所持品を売却する。書物や衣類、食器の中にはやかんなどもあり、そのリストが細密に記されている。子供の成長の祝いには赤飯と大鯛が付き物。家計簿には「絵鯛」とあるそうです。絵に描いた鯛で済ませたのでしょう。温かい家族の様子が伺えます。俸禄支給日には家族全員にお小遣いも分配され、女性もしっかり貰っているそうです。江戸時代の武家女性が自立した財産権を持っていたと言うのです。主人が「妻より借り入れ」という記述もみられ、夫婦であっても別会計…現代と変わらない営み、何かほほ笑ましい。この話が映画化されたのです。映画も観たいと思う。

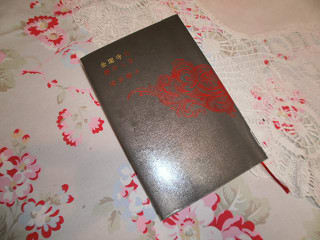

三島由紀夫没後40年、「負け犬の遠吠え」の著者酒井順子も講談社から出しました。恐ろしいタイトル、「金閣寺の燃やし方」。彼女らしい奇抜なタイトルと言えばそうですが…。三島由紀夫の「金閣寺」と水上勉の「金閣炎上」の比較です。三島の「金閣寺」の主人公、溝口は美しい金閣寺に魅せられ、自分の手で抹殺すると言う哲学的な解釈が全面に出ています。それを読んだ水上勉は自分も放火犯、林養賢と同じ境遇にあった修行時代、禅寺の諸々の矛盾を感じていた。林養賢が何故放火したか?調べに調べて、彼を擁護したわけではないけれど、温かい眼で書き上げた。これはノンフィクションだと私も確信していました。酒井順子らしい茶化した言葉遣いも出てきていやだったが、概ね同じ見方であったと思った。

今年も飲む事が出来た。近くの問屋さんで三時頃手に入れました。プシャール・エイネ・ボージョレ・ヴィラージュ・ヌボー。プシャール・エイネは250年の伝統のあるブルゴーニュの中心地ボースで最も由緒あるワイナリーだそうです。紫がかった綺麗なルビー色、スクリューキャップを開けるとフルーティな爽やかな香りが広がった。ヌボーにしては力強い酷のあるかなり深い味です。爽やかな味が好きなので少々重い感じ。お皿は白トリュフのオイル入りプレーン・オムレツ、デイレスフォードのトマトソースと無花果の生ハム添えです。ボージョレ・ヌボーのテイストはその年の自然環境に左右されると言われていますが、本当に納得できる。毎年違う。一度に飲めないのでスクリューキャップは味気ないが都合がいい。しかし、イタリアのコルクの産地では困っているとテレビで報じていました。

天空の地高野山と現世を結ぶケーブルカーです。弘法太師空海の懐に抱かれる心地よさが、みなぎっている高野山の空間は穏やかで別天地です。外国人の観光客も多く、英語、フランス語が頭の上を飛び交っていました。京都のように華やかに観光地化されている所と違い、これこそが想像していた日本と納得する外国人が多いそうです。世界遺産に登録された後、2009年にミシュラン・グリーンガイド・ジャパンで三ツ星を獲得したということもあるのでしょう。宿坊無量光院には十数年修行を続けるスイス人僧侶がいて5ヶ国語を駆使して応対していると言う事です。

ここも街の中心、大通りにある宿坊。弘法太師の母親ゆかりの歴史のある宿坊です。中秋の名月には庭でコンサートなども開かれ声明を堪能する事も出来る。自然の残る庭も必見とあります。謡曲に「紅葉三寶院」と詠われている紅葉が見事だそうです。今回声明に出会って興味を持った。2400年も前にインドには既に声明の原型があったらしい。経文を読むサンスクリット語の発音は抑揚があり独特なリズムで、音楽的な原語であると言う特色が声明という仏教音楽を生んだそうです。インドから中国へ渡り、進展し奈良時代、日本に入って来た。高野山の僧は修行中に声明を修得する。現在では「高野山声明の会」があり山内の儀式だけでなくコンサートやイベントにも参加しているそうです。