午前中は餅つき

【金ごま】入りの餅がおいしかったので今日も入れた。

前回( 2017/09/10 【金ごま】の「かきもち」を食べたい、と )は

【金ごま】を入れすぎたようで、もったいないと言われた。

今回はスプーン3杯に減らした。

搗き上がるのが待ち遠しい。

これくらいが

適量か。

冷凍【よもぎ】はあらかじめ細かく切り、「フードプロセッサー」にかけていた。

レンジで2分間チンし、

もち米が跳ね上がったころに、

入れた。

だんだんと緑になってくる。

今回もいい色に仕上がった。

午後、開演は1時半だが早めに出かけた。

開場に到着すると

太鼓がはじまったところ。

本日は能楽のプレイベント「なるほど、納得!初めての能楽」。

初心者に能楽のおもしろさを解説してくれる。

明日(10月9日)は二十六世観世宗家 観世清和さんの「翁」と和泉流狂言師

野村萬斎さんの「三番叟」の公演がある。

能舞台。

開演中は撮影禁止。

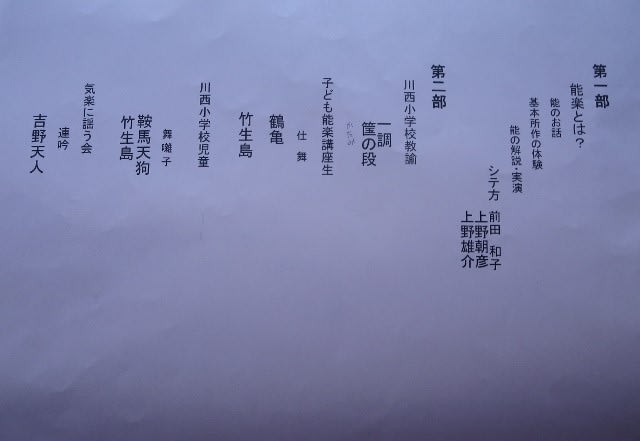

本日のプログラム。

能楽師の前田和子さんが分かりやすく説明してくれた。

「テレビではなく実物の公演を見た人」がほとんどで、「テレビだけで見た人」は

わずかだった。

当地は「能楽・観世流発祥の地」で

( 2008/03/29 天がにわかに曇り、「面とねぎ」が降ってきた )

能楽に対する意識が高いのだろう。

(1)歩き方

音を立てない。すり足で小股に歩く。

能面をかぶると視野が狭くなり、自分の位置を見失わないためでもある。

・ 背筋を伸ばして、爪先を揃えて立つ

・ 扇子は右手、左手は「グー」

・ 視線は遠くに

・ お腹をへこめて、お尻を少し持ち上げる

・ 膝を少し緩めて立つ

・ 歩いて上体がふらふらしないこと

客席から希望者が舞台にあがり、実演があった。

(2)楽器について

舞台での並びは図の通り。

話はそれるが、お雛さんの「五人囃子」と同じ並び。

順番の覚え方がある。右から「謡い(口)」、「笛(下唇)」、「小鼓(肩)」、

「大鼓(ひざ)」、「太鼓(床の上)」。上から順番と覚えればいい。

これも希望者に実演指導があった。他の観客は「エアー鼓」で声を出して練習。

大きな声で「いや~あ」「よ~を」と叫ぶだけで気分が良くなる。

4つの楽器を使うだけ。

楽器の調律はしないという。

(3)「高砂」を謡う

観客は「地謡い」に座ったつもりで「高砂」を謡う。コツは「大きな声を出す」、

「遠くの人に呼びかけるつもり」で謡う。

最初は一小節づつ練習し、次に通しで謡った。

笛、小鼓、大鼓、太鼓の演奏で、腹の底から大きな声を出し、間合いのいい

「いや~あ」「よ~を」の掛け声が入り、気分は爽快。

晴