古稀なのであります。

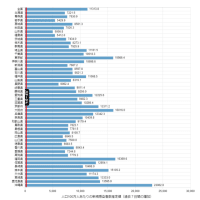

WHOが発表した世界保健統計2023年版*によると、日本人の平均寿命は84.3歳、世界第1位。(男性は81.5歳で、スイスの81.8歳に次いで2位。女性は86.9歳で、2位韓国の86.1歳を0.8歳上回って1位)。そして健康寿命は74.1歳で、こちらも世界第1位です(男性72.6歳、女性75.5歳で、男女共に1位)。

私、人間という属性の下、日本人、男性に属しておりますので・・・あと2.6年 980日しか健康余命は無いのです。勿論、平均の話であって、多少の長短は勿論あります。ですが、桁違いには・・・短くなることはあっても長くなることは誠に残念ながら皆無です。

私が今更、女性に性転換したとしても、健康寿命が延びるという保証もありアません。そして、そこまではじたばたしたくもないですしね。

私、小5、11歳の時に宇宙に関する図鑑を読みました。その頃、図鑑フリークな私でした。約50億年後に太陽が巨大化し、地球軌道を超える赤色巨星となり、その後縮小して白色矮星から黒色矮星となってその一生を終えるとありました。

地球が無くなってしまう!!あかん、俺、死んでしまうやんか!!と体が震えました。馬鹿としか言いようがないですが、自分の「死」を強く意識したのはその時が初めてでした。それ以来、その時ほど強く自分の「死」を意識したことないです。

小学6年の時でした。九頭竜川の河口で夜釣りをしていた時「合わせ切れ」してしまったことがあります。合わせ切れというのは、魚が釣れたと感じた時に竿を後ろに大きく引いて、魚と手許の間の緊張を瞬間的に大きくする行為です。バシッと合わせたら、ブツンと切れてしまいました。

魚が付いていると思われる仕掛けが数十メートル先で、電気ウキが不規則に浮いたり沈んだりしていました。

流石の私もちょっと危ないなと少しだけ躊躇したのですが、凄い大物が釣れているに違いないと思いで一杯になってました・・・気が付いたら飛び込んでいました。

何とか浮き沈みしているウキまで泳ぎ進んで、浮きを掴んで、糸を手繰ったらたった30㎝ほどのセイゴが付いていました。こんなもののために真っ暗な川に飛び込んだのかと、本当に唖然としました。周囲は真っ暗です。

飛び込んだ場所に戻ろうとしても、川ですから、どんどん流されました。飛び込んだ地点付近は街灯があって明るかったのですが、闇に吸い込まれる様に暗い方へと流されていきます。死ぬのかな と少し思いました。でも、太陽に飲み込まれて消失するのではと感じたほどの恐怖ではありませんでした。本当に海の際の河口でしたので、流れに逆らうのは一旦諦めて、流されてから、回り込んで海岸まで戻ろうと考えました。それで立ち泳ぎと背泳でプカプカしていたら、「おい、何してんだ!」と、声を掛けられました。偶然、小さな漁船の魚採りの爺ちゃんに見つけられたのです。呆れ果てられましたが、助かりました。助けられました。

その後も、医大生の時だったから20代後半だったと思います。琵琶湖でウィンドサーフィンをしているときに突風が吹いて、センターボードを抜いて風上に登れない仕様にしていた私は沖に流されるしか無くて、それでも、「琵琶湖だからどうにかなるわな」と、思っていたのですが、岸では大騒ぎになっていて、一緒に来ていた友人が、みるみる遠ざかる私を目の当たりにして、捜索願を出せばいいのか、どうすればいいのか真剣に悩んで消防署に連絡したとの事でした。その時も対岸に着いて歩いて数時間かかって戻って・・・まあ何とか生き延びた私です。

他にも名神高速でスピンして逆走しそうになったりとか、色々とありましたが、これまで何とか無事に70年生き延びてまいりました。しかーし、このあと、これまで過ごしてきた時間と同じ長さを絶対に生き続けられないのですよね。その半分も1/4も無理なのですよねぇ。健康に生き続けられる時間って、本当にあと僅からしい。さあて、今後どうしましょうか??

死ぬまで、今の日常生活を可能な限り変えないというのも一つのやり方だと思っています。とても魅力的ではありますが、しかし、能力は低下していきます。能力の低い専門家というのは最低の存在だと思っています。私、能力の低い弁護士のせいでひどい目にあったのです。医者でいえば、風邪と肺癌の見分けがつかないような輩です。私は絶対にそうなりたくないので、そろそろ潮時かもしれないなとは思っています。

重大な交通事故を起こしてから運転免許を返納しても手遅れという事です!!

悩んでいます。引退したら、何をすればいいのか?小人閑居して・・・って本当に言えてますよねぇ。私、多趣味で、暇つぶしには長けた人間だとは思うのですが・・・それでも、今の充実した仕事がなくなった生活は想像しがたいです。でも、何時かは・・・・・

70歳、古稀、なかなか難しい決断をしなければならない時期の様です。

これまで無事に好きなことをして生きてこられたことに大きな感謝を感じながら、これからも追い風が吹いてほしいなと欲深く希望している私です。

Happy birthday from me!

きれいなお花

一人酒も美味ですよね

ツレが古稀を迎えた時に お祝いはしない方がよい説を知りました

早死にするといわれてる

年寄り扱いされたくない人がいる

古稀は厄年でもある?らしい

古稀は自分で祝うと言われてるそうです

お食事でお祝いでした🥂

次のお祝いムードは喜寿ですね

その時は大海原で迎えられるでしょうか

健やかにお過ごしくださいませ

生きている喜びって、他の個体との共感なのではないかと思う今日この頃です。此処まできて、早死にと言われてもねぇ!!既に十分に生き延びてきた実感あります。

これから、死に向かって不自由度を増していくと思うのですが、数多くの看取りを体験してきた私。自分の看取りに対してどのように対応できるのか、今後もご報告していきたいと思っています。

請うご期待!!

ハッピーバースディドクターcamper!!

平均は平均で有る訳ですし、皆無は、ゼロではない訳です。

まだまだハリキって人生楽しんでください!!

終点が近づいているとはもうのですが、まだ見えてないから気にしないで毎日を楽しもうと思っています。今後ともよろしくです。

専門家に向かって、偉そうなコメントお許しください。さらに余計なことを申し上げれば、camperさんも私も90歳まではいけそう?

おっしゃるように70歳まで生き延びてきたら、平均余命は平均寿命-70歳ではないのは存じております。でも、健康余命のデータが無かったので、自分を戒めるためにも、健康寿命ー自分の年齢を「命のカウントダウン」としております。

よりふさわしい数値がありましたら教えてください。

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html

平均健康余命、私も知りたいですが、公表されている数字はないのでは?

前の静岡県立大学長だった鬼頭宏さんによると、江戸時代には、平均余命が一番長いのは5~6歳ころだったと(現在はもちろん出生時) いかに夭逝する子どもが多かったか……

七五三祝いは、単なるファミリーイベントではなかったということでしょう。

それにしても・・・江戸時代 平均余命が一番長いのは5~8歳の頃だったとは!!!

驚くほど多産多死の時代だったのですねぇ。驚きました。