☆第3話『狙撃者を撃て』(1980.4.22.OA/脚本=峯尾基三/監督=長谷部安春)

今回マッドポリスに課せられたミッションは、ジャパンマフィアと政界の癒着に関する秘密を握り、懸賞金をかけられた重要証人=神保(浜田 晃)を3日後の裁判の日までガードすること。

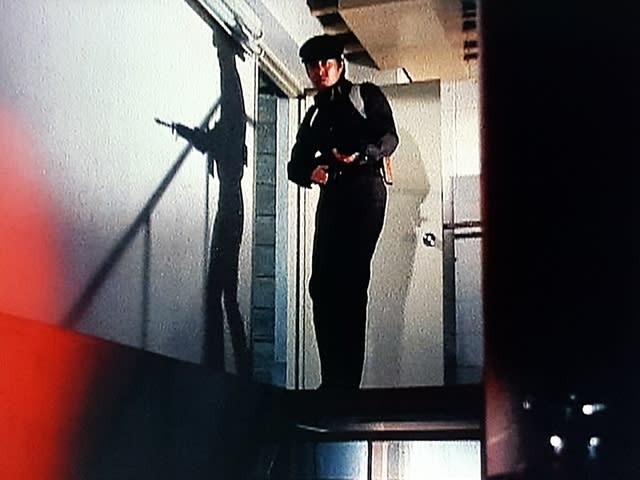

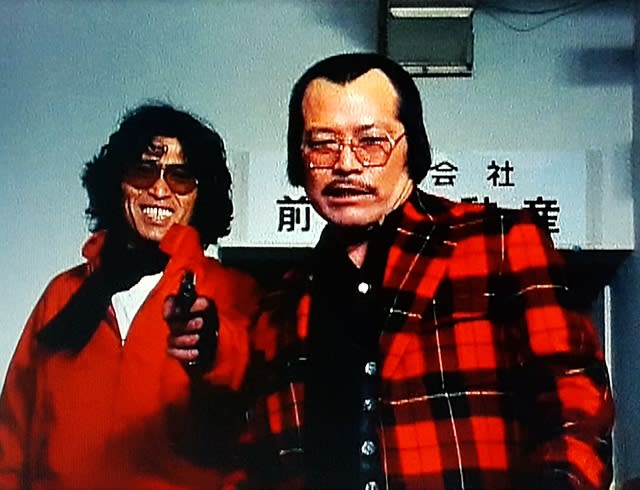

狙った獲物は必ず仕留める凄腕の殺し屋=古賀(ジョニー大倉)と、我らが氷室キャップ(渡瀬恒彦)の息詰まるM16アサルトライフル対決が最大の見せ場となってます。

この第3話を境に、番組の雰囲気がちょっと変わりました。実はこのドラマ、近未来の日本っていう設定だったのに、第1話と第2話の映像にまったく近未来感が無かったもんでw、企画から参加されて第1話の脚本も書かれた永原秀一さんが激怒されたんだそうです。

確かに最初の2話を観ると近未来感が皆無でw、それどころか東京近郊でも泥臭い場所ばかりがロケに使われ、特にジャパンマフィアの幹部が勢揃いするサミット会場が、商工会議所の大広間に筆で「JM」って書いた紙を貼っただけ、のようにしか見えなくて、近未来どころか昭和初期に逆行したようなセンスw

今となってはそれが味になってたりするんだけど、初回の視聴率もイマイチだったもんで早急に打開策が検討され、制作の東映以外(旧日活や東宝)からもスタッフを招き、ハードボイルドを得意とする長谷部安春さんにメガホンが委ねられたという次第。

つまり3話目にして早くもテコ入れが敢行されたというw、まるで『大激闘』という作品の未来(第17話でいきなり『特命刑事』に改題されちゃう等)を暗示するような顛末でした。

でも、その甲斐あって、この第3話は見応えありました。上記みたいなストーリーなら普通、証人のガードを依頼して来た地検特捜部に敵の内通者がいたりするもんだけど、そういった小賢しいどんでん返しも無く、プロ対プロの攻防のみに焦点を当てた作劇は小気味良いし、ジョニー大倉さんの好演もあって格好良かったです。

まぁ近未来感はやっぱ感じられないけどw、1~2話の泥臭さはいくらか払拭されて映像がスタイリッシュになったと思います。

ただ、その替わり新田刑事=片桐竜次さんのスベり芸が今回は観られなかったのが残念ですw 長谷部監督が余計なアドリブを嫌う方で、松田優作さんはそれで『大都会 PART II』の現場で大喧嘩しちゃったらしいけど、片桐さんは大人しく従ったんでしょうw

そんなこんなで、裏側で展開された試行錯誤を想像しながら観るのもドラマ鑑賞の醍醐味。そういう部分の面白さも『ゴリラ/警視庁捜査第8班』とよく似てるんですよね。

1980年4月、日本テレビ系列の火曜夜9時枠でスタートした『大激闘/マッドポリス'80』は「10秒に1発撃ち、1分にひとり死ぬ」のキャッチコピーほどじゃないにせよw、とにかくひたすらドンパチアクションを見せるという素晴らしいコンセプトで制作されました。

人情ドラマはもちろん捜査シーンすら無く、全国のヤクザが結集した「ジャパンマフィア」と、それを壊滅させる為に結成された「マッドポリス」の血で血を洗う戦いのみが描かれる本作を、刑事ドラマと呼んで良いものかどうか今でも迷いますw

実際、私が初めてこの作品を観た時の反応は、あまりのドラマ性の無さに唖然としつつ、延々と鳴り響く銃声が子守唄みたいに聴こえて居眠りしちゃうというw、決して芳しいもんじゃありませんでした。

だけどブログを書く為にあらゆる刑事ドラマをチェックするうち、本作がいかに個性的で挑戦的でクリエイティブであったか、私はいま思い知らされてます。

刑事ドラマと言えば刑事がただ突っ立って殺人事件の謎を解くだけのもんだと、思い込まされてる今の若い人たちにこそ観て欲しいですね。

それならもっとゴージャスな『西部警察』シリーズを勧めた方がいいんじゃないの?ってご意見はごもっともだけどw、いやいや『大激闘』の尖り方やデタラメさ、その果てしないB級テイストの方が今の人達には響くんじゃないでしょうか?

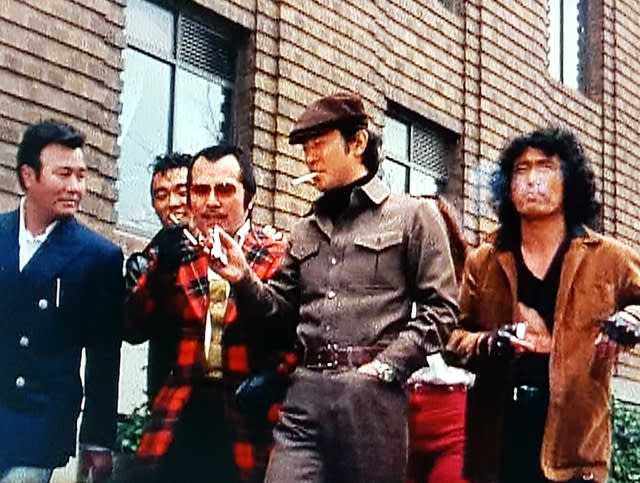

なにせマッドポリスの面子が渡瀬恒彦、梅宮辰夫、志賀勝、片桐竜次、中西良太、堀川まゆみ。紅一点の堀川さんは別として、野郎どもの顔面力が規格外ですw 放送コードぎりぎりですw

渡瀬さんは数多くの刑事ドラマで主役を張っておられたけど、アクション系の連ドラはこれが唯一だったはず。そういう意味でも貴重な作品です。

☆第2話『No.1抹殺計画』(1980.4.15.OA/脚本=柏原寛司/監督=関本郁夫)

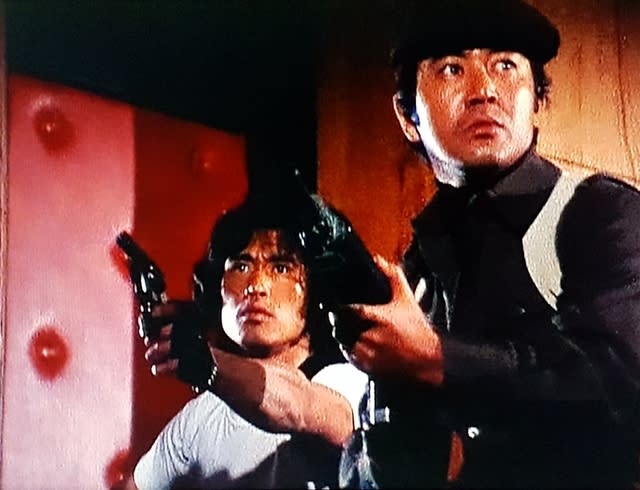

マッドポリスに課せられた今回のミッションは、ジャパンマフィアの間で「No.1」と呼ばれるヘロイン密輸部門の黒幕、その正体を暴いて抹殺すること。

まず手始めに配下の暴力団事務所の倉庫からヘロインを全て奪取し、新たな調達のために「No.1」が動かざるを得ない状況を作り上げます。もちろん邪魔するヤクザは1人残らず射殺しますw

この展開は後に石原プロが社運を賭けて制作するポリス・アドベンチャー『ゴリラ/警視庁捜査第8班』の第2話とほとんど同じ。基本設定もよく似てるし、プロデューサーにして第8班の倉本班長=渡哲也さんは渡瀬恒彦さんのお兄さんだし、少なからず意識した側面があったのかも? 放映当時に世間の評価が得られなかった顛末もよく似てます。

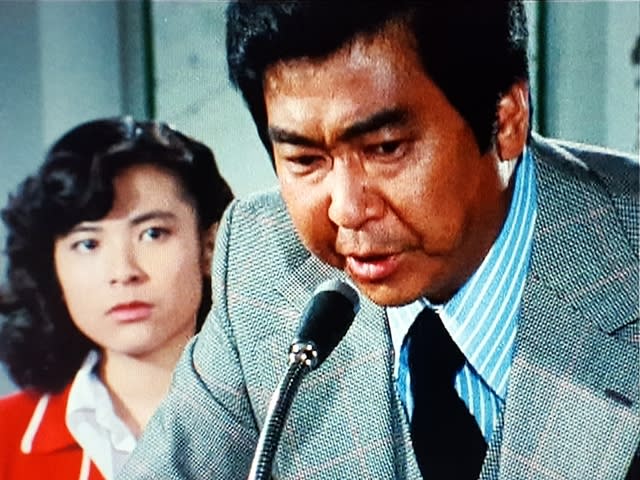

で、麻薬Gメンが「オレたちの仕事を邪魔するな」と介入して来て、氷室キャップ(渡瀬恒彦)が捜査一課にいた頃に先輩だった坂本主任(河原崎次郎)が、なんの理由もなく氷室をフルボッコに。視聴者から「この番組には暴力と破壊しか無い」と袋叩きにされたのも無理ありませんw

「やられてみて初めて分かったけど、警察ってのは暴力的だな」

↑ っていう氷室キャップの台詞が笑えますw とにかく全編を通してキャップが格好良くて、イカす台詞を連発してくれます。

例えば、敵を監視するために泊まるホテルのルームキーを、紅一点の悠子(堀川まゆみ)に渡すとき。

「ひとりで寝られるか?」

「もう、バカ!(照) 」

ここは渡瀬さんのアドリブっぽいです。私が言ったらただのセクハラですw

例えば、ヘロイン取引の情報が簡単に得られて「これは罠ですよ!」と警戒する部下たちに対して。

「罠なら嵌まってやろうじゃねえか。どうせ一度はケリつけなきゃいけねえんだ」

そして最後に正体を表したNo.1=坂本主任に、ありったけの弾丸をぶち込む直前に一言。

「おやすみ、ナンバーワン」

それもこれも業界で「狂犬俳優」と呼ばれた渡瀬恒彦さんが言うからこそクールにキマる。実直さが滲み出ちゃう渡哲也さんだと似合わないですよね。

で、そんな渡瀬さんとは対照的に、同じ枠で放映された『探偵物語』や『大都会 PART II 』の松田優作さんを意識したに違いない、新田刑事役の片桐竜次さんが毎回アドリブを飛ばしまくって豪快にスベってくれるw

例えば、敵のアジトを偵察して来たマッドポリス一番のコワモテ刑事=芹沢先輩(志賀 勝)との掛け合い。

「なんや知らんけどガラ悪い連中がいっぱいおるぞ?」

「いやあ、センパイよりガラ悪いのがいましたか」

「そりゃどういう意味や」

「いえいえ」

「あの連中をどうするかやな」

「そりゃもうセンパイのそのコワモテの彫りの浅い顔でひとつよろしく」

「おおきに」

いかにも優作さんがやりそうなアドリブだけど、これも優作さんが言えばこそ笑えるんですよね。片桐さんの場合は一種の「スベり芸」として毎回楽しみにしてますがw

マッドポリスの間じゃこうしてコワモテ過ぎる志賀さんの顔をイジったギャグがお約束で、敵組織に潜入してフルボッコにされた若手刑事の原田(中西良太)が、芹沢先輩に救出された時にもこの掛け合い。

「なかなか男前になったやないか」

「センパイとおんなじような顔になっちゃったスよ」

「そりゃお前どーいう意味や」

「顔が腫れちゃったから」

「ああ、そうか」

って、納得しちゃう芹沢センパイがキュートですw

今こうしてあらためて観ると、マッドポリスはやっぱり面白い。いや、今観るからこそ面白いのかも知れません。こんなテレビ番組はもう、二度と創れないでしょうから。

2005年に公開された、ジョン・アーヴィン監督によるイタリア・イギリス・チェコの合作映画。

先日レビューしたフランス映画『エコール』と同じ原作小説の映画化で、公開時期が1年しか違いませんから、これはリメイクというより競作と言った方が良さそうです。

驚きました。同じ小説を原作にしながらここまで違う映画になっちゃうの?!って、そのあまりに対照的な仕上がりっぷりこそがメチャクチャ面白かったです。

ものすごく大雑把に言えば、『エコール』はアート。『ミネハハ』はエンタメ。もはや比べようがないほど別物になっちゃってます。クロエちゃんの『モールス』が『ぼくのエリ』をほとんど完コピしてたのとまた実に対照的。

ストーリーは基本的に同じなんだけど、全てが比喩で表現されてた『エコール』に対して、この『ミネハハ』は全てを具体的に見せてくれます。「ミネハハ」って単語がインディアン語で「笑う水」を意味するって事もわざわざセリフで説明してくれます。

両者の質の違いが最も顕著に表れてるのがラストシーン。『エコール』が沸き上がる噴水を見せて射精を連想させたのに対して、この『ミネハハ』はヒロイン(メアリー・ナイ)が男に犯されてる姿をそのまま見せてしまう!

他にも、例えば学園から脱走を謀った女生徒がどんな末路を辿ったか、『エコール』は仄めかすだけだけど『ミネハハ』はそれもハッキリと見せちゃう。やってることは同じなのに前者はファンタジー、後者はスリラーを通り越してホラーになってます。

作品として優れてるのはどう考えたって『エコール』なんだけど、さて、どっちが面白かったかと問われれば、私は『ミネハハ』の方だと答えてしまいそうですw

だって、今回は途中で居眠りしなかったですから。まあ『エコール』で何度も居眠りしたのは事前に鼻炎の薬を飲んじゃったせいだから、そこで判断すべきじゃないんでしょうけど、もし同じ条件で観比べたとしても、結論はたぶん同じだろうと思います。作品の優劣が面白さと比例するとは限らない……っていうか、単に好みの問題?

ただし、心に引っ掛かって記憶に残るのは、間違いなく『エコール』の方。『ミネハハ』のことは明日には忘れそうですw そこがアートとエンタメの違い。

原作に近いのはどっちなんでしょう? ヒロインの年齢設定が大幅に違う(日本なら『エコール』は小学生ぐらいで『ミネハハ』は高校生ぐらい)のも気になります。

もしかしたら『エコール』はヒロインを幼く設定しちゃったから比喩で表現せざるを得なかっただけで、原作は『ミネハハ』に近いのかも知れません。読んで確かめるほどの興味は無いけれどw

ちなみに『ミネハハ』には懐かしのジャクリーン・ビセットさんが校長役で出演されてます。

'80年初旬のナーコ(友 直子)は、正月第1弾『ゴリラ』(#388) で晴れ着姿を披露したり吉野巡査(横谷雄二)になつかれたりと大活躍でしたが、それ以降は学業で忙しかったのか出番少なめで、一言も台詞を発しない回が続いてました。

だけど画像をご覧の通り、当初の固さが随分とほぐれて表情が豊かになって来ましたよね。

特に画像8枚目。ボス(石原裕次郎)がロッカーの鍵が開かないってんで四苦八苦し、ゴリさん(竜 雷太)がオレに任せて下さいってんで怪力でぶっ壊しかけたところで「あっ(渡す鍵を)間違えました」って、ナーコが言った時の「てへっ」の表情は絶品!w

そんなナーコの天真爛漫な笑顔は、これから幕を開ける『太陽にほえろ!』怒濤の復活劇を予感させてくれます。

それは決して偶然じゃなく、このままじゃ終わらせないぞ!っていう現場の意気込みが反映されてたのかも知れません。

ホントこの明るさは友直子さんの武器ですよね。陰気なエピソードばかりじゃその武器も活かしようがありません。本領発揮まで、もう少しの辛抱です。

ロッキー(木之元 亮)&スニーカー(山下真司)による若手コンビの体制は、第399話『廃墟の決闘』で早くも終止符が打たれます。

本来なら夏の殿下(小野寺 昭)殉職まで続いた筈が、その後任となるスコッチ(沖 雅也)の復帰が春に前倒しされ、図らずも『太陽にほえろ!』初の8人体制が実現することになりました。

前倒しの理由は、これまで何度となく書いて来た通り。視聴率の急降下を受けてのテコ入れです。

急降下の理由についてもさんざん私なりの分析を書いて来ましたが、えらく内容が暗くて地味になったこともさることながら、描かれる事件の構造がやたら複雑になったのも大きな要因じゃないかと、順を追ってレビューしてみてあらためて気づきました。

'79年夏のスニーカー登場から同年末あたりまで、事件の真相に必ず「裏の裏」、さらに「そのまた裏」まで用意されてるような複雑さで、まさに昨今の『相棒』シリーズみたいな「刑事がただひたすら謎解きするだけ」の作劇を先取りしてました。

ボス(石原裕次郎)や山さん(露口 茂)が主役の回なら構わないけど、若手が主役の時までそんな話ばっかりになったら、そりゃ辟易するに決まってます。まず彼らには似合わないし、動いてナンボの若手が突っ立ってるだけじゃ魅力を発揮しようがない。

事件が複雑になれば当然、捜査過程も複雑になるし長くもなっちゃう。『太陽~』で最も退屈な時間である「音楽オンリーの聞き込みシーン」が1エピソード中に3回も4回もあったりする。録画視聴が当たり前の現在なら確実に早送りされる事でしょう。

'80年に入ってから、その辺りの問題がかなり改善されたように感じます。前回レビューした#398『名残り雪』みたいに地味な回でも、話がシンプルになったことで格段に観やすくなってます。キャストの表情も一時期より明るくなったような気がするし。

特にスニーカーが元気になって来たのが大きな収穫で、続く#399、#400、#401と大暴れしてくれます。最初からそうしときゃ良かったのに!w

でも、それは国民的人気にあぐらをかいて来た結果じゃなくて、むしろ逆なのかも知れません。このままじゃ確実に飽きられる、どげんかせにゃいかんと考えた末に「より大人向けの内容にシフトさせる」道を選択したのかも?

もし時代が違えば成功したかも知れないけど、なにせ日本が最も軽薄だった'80年代の入口という時期ですから、その選択は誤りだったと言わざるを得ないでしょう。

……と、レビューしながらあれこれ考えて来ましたけど、急降下の理由はもっとすこぶる単純で、やっぱロッキーとスニーカーじゃ女性視聴者の眼を釘づけに出来なかった、ただそれだけの事かも知れませんw ストーリーがどうであれ、ボン(宮内 淳)やドック(神田正輝)、ラガー(渡辺 徹)みたいな人が出てりゃ観るんですよ、きっとw

顔を毛むくじゃらにしながら「観ろぉ! 観るんだあーっ!! 観ろぉ! 観るんだあーっ!! 観ろぉ! 観るんだあーっ!!」って、一本調子に叫んだところで女性は振り向いてくれない。

女性客を呼べなきゃエンタメは商売にならない。ちょうどこの時期から、そんな傾向が常態化しつつあった。ただそれだけの話かも知れません。