秋真っ盛りの武奈ヶ岳に登ってきました。

なぜ武奈ヶ岳かというと、理由があるのです。今、「200名山ひと筆書き」をしている田中陽希さんが10月31日に武奈ヶ岳に登る予定になっていたからです。だから、ちょっとミーハー登山なんですが…。

とりあえず、頂上で出会えた田中陽希さんの写真です。

(頂上はえらい人盛り)

(頂上はえらい人盛り)

(写真を写すのも大変です)

(写真を写すのも大変です)

(テレビで観てるのと同じ顔です)

(テレビで観てるのと同じ顔です)

(スターですね)

(スターですね)

(180余山登頂の貫禄)

(180余山登頂の貫禄)

(ドローンを準備中のスタッフ)

(ドローンを準備中のスタッフ)

さすがに人気者の田中陽希さんです。山頂にはたくさんの人がいました。田中さんも終始笑顔で対応していました。私は遠くから写真を撮るだけにしました。

秋の武奈ヶ岳は、なかなかすばらしかったです。けっこうきつい上りもありました。詳しい山登りの記録は、また明日にします。

なぜ武奈ヶ岳かというと、理由があるのです。今、「200名山ひと筆書き」をしている田中陽希さんが10月31日に武奈ヶ岳に登る予定になっていたからです。だから、ちょっとミーハー登山なんですが…。

とりあえず、頂上で出会えた田中陽希さんの写真です。

(頂上はえらい人盛り)

(頂上はえらい人盛り) (写真を写すのも大変です)

(写真を写すのも大変です) (テレビで観てるのと同じ顔です)

(テレビで観てるのと同じ顔です) (スターですね)

(スターですね) (180余山登頂の貫禄)

(180余山登頂の貫禄) (ドローンを準備中のスタッフ)

(ドローンを準備中のスタッフ)さすがに人気者の田中陽希さんです。山頂にはたくさんの人がいました。田中さんも終始笑顔で対応していました。私は遠くから写真を撮るだけにしました。

秋の武奈ヶ岳は、なかなかすばらしかったです。けっこうきつい上りもありました。詳しい山登りの記録は、また明日にします。

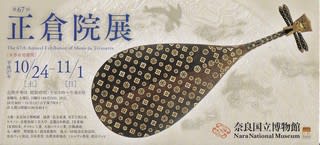

(入場券の紫檀木画槽琵琶)

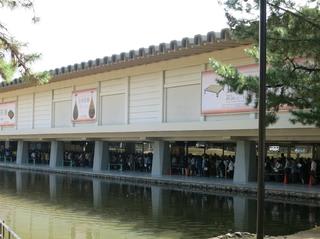

(入場券の紫檀木画槽琵琶) (会場から出る頃には長蛇の列が)

(会場から出る頃には長蛇の列が)

(均整のとれた美しいお堂です)

(均整のとれた美しいお堂です)  (売り切れご免のようです)

(売り切れご免のようです) (美味しいお蕎麦でした)

(美味しいお蕎麦でした)

(純米吟醸封印はANAの国際線ファーストクラスで出されるとか)

(純米吟醸封印はANAの国際線ファーストクラスで出されるとか)

(金沢駅の新しいシンボル)

(金沢駅の新しいシンボル) (兼六園で紅葉を発見)

(兼六園で紅葉を発見) (噴水を止めてみました)

(噴水を止めてみました) (山代温泉には寒桜が)

(山代温泉には寒桜が) (北陸へはお約束のサンダーバード)

(北陸へはお約束のサンダーバード) (高野山のシンボル根本大堂)

(高野山のシンボル根本大堂)