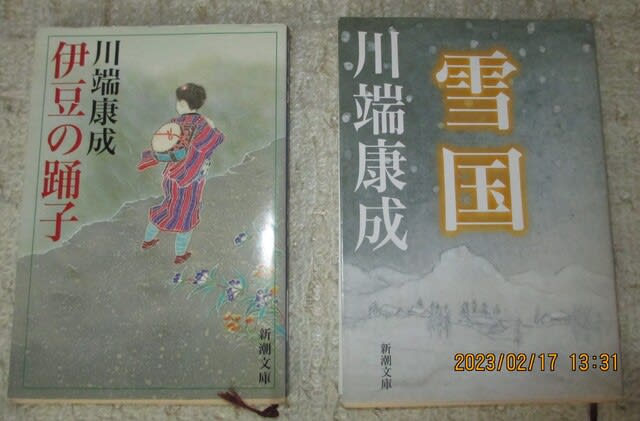

最近、図書館で川端康成の随筆集を読んだ。中には「三島由紀夫の葬儀」や「伊豆の踊子について」などが書いてある。何十年経っても「伊豆の踊子、雪国の作者ですね」と言われるのが、気になっていたようだ。

期せずして2月12日、NHK総合テレビでドラマ 「雪国」があった。主人公の島村が高橋一生、芸者の駒子を奈緒が演じた。奈緒の演技の上手さに感心した。

途中、駒子が地唄「黒髪」を三絃で弾いて唄う場面があった。「黒髪」は尺八で習う最初の地唄である。

我が家に「雪国」があったので改めて読んでみた。精力的に読めたので2日間で読了した。

冒頭の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」はあまりにも有名で、テストに良く出題される。

川端康成の心理描写が実に上手い。古い小説だから言葉の「注解」が多い。

歌謡曲の吉幾三の「雪国」とは関係無いようだ。

一方、「伊豆の踊子」もあったので読んだが、短編だったので1日で読めた。

伊豆の踊子は何回も映画になった。

以前、DVDを借りて見たのは踊子が吉永小百合、学生は高橋英樹だった。その他にも踊子は内藤洋子や山口百恵や何人もある。吉永の初々しさ、はじかみさ等が良かった。

この作品はもう今の時代にはそぐわないだろうか。旅芸人が移動するなら、今は自動車である。

もし今撮影されるとして、起用されるとすれば誰が踊子であろうか?もちろん当代きっての人気女優だ。私の予想では芦田愛菜ちゃんだろう。学生は鈴木福君だろうか。いやもう誰でもよい。今の時代のイケメンは皆似たり寄ったりだ。

川端の随筆には気になる文章があった。「伊豆の踊子」のほとんど最後の方の文章で、読者からかなりの質問を受けたらしい。

それは以下の文章である。

「はしけはひどく揺れた。踊子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。私が縄梯子に捉まろうとして振り返った時、さよならを言おうとしたが、それも止して、もう一ぺんただうなずいて見せた。」

ここでクイズである。

この中の「さよならを言おうとしたが」は誰であろうか?私か?踊子か?

この質問は学校の先生から受けたそうである。生徒に教えるためにだろう。

それを川端は自分で検証している。指摘を受けて「確かに主格(主語)が抜けているが、ここは踊子である」と書いてある。前段の状況から推測出来るであろうと。

私の単行本は121刷となっている、これ程印刷されても川端は頑として訂正には応じなかった。

この物語は実話であって、その後踊子たちは伊豆の大島に戻って行った。川端は踊子の兄と何回か文通をしたそうで、大島に来るように誘われたが行けなかった。踊子とも連絡が取れず、どうしているかも分からないと言っている。

「伊豆の踊子」の本の中には短編がいくつかあり、その中に「禽獣」があった。

最初のページを読んでびっくりした。気になる文章は以下の通り。

道端を振り向くと、そこは「史蹟太宰春台墓」との石標が表にある、禅寺の前であった。

この太宰春台は長野県飯田市で生まれた儒学者で、長野県歌「信濃の国」の歌詞にも歌われている。生家は中央通り3丁目で、そこには石碑と記念の松が植えられている。以前は「太宰楼」なる料亭があり、結婚式場としても利用されていた。

私は大学生の時、箏の駒瀬竹子先生に頼まれて、おさらい会で「飛躍」を演奏したことがある。その後は解体されて跡地に「西友」が出店した。

「禽獣」は小鳥の「菊戴」(きくいただき)を飼う話である。読み進めると我が家で飼っていた「カナリア」を思い出した。

長女が小学1~2年の頃、百貨店で「ローラーカナリア」を2羽つがいで買って飼った。大事に育てたところヒナが2羽も生まれて、1羽は長女の友達に上げた。

「ローラーカナリア」は鳴き声が凄い。綺麗と言うよりうるさいくらいに鳴いた。

「ルルルル」音程を上げて「ルルルル」そして「ジョビジョビジョビ」と家じゅう響き渡った。

期せずしてビデオを最近見たら、もう37年前ほどの映像だった。当時余りにも可愛いので部屋の中で飛ばしたり、籠のまま外の物干しにつるしたりした。

水を替えたり、フンの始末も大変である。ある時、外の物干し台から猫が飛びついてケガをしてしまった。近くの動物病院で見てもらったが、その影響か死んでしまった。1匹は自宅で死に、もう一匹はうかつにも逃げられて、飛んで行ってしまった。

無事を祈ったが自然界では生き延びるのは難しいだろう。