2月3日は節分で、各地では豆まきをしており、毎年北島三郎ファミリーは高尾山薬王院で豆まきを行っている。

私は3年前の高尾山薬王院の節分の豆まきに行ったので、今回は混むだろうから翌日の4日高尾山に登った。

天気よく、都心では20°C近くまで気温が上昇した日である。

京王線めじろ台駅から高尾山口駅までの往復切符と、リフト往復付きで980円だった。

リフトの清滝駅前には北島三郎の銅像が鎮座する。

再三ブログに書いているが、私が23歳の時に浅草国際劇場で「艶歌のすべて 北島三郎ショウ」の尺八伴奏を10日間務めた。あれから47年経っているが、今日まで「さぶちゃん」が第一線で活躍されているのが嬉しい。

豆まきの喧騒を逃れた翌日の10時前にリフトに乗ったが、ガラガラだった。

北島三郎は杉苗の大口奉納者である。

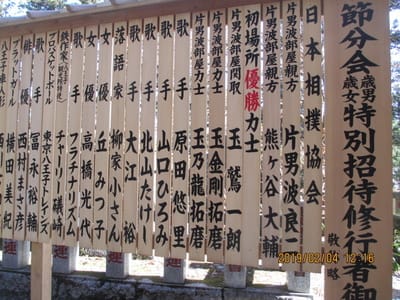

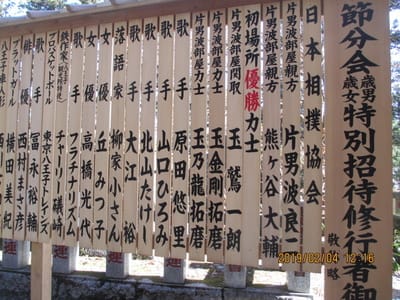

前日の豆まきには、大相撲初場所で優勝した「玉鷲」や、北島ファミリーの原田悠里、北山たけし、大江裕が参列したようだ。

北島三郎本人は息子さんの喪中につき欠席だった。

薬王院の境内に入ると、手水舎のすぐ左に北島三郎が歌った「高尾山」の石碑があり、右下の手形に手を当てると、歌が聞こえてくる。私は薬王院に来る度に手をかざして聴く。

少し藻が発生して、汚れが出て来たのが残念だ。

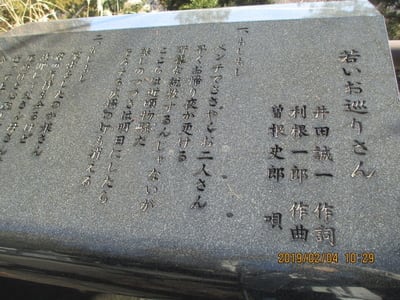

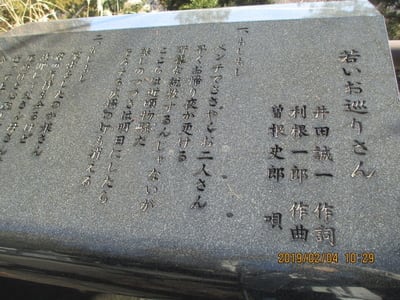

こちらは「若いお巡りさん」の石碑で、作詞者の井田誠一は八王子出身である。

この曲は私が小学生の頃(1956年曽根史朗歌)流行っていた曲だが、今の若い衆は知らないだろう。

調子の良い曲だから、一番だけならそらんじて歌える。

境内では携帯用ストラップを買う予定があった。

実は最近、携帯電話を買い替えたのだが、以前薬王院で買ったストラップが古く、ヒモが切れそうになっていた。

それは「無病息災」を願う、無病にかけて「六びょう」(6個のひょうたん)である。気に入っているから同じ物を求めた。(昔、親父も自宅に本物の大きなひょうたんを飾っていた)

ゆっくりと新鮮な空気を吸いながら、頂上を目指した。

高尾山頂の標(599.3m)は3年程前に見た時はきれいだったが、今では銅板の汚れや、下側のペンキがはがれてみっともない。

富士山は最近では良く見えた方だ。最初は11時頃見たが雲がかかり、昼食を済ませた後、もう一度見てもほとんど変わらなかった。

周りは青空で良かったのに、富士山だけが雲がかかっていたのは残念である。

ここで北島三郎に縁があるので、北島三郎をちょっと書いてみたい。

図書館で調べると、彼には自叙伝的な本が2冊あった。それを参考にしてみた。

1936(昭和11)年10月生まれの82歳。(本名は大野穣=みのる)

昭和29年、函館西高校を出て、歌手を目指して上京。

東京声専音楽学校に入学。昭和30年から渋谷で流し。3曲で100円だったそうだ。

住まいは新宿大久保の下宿で3畳間。のちにそこのアパートの大家さんの娘さんと結婚することになる。

「渋谷に流しの上手いのがいる」と評判になり、昭和35年秋、コロンビアレコードの林部長と会い、作曲家の船村徹に預けられた。

昭和37年6月「北島三郎」と名のり、「ブンガチャ節」でデビュー。9月に「なみだ船」がヒットして、レコード大賞新人賞を獲得した。

昭和38年9月にクラウンレコードに移籍して、昭和39年「函館の女(ひと)」が大ヒット。

ここで「函館の女」の逸話を記そう。

「函館の女」はもともと作詩者星野哲郎が「東京の女」を作詞しており、それに作曲者島津伸男が曲を付けた。

しかし、曲の流れからどうしても詞が一行分足りない。

しかも北海道から東京へではなくて、逆に東京から函館へにしたらどうか、という話になり「函館の女」へと詞を変えることにした。

そこで作詩者星野哲郎を呼び、「何とかして欲しい」と頼み混んだ。

星野哲郎はちょうど、小水に行きたくなりトイレに駆け込んだ。

そこで出来た詞が「とても我慢が出来なかったよ」であり、嘘のような本当の話である。

もう一つ、作曲のペンネームは原譲二。「腹が丈夫だった」から名づけたそうだ。

昭和41年に中野に自宅を建て、昭和47年には八王子に豪邸を2億円かけて建てている。

三郎にかけて36部屋あり、すごいね。

昭和46年7月「北島三郎公演」を新宿コマ劇場で行い、以後3月と6月に新宿コマと梅田コマで公演を行うようになった。

私が尺八伴奏を務めたのは、昭和47年1月に浅草国際劇場で「艶歌のすべて 北島三郎ショウ」の10日間だった。

初日は泊まり込みで朝5時起床で芝居のリハーサル。いきなり10時開演とハードだった。

平日は2ステージ、土日曜は3ステージで忙しく、それでも絶頂期の北島三郎の会場はいつも満席の熱気だった。

この浅草国際劇場は中学3年生の修学旅行で、SKDの「東京踊り」ラインダンスを見学したところだ。

我々は3階席のはるか遠い所から、胸をときめかして華やかな舞台を見つめた。きれいな女性が見事な足をそろえて上げるのを見て、恥ずかしさを覚えた。

終演後、担任の先生は1階席で見たそうで、大変うらやましかった。

あれから8年後、私が浅草国際劇場の舞台に立つとは、夢にも思わなかった。

感慨ひとしおである。私は23歳で、北島三郎も35歳と若かった。

しかし、演奏は若さと怖いもの知らずで、上がるような感じではなく、聞いてくれという感じで、堂々と演奏出来た。

北島三郎も浅草国際劇場での公演時の初舞台は、感激したそうだ。

前座は瀬川瑛子の「長崎の夜はむらさき」。その後、私も名前を忘れそうになったが「命くれない」で大ヒット。びっくりしたものだ。

専属司会者は及川洋で実に上手く、名人気質であったと北島三郎も褒めている。

芝居は「沓掛時次郎」でイントロの司会は「信濃路を流れてみせるは白い雲~」低音で抑揚があり、ぐっと感じるものがあった。

前日に北島三郎、オーケストラ、尺八の音合わせがあり、そこで初めて北島三郎専用の五線譜を渡された。初見で演奏するのである。

「さぶちゃん」は気さくで、最初の「仁義」は舞台の袖から出て来て欲しいと言われたが、畏れ多く丁重にお断りした。

芝居の「沓掛時次郎」の劇中歌の「信州鴉」で演奏するには2尺1寸管が必要であり、私は持っていないので、青木鈴慕先生に出演の許可を取ると同時に2尺1寸管をお借りした。今では考えられないが、気さくに貸していただいた。

この時は慌てて浅草から青木先生のご自宅の新大久保まで行って、尺八をお借りしてすぐに浅草国際劇場に戻った。

尺八の楽屋は特に無く、「大江戸助六太鼓」のメンバー3人と同じ出入口の守衛部屋だった。

尺八の音出しをするもんだから守衛さんは、さぞうるさかった事だろう。

各自夕食後、時間を持て余した太鼓のメンバーが私に麻雀をやろうと言い出し、雀荘に向かった。

大学の寮で少しはやった事があるが、案の定コテンパンにやられた。

この時のゲストは「由利徹」と「佐山俊二」で、劇中の寸劇が面白かった。寝ている由利徹のガマ口を佐山俊二が抜き取ろうとしたが、ゴムひもが付いていて取れない。そこで、佐山俊二がパチンコみたいに手を放すと、股間に当たるという仕掛けで、何回見ても笑った。

何年かしてテレビで同じ物を見たし、私が札幌に旅行に行った時、バスで偶然一緒になり、ある劇場に二人の看板が掲示されていた。

残念ながら私が伴奏した時の思い出は自叙伝に書かれていなかったが、その時の指揮者は演奏しづらかった。何しろ指揮棒が上から来るのでは無く、下から来るので合せるのに面食らった。

開演時に先ず演奏した曲は「仁義」だった。この時はエプロンステージなる舞台の前にせり出したオーケストラボックス内で演奏した。

未だ暗転の中、開演のベルが鳴り終わるのを見計らって、イントロからしばらくは尺八のソロで途中からオーケストラが入ってくる。古典本曲風に演奏出来て、気持ちが良かった。

オーケストラボックスの中から舞台はすぐ左上に見えた。やがて「さぶちゃん」が登場。

それは仕立ての良い白地の紋付に、緑色の袴でバッチリと決まっていた。

「お控えなすって!手前 生国と発するところ関東です」とイントロで仁義を切り、「天に一つの陽(ひ)があるように~」と歌い出す。私は今でも時々カラオケ店に行って、「仁義」を演奏している。

続いて第二部は芝居の「沓掛時次郎」で劇中歌「信州鴉」もボックスで演奏。

第三部は舞台に上がって「盃」「誠」を演奏。着物は紋付袴である。正面のスポットライトがやけにまぶしかった事が思い出される。

この時以後「仁義」は私の十八番になる。

何と言っても青木先生が気に入ってくれて、鈴慕会の新年会や、日本三曲協会の新年会、さらに現青木鈴慕がヒルトンホテルでの結婚式で、私に「仁義を演奏してくれ」と名誉なことにご指名を受けた。

出席された尺八界、筝曲界の錚々たる大御所達の前での演奏には緊張した。

その後私は会社勤めになり、グループ慰安会で「北島三郎ショー」を見に行ったことがある。

もうその時のバックバンドは「鈴木操とジャズキングス・オーケストラ」となっており、バンマスの鈴木操は尺八まで演奏して、たまげた。

彼は東京芸大出でサックス、フルート、尺八と何でもござれだった。

浅草国際劇場を調べてみたら松竹が経営して会場は3860席。SKDとは松竹歌劇団だった。

1982(昭和57)年に閉鎖して、その3年後の1985(昭和60)年に浅草ビューホテルとなった。

目の前の広い通りはその名残で、浅草「国際通り」と名付けられている。

私は夏に行われる浅草サンバカーニバル見学の折り、45年振りに現地に行って高層ビルとなったホテルを見たが、これ又、感慨ひとしおであった。

私は3年前の高尾山薬王院の節分の豆まきに行ったので、今回は混むだろうから翌日の4日高尾山に登った。

天気よく、都心では20°C近くまで気温が上昇した日である。

京王線めじろ台駅から高尾山口駅までの往復切符と、リフト往復付きで980円だった。

リフトの清滝駅前には北島三郎の銅像が鎮座する。

再三ブログに書いているが、私が23歳の時に浅草国際劇場で「艶歌のすべて 北島三郎ショウ」の尺八伴奏を10日間務めた。あれから47年経っているが、今日まで「さぶちゃん」が第一線で活躍されているのが嬉しい。

豆まきの喧騒を逃れた翌日の10時前にリフトに乗ったが、ガラガラだった。

北島三郎は杉苗の大口奉納者である。

前日の豆まきには、大相撲初場所で優勝した「玉鷲」や、北島ファミリーの原田悠里、北山たけし、大江裕が参列したようだ。

北島三郎本人は息子さんの喪中につき欠席だった。

薬王院の境内に入ると、手水舎のすぐ左に北島三郎が歌った「高尾山」の石碑があり、右下の手形に手を当てると、歌が聞こえてくる。私は薬王院に来る度に手をかざして聴く。

少し藻が発生して、汚れが出て来たのが残念だ。

こちらは「若いお巡りさん」の石碑で、作詞者の井田誠一は八王子出身である。

この曲は私が小学生の頃(1956年曽根史朗歌)流行っていた曲だが、今の若い衆は知らないだろう。

調子の良い曲だから、一番だけならそらんじて歌える。

境内では携帯用ストラップを買う予定があった。

実は最近、携帯電話を買い替えたのだが、以前薬王院で買ったストラップが古く、ヒモが切れそうになっていた。

それは「無病息災」を願う、無病にかけて「六びょう」(6個のひょうたん)である。気に入っているから同じ物を求めた。(昔、親父も自宅に本物の大きなひょうたんを飾っていた)

ゆっくりと新鮮な空気を吸いながら、頂上を目指した。

高尾山頂の標(599.3m)は3年程前に見た時はきれいだったが、今では銅板の汚れや、下側のペンキがはがれてみっともない。

富士山は最近では良く見えた方だ。最初は11時頃見たが雲がかかり、昼食を済ませた後、もう一度見てもほとんど変わらなかった。

周りは青空で良かったのに、富士山だけが雲がかかっていたのは残念である。

ここで北島三郎に縁があるので、北島三郎をちょっと書いてみたい。

図書館で調べると、彼には自叙伝的な本が2冊あった。それを参考にしてみた。

1936(昭和11)年10月生まれの82歳。(本名は大野穣=みのる)

昭和29年、函館西高校を出て、歌手を目指して上京。

東京声専音楽学校に入学。昭和30年から渋谷で流し。3曲で100円だったそうだ。

住まいは新宿大久保の下宿で3畳間。のちにそこのアパートの大家さんの娘さんと結婚することになる。

「渋谷に流しの上手いのがいる」と評判になり、昭和35年秋、コロンビアレコードの林部長と会い、作曲家の船村徹に預けられた。

昭和37年6月「北島三郎」と名のり、「ブンガチャ節」でデビュー。9月に「なみだ船」がヒットして、レコード大賞新人賞を獲得した。

昭和38年9月にクラウンレコードに移籍して、昭和39年「函館の女(ひと)」が大ヒット。

ここで「函館の女」の逸話を記そう。

「函館の女」はもともと作詩者星野哲郎が「東京の女」を作詞しており、それに作曲者島津伸男が曲を付けた。

しかし、曲の流れからどうしても詞が一行分足りない。

しかも北海道から東京へではなくて、逆に東京から函館へにしたらどうか、という話になり「函館の女」へと詞を変えることにした。

そこで作詩者星野哲郎を呼び、「何とかして欲しい」と頼み混んだ。

星野哲郎はちょうど、小水に行きたくなりトイレに駆け込んだ。

そこで出来た詞が「とても我慢が出来なかったよ」であり、嘘のような本当の話である。

もう一つ、作曲のペンネームは原譲二。「腹が丈夫だった」から名づけたそうだ。

昭和41年に中野に自宅を建て、昭和47年には八王子に豪邸を2億円かけて建てている。

三郎にかけて36部屋あり、すごいね。

昭和46年7月「北島三郎公演」を新宿コマ劇場で行い、以後3月と6月に新宿コマと梅田コマで公演を行うようになった。

私が尺八伴奏を務めたのは、昭和47年1月に浅草国際劇場で「艶歌のすべて 北島三郎ショウ」の10日間だった。

初日は泊まり込みで朝5時起床で芝居のリハーサル。いきなり10時開演とハードだった。

平日は2ステージ、土日曜は3ステージで忙しく、それでも絶頂期の北島三郎の会場はいつも満席の熱気だった。

この浅草国際劇場は中学3年生の修学旅行で、SKDの「東京踊り」ラインダンスを見学したところだ。

我々は3階席のはるか遠い所から、胸をときめかして華やかな舞台を見つめた。きれいな女性が見事な足をそろえて上げるのを見て、恥ずかしさを覚えた。

終演後、担任の先生は1階席で見たそうで、大変うらやましかった。

あれから8年後、私が浅草国際劇場の舞台に立つとは、夢にも思わなかった。

感慨ひとしおである。私は23歳で、北島三郎も35歳と若かった。

しかし、演奏は若さと怖いもの知らずで、上がるような感じではなく、聞いてくれという感じで、堂々と演奏出来た。

北島三郎も浅草国際劇場での公演時の初舞台は、感激したそうだ。

前座は瀬川瑛子の「長崎の夜はむらさき」。その後、私も名前を忘れそうになったが「命くれない」で大ヒット。びっくりしたものだ。

専属司会者は及川洋で実に上手く、名人気質であったと北島三郎も褒めている。

芝居は「沓掛時次郎」でイントロの司会は「信濃路を流れてみせるは白い雲~」低音で抑揚があり、ぐっと感じるものがあった。

前日に北島三郎、オーケストラ、尺八の音合わせがあり、そこで初めて北島三郎専用の五線譜を渡された。初見で演奏するのである。

「さぶちゃん」は気さくで、最初の「仁義」は舞台の袖から出て来て欲しいと言われたが、畏れ多く丁重にお断りした。

芝居の「沓掛時次郎」の劇中歌の「信州鴉」で演奏するには2尺1寸管が必要であり、私は持っていないので、青木鈴慕先生に出演の許可を取ると同時に2尺1寸管をお借りした。今では考えられないが、気さくに貸していただいた。

この時は慌てて浅草から青木先生のご自宅の新大久保まで行って、尺八をお借りしてすぐに浅草国際劇場に戻った。

尺八の楽屋は特に無く、「大江戸助六太鼓」のメンバー3人と同じ出入口の守衛部屋だった。

尺八の音出しをするもんだから守衛さんは、さぞうるさかった事だろう。

各自夕食後、時間を持て余した太鼓のメンバーが私に麻雀をやろうと言い出し、雀荘に向かった。

大学の寮で少しはやった事があるが、案の定コテンパンにやられた。

この時のゲストは「由利徹」と「佐山俊二」で、劇中の寸劇が面白かった。寝ている由利徹のガマ口を佐山俊二が抜き取ろうとしたが、ゴムひもが付いていて取れない。そこで、佐山俊二がパチンコみたいに手を放すと、股間に当たるという仕掛けで、何回見ても笑った。

何年かしてテレビで同じ物を見たし、私が札幌に旅行に行った時、バスで偶然一緒になり、ある劇場に二人の看板が掲示されていた。

残念ながら私が伴奏した時の思い出は自叙伝に書かれていなかったが、その時の指揮者は演奏しづらかった。何しろ指揮棒が上から来るのでは無く、下から来るので合せるのに面食らった。

開演時に先ず演奏した曲は「仁義」だった。この時はエプロンステージなる舞台の前にせり出したオーケストラボックス内で演奏した。

未だ暗転の中、開演のベルが鳴り終わるのを見計らって、イントロからしばらくは尺八のソロで途中からオーケストラが入ってくる。古典本曲風に演奏出来て、気持ちが良かった。

オーケストラボックスの中から舞台はすぐ左上に見えた。やがて「さぶちゃん」が登場。

それは仕立ての良い白地の紋付に、緑色の袴でバッチリと決まっていた。

「お控えなすって!手前 生国と発するところ関東です」とイントロで仁義を切り、「天に一つの陽(ひ)があるように~」と歌い出す。私は今でも時々カラオケ店に行って、「仁義」を演奏している。

続いて第二部は芝居の「沓掛時次郎」で劇中歌「信州鴉」もボックスで演奏。

第三部は舞台に上がって「盃」「誠」を演奏。着物は紋付袴である。正面のスポットライトがやけにまぶしかった事が思い出される。

この時以後「仁義」は私の十八番になる。

何と言っても青木先生が気に入ってくれて、鈴慕会の新年会や、日本三曲協会の新年会、さらに現青木鈴慕がヒルトンホテルでの結婚式で、私に「仁義を演奏してくれ」と名誉なことにご指名を受けた。

出席された尺八界、筝曲界の錚々たる大御所達の前での演奏には緊張した。

その後私は会社勤めになり、グループ慰安会で「北島三郎ショー」を見に行ったことがある。

もうその時のバックバンドは「鈴木操とジャズキングス・オーケストラ」となっており、バンマスの鈴木操は尺八まで演奏して、たまげた。

彼は東京芸大出でサックス、フルート、尺八と何でもござれだった。

浅草国際劇場を調べてみたら松竹が経営して会場は3860席。SKDとは松竹歌劇団だった。

1982(昭和57)年に閉鎖して、その3年後の1985(昭和60)年に浅草ビューホテルとなった。

目の前の広い通りはその名残で、浅草「国際通り」と名付けられている。

私は夏に行われる浅草サンバカーニバル見学の折り、45年振りに現地に行って高層ビルとなったホテルを見たが、これ又、感慨ひとしおであった。